モノに霊や魂を認めることこそ、人間であることの最果て

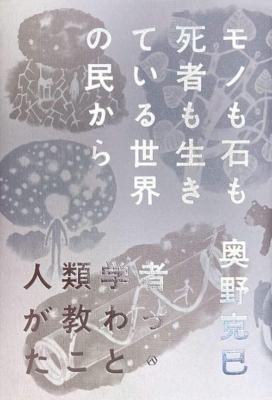

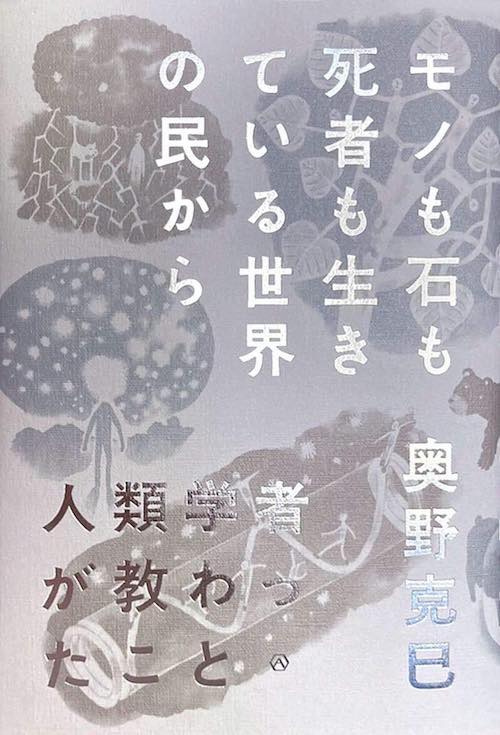

人間以外の“生物”の「足を踏まぬこと」について考え始めるうち、無機質な非生物にも尊重されるべき魂や権利があるのではないかとまで思えてきた。そんな折、出会ったのはアニミズムをテーマにした『モノも石も死者も生きている世界の民から人類学者が教わったこと』だった。

本書ではアニミズムを「地球という私たちが生きるこの惑星や宇宙にあって、人間だけが必ずしも主人なのではないという考え方もしくは思想のこと」と定義している。たとえば、『風の谷のナウシカ』の主人公ナウシカは、人以外の存在と心を通わせるアニミストと呼べるだろう。

「しまい込まれて見向きもされないモノたちの『感情』になってみよう」といった、こんまりの片づけメソッドには一見するとアニミスティックな手法が見られるようだ。しかし、こんまりのメソッドは「自分とモノとの純粋な対話ではなく、自分自身との対話を目指すものになっているのではないか」、すなわち「真のアニミズムと呼べないのではないか」と著者は指摘する。そこを出発点に、本書は長いアニミズムの旅に出る。

例として挙げられるものは、身近かつ多様でユニークだ。風の谷のナウシカ、川上弘美、アイヌ文化、宮沢賢治、ユング、ベルクソン、などなど。ジャンルを縦横無尽に駆け巡りながらアニミズムについての輪郭を形作っていく過程に興奮させられる。私は人類学に明るくはないが、「フィールドワークとデータ分析を経て論文として発表するもの」が人類学だと思っていたから、自由を得たような気持ちにもなった。そして、そうした枠に囚われないアプローチこそ「人間だけに閉じた世界」から抜け出るために必要不可欠だったのかもしれない。

本書で特に印象的だったのは、アニミズムは、モノや動物に“なってしまう”のではなく、どこまでいっても人間による言語化や主観を伴うものであり、その意味で「人間の最果て」であるという主張だ。

私は人間嫌いから自分が人間であること自体も恥じ、時に人間ではない何かになりたいとさえ思ってきた。しかし、それがすぐには叶わぬ今、むしろ人間のままで人外(人間以外のもの)の世界に触れることができるアニミズムの存在に救われた部分は大きい。

人間中心主義的な立ち居振る舞いを肯定することは、傲慢なだけでなく息苦しい。人間ではない何かに完全に成り代わってしまうこともできない。しかし、アニミズムという「秘密の道具」を使って、人間だけの世界に風穴を開けて往還することはできるのだ。

*

感染症の蔓延に翻弄された一年。

「人類の危機」に端を発して、生命や生きることを見つめ直し始めた人も多かっただろう。私の場合は選択肢が阻まれていく閉塞感から「健康という正義」や「人間と人外との関係性」といった方向に関心が向かった。

本を読むことで窮屈な世界に風穴が開き、ようやく吸えた酸素のおかげで生き延びられてきた気がする。平時であっても人との過剰なディスタンスが必要な私にとって、本は安心して身を委ねられる友人といってもいい。

こんな状況になってよかったとは思わない。それでも、大事な“友人”と出会い直すきっかけをくれたことには感謝している。