『ONE PIECE』のルフィみたい

3月5日にマスコミ向け最終試写が行われたあと、島根在住の渡辺あやが上京し、取材活動が始まっていたころ、徐々に新型コロナウイルスの感染者が増えていき、国内に不穏な空気が流れ出した。どうやら各々の覚悟次第ではすまされない、ただごとではない雰囲気になってきたと渡辺も感じ始めていた。

「せっかくここまで来たのに、すべてが台無しになるんじゃないだろうか。でも私たちは、多くのトラブルに見舞われ壁にぶち当たりながらここまで来たじゃないか。過ぎ去ったときにあれがあってよかったねと言えるような努力をしなさいということなんだと思うから、困難を楽しむじゃないけれど、みんなで乗り越えるアイデアを出し合おう」と渡辺は提案し、LINEグループを作ってみんなで活発に意見交換を始めた。

その中で中崎が観客との「文通」企画を、須藤が「インタビュー」企画を提案し、渡辺や寺岡、映画の配給会社の直井卓俊がそれを実現する方法を考えた。「近衛寮放送室」という、須藤、中崎、マサラ役の三村和敬、前田監督が参加してのトークの生配信を行い、『しゃべり場』のように各々の意見を率直に語り、そこでも観客からの手紙を紹介した。「手紙」という媒体に、ほかにはない、優しい愛情みたいなものを渡辺は感じ、そこに創作の可能性を見出していた。

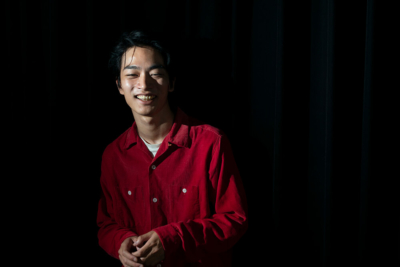

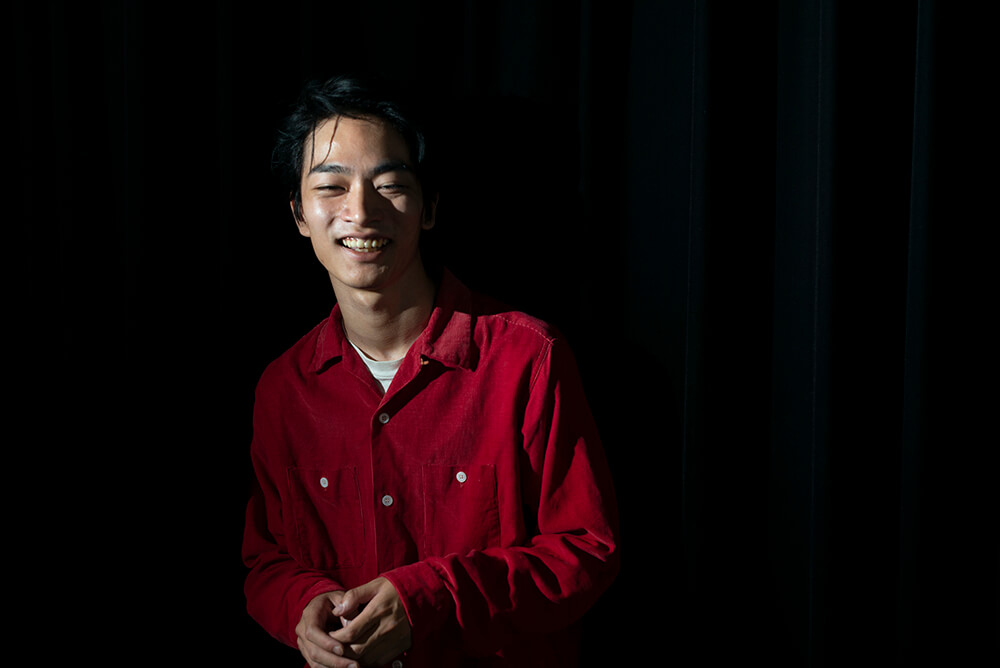

それらの企画を最も先頭を切ってやっているのが須藤である。前田は、この活動を通して須藤の感性がどんどん研ぎ澄まされシャープになっているように感じていた。

「どんなときも前向きに作品のことを考えてくれます。いつもチームのみんなに励ましのメールやLINEをくれます。不思議と僕が落ち込んでいるときに送ってきてくれるのですごく勇気づけられます」

寺岡に「年は離れていますが頼もしいパートナーです」とまで言わしめる須藤の姿に、中崎は『ONE PIECE』のルフィを重ねて見た。中崎はゾロになりたいと思う。でも「ルフィ」と言われると須藤は「やめて」と遮る。ならば、中崎は、もうひとり須藤に似ている人を知っている。あるとき須藤と電話していて、グザヴィエ・ドランのドキュメンタリーを観たと聞いて観てみたら、早口なところ、頭の回転の速さ、まわりを気にせず突っ走る感じが須藤とそっくりで中崎は笑ってしまったことがあった。

実は『ワンダーウォール』の撮影中は、飲み会で注意したこともあって若干距離があったが、コロナ禍、企画の打ち合わせで電話するようになり、グザヴィエ・ドランの話などをするうちにいつの間にか打ち解けていた。

目指すのは、花火ではなく炭火

渡辺は須藤を「求道者」みたいだと思う。

「どれが自分の道なのか。どれを極めるのか。出会ったころは、それがなんなのか本人もわかってなかったように思いますが、それを自分で見つけ始めている気がします。強い人ではなくものすごく弱く、繊細で、すぐ泣くんですけど(笑)。傷つくことから自分を守ってはいけないと頑なに思っていて。そのせいか、怒られるようなことをわざと言って、案の定、怒られて泣くんです」

広報活動は楽しいが、決して順風満帆ではない。ミニシアターで上演される映画、かつコロナの影響もあって、注目する人数はどうしたって限られている。『ワンダーウォール』を作ったのは、経済的価値に左右される資本主義社会、売り上げやPVなどの数字で価値が判断されることへの疑問だったはず。にもかかわらず、須藤は配信の視聴数が気になった。自分たちの活動が多くの人の目に止まらないと、須藤にさまざまな影響をもたらしてくれたモデルの学生寮を応援することもできない。たくさんの壁が須藤の前に立ちはだかっていた。監督作の制作も延期になった。

「自分はものをつくる資格がないんじゃないか。『Wonderful World』をやる意味はあるのか。僕はまわりに乗せられているだけじゃないんだろうか」

たとえば、須藤が書くものを渡辺に見せると、圧倒的に彼女の才能に打ちのめされる。

「僕はあやさんの言うことを聞かざるを得ないし、彼女の言葉をなぞっているだけでいいのだろうか」

そんなことを考えて自分も他者も責めてしまう。

「打ち上げ花火を上げることができなくて傷ついていたのかな。でも花火は、インスタの『いいね』と同じで、すぐに消えちゃう火で、僕らが『ワンダーウォール』でやっていることは、長く燃えつづける炭火のような火にしなくてはいけない。そうでないと時代に飲み込まれ、あっという間に右往左往しながら消えてしまう」

花火のような一瞬の華やかな火でなく、炭火のように静かに長く保つ火にするために、「自分の手柄を一番に考えることを放棄すること。たとえ、自分が志半ばで倒れても、誰かに、未来にバトンをつなげることなのかなって。ドラマから映画を作って、お客さんに手渡せたみたいに」と須藤は思うようになった。