新生『赤鬼』に野田秀樹が託したもの。対話が欠如した世界で描かれる“私たちの日常”

2020年7月24日、東京芸術劇場シアターイーストにて野田秀樹の作・演出による『赤鬼』が開幕した。

1996年の初演以降、「移民」「国境」「社会の分断」などを描き、日本以外でもイギリスやタイ、韓国で上演されてきた本作は、コロナ禍でコミュニケーション不全に陥りがちな今の時代にこそ響く要素を数多く孕んでいる。

7月25日に観劇し、冒頭のシーンから「涙腺が崩壊してしまった」というライターの折田侑駿が『赤鬼』と真正面から対峙した――。

東京芸術劇場、再開第1作目となった『赤鬼』

四方を観客に囲まれたステージに、同じような純白の衣装を身にまとった俳優たちが、ゴムホースやザル、ひしゃく、桶などをそれぞれ手にし、ひとり、またひとりとやって来る。彼らは、とある島にある村の人々のようだ。各々の動きはやがてリズムを刻み始め、それはいつしか祝祭的な音楽となる。野田秀樹の作・演出による『赤鬼』の開幕だ。

この冒頭のシーンは、これまで休館していた東京芸術劇場の再開をさながら祝うようでもある。これが久しぶりの観劇となった筆者は、やり場のなかったはずの想いをようやく放出できる機会を得た俳優たちのエネルギーの爆発と呼応するように、早くも涙腺が崩壊してしまった。

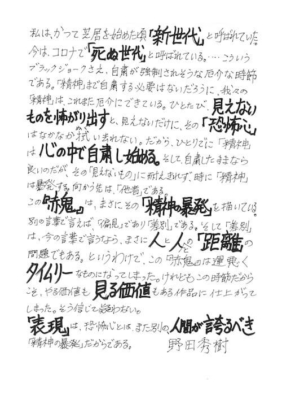

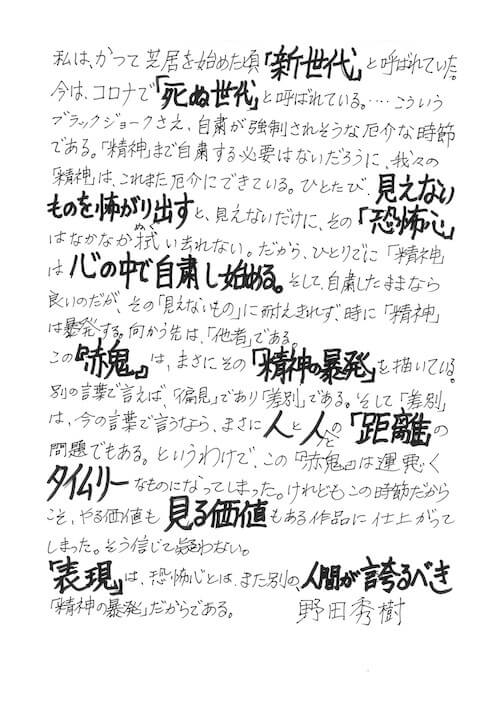

この『赤鬼』を率いる野田といえば、本劇場の芸術監督でもある。彼は3月1日、自身の“NODA・MAP”の公式ホームページにて、「意見書 公演中止で本当に良いのか」というステートメントを出した。その内容は、「コロナウィルス感染症対策による公演自粛の要請を受け、一演劇人として劇場公演の継続を望む意見表明をいたします。」という一文から始まり、専門家と協議して感染対策を十全に施し、観客の理解を得ることを前提とした上で上演をすべきではないか、というものであった。そこには、劇場の閉鎖は「演劇の死」へとつながる可能性もあり得るという、演劇を愛する者にとって恐ろしい言葉が並んでいた。

これには筆者も深く頷いたものだし、多くの演劇人が「連帯」の意を表明した。だが一方で、批判の声も上がっていた。その多くが、自身の生活において演劇という芸術が「不要不急」な方々だったのではないかと思う。しかし、立場や視点を転換することで、何が「必要」で、何が「不要」かは変わる。確かに、ただのいち観客である私は、やがてコロナショックによる生活への実害が出始めたことで、(演劇のみならず)人が集うとされる場所へ足を運ぶのをためらうようになった。

しかし、ある一部の人々にとって演劇とは重要な精神活動であり、それを停止させられることは「精神の死」をも意味するのだろう。「生(ライブ)」だというのが演劇のひとつの概念であった以上、劇場閉鎖は確かに「死」を意味するものだと思う。だがこれは、異なる業種でも当てはまる。何も演劇に限った話でなく、各々の置かれた生活環境において変わるものであるだろう。