お目見えとなった東京演劇道場生たち

本作で舞台に立ったのは、2019年より始動した「東京演劇道場」の面々。これは、1700人以上の応募者の中から、野田にオーディションで選出された者たちから成るもの。これまで国内外のアーティストらとワークショップを重ねてきた道場生たちだが、『赤鬼』が満を持しての初舞台となったのだ。この幕開けの瞬間を誰よりも待ちわびていたのは、ファンはもちろんのこと、やはり彼ら自身にほかならないだろう。それも、野田秀樹の代表作である。

開場時には、入口でサーモグラフィーによる入場者の検温とアルコール消毒の推奨、舞台と客席は透明なシートで隔てられ、ソーシャルディスタンスを確保した座席配置がなされている。さらに、入退場時には規制がかかるなど、どこか物々しい、厳戒態勢のもとで公演は行われているのだ。

ここまで感染対策が徹底され、いかにこの環境下で公演を行うのが厳しいことなのかを実感した直後だったからこそ、いざ幕が上がり、目の前で躍動する若き演劇人たちの姿を目にしたとたん、涙を流してしまったというのがひとつある。そして、これまでとは異なる環境での上演/観劇であることもだ。

本来、演劇の多くは、演者と観客とがその空間を共有するものだ。それは、映画などと違い、同じ「時間/環境」を生きることでもある。しかし、俳優と観客を隔てる透明なシートが大切だとわかっていながらも、これは私たちを「安全地帯」へと追いやってしまった。そこで損なわれているのは、やはり「共有感」である。

『赤鬼』とは何か?

ここでようやく、『赤鬼』の話に入りたい。この作品は、1996年に日本でたった4人の俳優によって初演され、その後、タイ、イギリス、韓国と、さまざまな土地で、さまざまなバージョンが上演されてきた。バージョンというのは、出演者や演出の違いだ。今回はタイで上演されたバージョンをベースにしており、17名の俳優がセットのない舞台上で「身体」と「言葉」をぶつけ合う。

それも、A〜Dと4チームの編成がなされており、主要となるキャストはそれぞれ4名。そして、時に村人に扮し、時に海の波や森の木々といった自然の風景と化す役どころをほかの13名が演じている。筆者が観たのは、あの女(夏子)、とんび(木山廉彬)、ミズカネ(河内大和)、赤鬼(森田真和)らが中核をなす“Aチーム”だ。

この『赤鬼』は、とある島に漂着した異邦人が、「人を喰らう鬼」として恐怖の対象となり、やがて迫害される物語。冒頭で述べた村人たちによる「祝祭」の風景は、彼(赤鬼=異邦人=得体の知れないもの)の闖入(ちんにゅう)によって、すぐさま「混乱」へと変わる。統一感ある純白の衣装に身を包んだ村人たちの姿に比して、赤鬼の姿は異形であり、そこには明らかな「差異」を見て取ることができる。そして何より、村人たちと赤鬼は言葉が通じないのだ。そこで、偶然にも赤鬼と交流を持つことになった“あの女”だけが、必死に「対話」を試みるようになる。

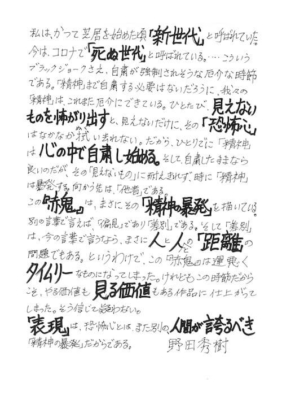

本作に見られるのは、「偏見」「差別」や「保身的な共同体の維持」といったテーマ、またそれらが引き起こす「暴力」だ。性別、年齢、国籍……など、わかりやすい属性の差異が見て取れると、そこには否応なく「区別」が生まれてしまう。そして、それらを取り囲む環境や、その「区別」の受け取り方によっては、それがいつしか「差別」となることがある。純白は、潔白さの証ではなくなる。これはステージ上で起こっていることだけではない。まさに私たちが生きている現実と同じことだ。つまり私たちは、透明なシートを隔てた安全地帯から、寓話としての私たちの現実を眺めているのである。対話のない世界を。