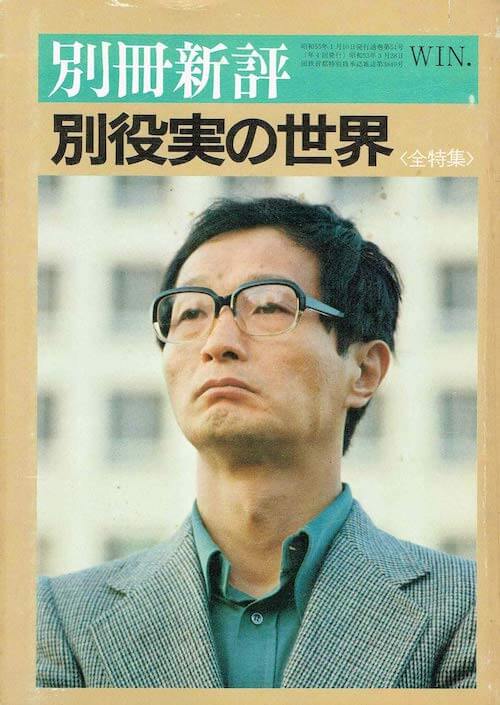

2020年3月3日、別役実が亡くなった。

1968年に『マッチ売りの少女』などで岸田国士戯曲賞を受賞して以降、日本における不条理演劇の第一人者として活躍。戯曲はもちろんのこと、エッセイや絵本など多数の作品を世に生み出した。演劇論や「犯罪」「都市」などへの独自の視点により、80年代から90年代のカルチャー愛好家に多大な影響を与えた存在でもある。 「自分と世界」を常に問いつづけてきた別役とはどのような人物だったのか? ライターの近藤正高が、彼の著作からその本質を探る。

目次

志村けんの主演で企画された、幻の映画

劇作家の別役実がこの3月に亡くなったあと、映画好きの知り合いからこんな話を教えられた。

1973年ごろ、別役の脚本で、前年に世間を賑わせた連合赤軍事件をATG(日本アート・シアター・ギルド)で映画化する話があったというのだ。監督は東宝の和田嘉訓に決まっていた。ザ・ドリフターズの映画を何作か監督している和田だが、この映画ではなんと、このころドリフの付き人だった志村けんと井山淳によるコンビ「マックボンボン」を主演に起用する予定だったらしい。志村も井山もこれ以前、すでに和田監督のドリフ映画に端役で出演しているが、いったいどの時点で彼らを主演に起用しようと思いついたのだろうか。もし実現していれば、やはりこの3月に亡くなった志村けん唯一の主演映画というだけでなく、1年ほどでコンビを解消してしまったマックボンボンの貴重な記録になっていたはずである。

監督の和田についてよく知らなかったので、ウィキペディアで調べてみたところ驚いた。和田はこの前年の1972年に近代放映の製作で『脱出』という映画を撮ったが、東宝はその内容が連合赤軍のあさま山荘事件に似ているとの理由で公開しなかったというのだ。それに嫌気が差したのか、彼はそれからまもなくして東宝を退社する。してみると、彼が連合赤軍そのものをATGで映画化しようと思い立ったのは、東宝への意趣返しのつもりであったのか。だが、この企画も結局日の目を見ないまま、和田は映画界ときっぱり訣別してしまう。

知人の情報では、クライマックスとラストだけは最初からはっきりと決まっていたという。冬山で軍事訓練を行なっていた連合赤軍だが、組織内では「党規違反」を理由にリンチが繰り返され死者が続出し、さらには警察による山狩りで幹部らが逮捕され、ついに志村たち演じる数名だけが残って逃亡をつづける。そして最後に行きついたのが軽井沢の山荘だった。有名な山荘に立てこもっての警察との銃撃戦は、スタジオに舞台を作り、そこにセットを組んで撮影するつもりだったらしい。まるで当時のドリフの人気番組『8時だョ!全員集合』のコントを彷彿とさせる。しかも山荘のセットは、警察により鉄球をぶつけられて崩壊したかと思うと、これまた『全員集合』よろしく舞台がゆっくりと回転し、雪山に14の墓標が立てられた光景へと切り替わって、そのまま幕を閉じるというプロットだったとか。墓標はリンチによって命を落とした14名の連合赤軍メンバーを表していた。

目から鱗が落ちた、別役の演劇

それにしても、発生から解決まで日本中がテレビ中継に釘づけとなったあさま山荘事件と、同時期に毎週高視聴率を記録し、おばけ番組と呼ばれた『全員集合』がこのような形で結びつこうとは。果たしてこのアイデアは誰から出たのだろうか。どちらかといえばドリフとかねてより付き合いのあった和田の可能性が高いが、ラストの舞台転換は、やはり劇作家の別役のアイデアなのかもしれない。

別役は、連合赤軍事件に対しても発生時より強い関心を抱いていた。それも山荘での銃撃戦ではなく、その直後に発覚したリンチ殺人事件のほうに衝撃を受けたという。しばらくあとに発表した評論では、《浅間山荘事件は単なる茶番劇であったが、それ以前のリンチ事件はそうではなかった》(『犯罪症候群』)と、組織内でのリンチ殺人にこそ同事件の本質を見出した。

もともと犯罪全般に関心を寄せていた別役は、連合赤軍事件の翌年の1973年には、二・二六事件の黒幕と見なされて処刑された北一輝が主人公の映画『戒厳令』(吉田喜重監督)の脚本を手がけているほか、戯曲でもたびたび現実に起きた事件をモチーフに取り上げている。連合赤軍事件についても解読すべく悪戦苦闘し、いつか劇化しようと目論んできたという(『東京放浪記』)。しかし前出の映画同様、こちらも実現することはなかった。

ただ、事件以前に書かれた初期の代表作である戯曲『マッチ売りの少女』について、その作中、ビスケットをひとつ余分に食べた「弟」を、その姉である「女」が厳しく暴力的に責めさいなむ描写を、連合赤軍のリンチ殺人を予見したものと解釈する向きもある(扇田昭彦『日本の現代演劇』)。恥ずかしながら、私が別役実の劇をきちんと観たのは、生でとなると、『マッチ売りの少女』と同じく初期の代表作である『象』を20年以上も前に観た1回だけである(今回改めて調べたところ、1998年に新国立劇場で竹内銃一郎の演出により上演された公演だった)。それでも、広島で被爆した末期の原爆症患者が、背中にできたケロイドをかつて見世物のように人目にさらして喝采を浴びた栄光を取り戻そうとするその物語は衝撃だった。原爆をモチーフにしているだけに、どう受け止めていいのか戸惑いながらも、同時にこのモチーフをこういうふうに扱う演劇もあるのかと目から鱗が落ちたのだ。

関連記事

-

-

マヂカルラブリー×岡崎体育、自分を一番出せるキャパ「大勢の人を笑わす方法を知らない」【『DAIENKAI 2025』特別企画】

『DAIENKAI 2025』:PR -

ジュースごくごく倶楽部、対バンで見つけた自分たちのかっこいい音楽とボーカル阪本の成長【『DAIENKAI 2025』特別企画】

『DAIENKAI 2025』:PR