自分たちの新聞を作ろう|北山耕平インタビュー【第3回】(赤田祐一)

文=赤田祐一

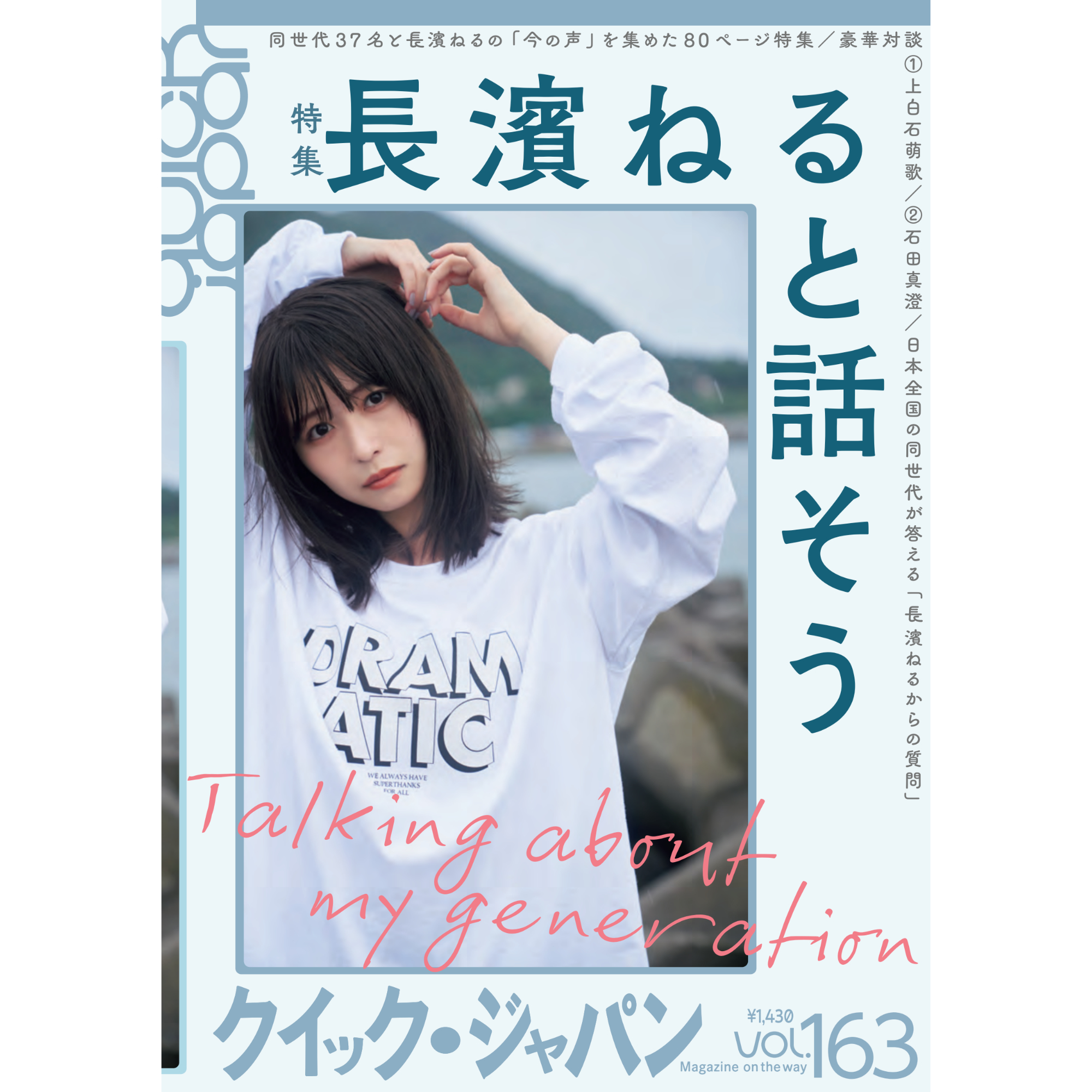

『クイック・ジャパン』創刊編集長・赤田祐一が創刊準備号で行った、編集者・北山耕平の歴史的インタビューの第3回。

雑誌『宝島』の編集長を辞めたあと、北山耕平は雑誌『ポパイ』(マガジンハウス)、雑誌『BE-PAL』(小学館)など、各社の新雑誌の創刊に関わり、新しいスタイルの記事の編集を仲間と一緒に開発する。

雑誌『写楽』(小学館)で連載されていた「イメージ・スーパー・マーケット」という企画ページは、日本におけるニュー・ジャーナリズムの最高峰の仕事だと、赤田は言う。山の中ではなく、街で雑誌を作ってほしいと、北山に迫る。

※本記事は、1993年8月1日に発行された『クイック・ジャパン』創刊準備号(Vol.1 No.0)掲載のインタビューを分割、転載したものです。

前回の記事

アル中雑誌文化は終わるだろう

──北山さんみたいな方は、『ポパイ』作ったりして、やっぱり都市的な人だと思うんですよ。

北山 そうだよ、俺は街で生まれて街で育ったみたいなもんだから。

──そういう人が今、伊豆の山の中に来ちゃうというのは……。

北山 街が牢屋だからですね、やっぱり。見えない牢屋、でっかいね。“ウォーク・オン・ザ・ワイルド・サイド”ですよ(笑)。

──僕なんかは、ばい煙吸って、コカコーラ飲みながら、都会で雑誌作るほうが、自分にはあってるみたいです。

北山 そうだろうね。

──体力という問題があるんですか。

北山 ビートニクなんかもふたつに分かれたよね。ゲイリー・スナイダー(※)みたいに山に入っちゃった人たちと、アレン・ギンズバーグ(※)みたいに最後まで街でやろうとした人たちと。どちらかというと俺は、ゲイリー・スナイダーが好きだった。自分が聞きたいと思ってる「声」に近いという意味で。

都市はやっぱり人造だよね。人工的なもの、すべてが。「声」自身はさ、ものすごく自然なものだから、都市の中で「声」を聞くのは、結構体力もいるし、気力もいるし、金もいるし。こうやって長靴(北山氏の履いていた“ワークブーツ”のこと)履いてヒョコヒョコ人の前に出ていけないしさ。芸者みたいにして、人とつき合って、仕事もらってというのが、自分の体質として、どうしてもできなかったのね。

そういう生き方をしてる人たちのそばにいると、やっぱり、つらくなっちゃうことがあって。夜中まで酒飲んで……っていう編集者っているじゃない? いまだにいるんだろうけど。

※ゲイリー・スナイダー:1950年代ビート派の代表的詩人。ジャック・ケルアックの小説『ジェフィ・ライダー物語』(講談社文庫)の主人公のモデルとしても知られる。

※アレン・ギンズバーグ:ビート派の代表的詩人。1958年に発表した詩集『吠える』で注目を浴びる。ボブ・ディランや佐野元春などのロック・ミュージシャンにも多大な影響を与えた。

──いまだにゴールデン街みたいな時代錯誤な編集感覚ってありますよ。信じられないけど。

北山 俺も信じられないけどね、いまだにあるんじゃない? でも、遅かれ早かれ、終わりだよね。日本の雑誌の文化って、すごく不健康だったんだと思う。アル中が作ってる雑誌みたいなもんでさ。男が作ってる女性誌みたいなもんでさ、不健康だよね。

──たとえば、コカインとマリワナがあったら、マリワナって感じですか、志向が。

北山 そうだね。俺はマリワナに非常に教わったことが多かったですね。

──マリワナ自体じゃなくて……。

北山 志向的に言っても、そうです。

──ありますよね、アッパー系とダウナー系みたいな。ドラッグって言ったのは、たとえで言ったんです。人間にもコカイン型とマリワナ型がいて、たとえば思想家だったら、柄谷行人という人はコカイン型。で、岸田秀という人はマリワナ型だと思うんですね、ぐにゃぐにゃした。

北山 そうだね。アッパーとダウナーというふうに分ければ、ダウナーだよね。

──ウィリアム・バロウズやニール・キャサディはコカイン系で、アレン・ギンズバーグはマリワナ系で。

北山 そうだね。

──デニス・ホッパーとか奥崎謙三とか、ああいう人はコカイン系、アッパー系だと思うんです。僕は、アッパー系の都市的なジャーナリストのイメージのほうが、好きなんです。

北山 ジョン・ベルーシ(※)とかね。

※ドラッグ中毒で変死をとげたコメディアン。米NBCテレビの人気番組『サタディ・ナイト・ライブ』が人気を決定的にした。その生涯については、ボブ・ウッドワード『ベルーシ最期の事件』(集英社文庫)にくわしい。

──そうですね。かっこいいと思うんです。

北山 まあ、かっこいいだろうね。それが非常に時代とも合ってるんじゃないの。そういう意味で、そのかっこよさはね。

──ああいうスタイルはかっこいいとは思うけれど、北山さん自身は、そんなに共感できない、という感じですか。

北山 いや、共感できないというんじゃなくて、「その道行く人はくれぐれも気をつけてください」としか言えないだけであって、自分は、その道は多分、とらないだろうということしか言えないわけ。共感は持つ部分もあるよ、もちろん。いずれにしたって、突き抜けちゃう人たちだから、共感を持ってないわけじゃないんだけど、ダウン・トゥ・アースじゃなくなっちゃうと思う。

俺は、やっぱり地球にくっついていたいし、この星から外に出ていく前に、この星でやることがあると思ってる。だから、地球から切り離すようなかたちで、精神が動くというのは、自分にとっては、好ましくないと思う。

イーグルスが教えてくれたこと

──たとえばパンク・ロックなんかだめなんですか。あれは都市の生み出したものですが。

北山 パンク・ロックっていうのは、別にパンクじゃないと思うんだよね、俺は。ロックは始めからぜんぶパンク・ロックだしさ。そう言ったら、ロックっていうものはさ、常に再生を繰り返してるから、その再生のときにそれがパンク・ロックであるというふうに呼ばれたし。

ずっとつながってるものだと思うよ。ロックの延長線上にあるものだよね。俺、クラッシュとか、最初の頃は好きだった時期があるし。ただ、都市型のロックっていうのはさ、都市にいる人にとってはリアルなのかもしれないけど、都市にいない人たちにとっては、まったくリアルじゃないんだよね。

だから、都市の音楽だろうなと思うわけ。特に、ある種の都市に住んでる世代の音楽なんだよね。

──北山さんの『写楽』に書かれた一連の文章をみると、やっぱりビートルズとか、ディランとか、『ローリングストーン』が応援していたアーティストを応援するような感じが強いですね。ジョン・レノンのことも、ずいぶん……。

北山 ジョン・レノンのことは、書いてくれっていう人たちが、結構いてね。地球とつながってるロックがいいよね、俺は。やっぱり、自分として、好きなのは、イーグルス(※)。イーグルスには、ほんとにお世話になったと、今でも思ってるんだよね。

※70年代のアメリカ西海岸を象徴するロック・バンド。アルバム『呪われた夜』は、カルロス・カスタネダの著書『ドン・ファン』シリーズの雰囲気をたたえる。

──「ホテル・カリフォルニア」(1976年)ですか。

北山 違う、もっと前、「テイク・イット・イージー」(1972年)とか、あの時代からずっと。だって、イーグルスがいなければ、自分はロサンジェルスに行こうとは思わなかった。イーグルスに会いたいために、ロサンジェルスに行ったみたいなところがあるから。

で、彼らのおかげで、自分は砂漠(デザート)というもののありがたさを知ったし、砂漠に入っていくことの、ある種、特殊な経験みたいなものをさせてもらったから、その意味ですごく、俺にとっては大きかったと思う。

──片岡義男さんにとって天啓を与えたエルヴィス・プレスリーが、北山さんにとってのビートルズとイーグルスみたいな。

北山 そう。イーグルスってのは、70年代のビートルズだよね。ビートルズのある部分を引き継いだことは確かだから。パンクっていうのも、ビートルズの、ある部分を引き継いで出てきてるよね。それぞれがまた違う道を引き継いでる。

ビートルズは、ほんとに、いろんな可能性に向かって爆発したから、それぞれがどこを引き継いだかによって、そのあとの道がみんな違ってくるのは当然だと思うよ。ボブ・ディランだって、ビートルズの影響受けてる部分が大きいしね。

──日本のバンド、ザ・モッズなんかも、聞いてらしたんですか。

北山 モッズは、俺、インタビューしてたからね、最初の頃。『写楽』で、ずっとインタビューしてたのは、モッズだったからね。

──『写楽』では、モッズの4人が並んでて、モッズのバイオグラフィーと少年犯罪のバイオグラフィーを交互に並べたページがありましたね。あれは、最高でした。

北山 そうだね。ああいうのをやらせてくれたってのは、ありがたかったよね。どうやったらみんなに伝えたいことを伝えられるかということが、やっぱり編集の技術でしょ。

──あのスタイルには、たまげました。

北山 ただ、年長者には、わけわかんないことだよね。世代の断絶っていうのは、いやおうなく、あの当時からあるわけでさ。おもしろいけどね。ただ、自分はやっぱり自分と同じ道の上にいる人が、好きなんだろうね。同じものを探してるような人たち。

あと、やっぱり、アメリカ・インディアンの、とくにローリング・サンダー(※)っていう人が、俺に与えた影響ってのは大きかったと思うな。それ以前と以後では、やっぱり、かなり、考え方もはっきりしてきたしね。

※インディアン共同体の老師のこと。北山耕平は、76年に渡米したとき、この老師に運命的に出会うことで、アメリカ・インディアンの世界の見かたに触れたと言う。詳細は北山耕平の訳書『ローリング・サンダー』(平河出版社)を読まれたい。

──転機みたいな感じですか。

北山 そう、使用前・使用後みたいな感じで。マリワナよりも強烈だったよね、あの人の存在のほうが。ただ、マリワナも強烈だったけどね。

──やっぱりそういう方向に傾倒されてからの北山さんというのは、すごく“オカルトの人”みたいなイメージが強いんです。僕は、もっと北山さんに、元気のいいジャーナリズム……さっき言った『写楽』の、少年犯罪とモッズを交互に紹介していくみたいなことをやってほしいんです。

北山 だって、そういう意味では、常にそれをやってられないから。自分の場合は、やっぱり、エネルギー充電してるときと、出してるときとに分かれてくるんじゃないかな。この10年間、新しいメディアが出てくるのを、待ってたことは確かだよね。

自分が仕事したいと思えるような雑誌が出てきてほしいなと思ってたけど、結局出てこないよね。メジャーの中からも、生まれようとしなかったし。

「イメージ・スーパー・マーケット」

──北山さんたちが『写楽』で連載されていた「イメージ・スーパー・マーケット」という企画ページがありましたね。あれは、日本におけるニュー・ジャーナリズムの最高峰の仕事だと思うのです。そもそもは、新しいタイプの新聞を作ろうという試みで始めたと聞いたのですが。

※1980年に『写楽』の創刊号から始まったオール・カラーの雑誌内新聞。アメリカの全国紙『USAトゥディ』を連想させるつくりは、カラー・テレビの活字版のようであり、新しいタイプのメディアであることを宣言していた。

北山 そうです。新聞作ろう、自分たちの新聞を作ろうと。それは本来、いまだに変わってないし、日刊新聞が作れりゃ最高だな、と思ってるひとりではあるんだけど。

──ずいぶん覚えてる企画がありますね。新宿歌舞伎町で風俗営業法が試行になった日、カメラを屋上から、コマ劇場前の噴水を狙って、俯瞰で“その日”を撮ったレポートとか。

北山 みんな、頑張ってたんだよね、あの頃。

──ああいうのは、北山さんが、すべて指示されるんですか。

北山 違います。あれは6人ぐらいのスタッフがいて、その中に小学館の人間がひとり入ってて、その人が進行をやって、その6人が話し合って、俺とFLYコミュニケーションズ(※)の長野真(※)さんでセレクションして、これとこれがおもしろそうだからっていうかたちで、最終的にアンカーをやるというかたちをとってたんですよ。

※FLYコミュニケーション:写真やイラストを使ったヴィジュアルな出版物の企画編集を主として行う会社。

※長野真:雑誌『アート・ワークス』の編集長でFLYコミュニケーションの代表者。FLYの設立メンバーであり、北山耕平と共に『湘南―最後の夢の土地』(1983年、冬樹社)、『ジョン・レノン家族生活』(1990年、小学館)、『スーパー・スヌーピー・ブック』(1985年、角川書店)、『アメリカの神々 アニー・リーボビッツ写真集 』(1984年、福武書店)などを編集していた。2012年没。

──歌舞伎町の噴水を午前0時に俯瞰で撮るとか、そういう視点は、誰かがディレクションしなくては、出てこないんじゃないでしょうか。

北山 それは、みんなで話をするわけ。毎週会議があって。何かを撮るのと、公開されたメディアの中から選ぶのと、いろいろ方法があったよね。どちらかを選ばなきゃいけないときもあったけど。それをどうするかっていうのは、会議で逐一決めていったの。

──じゃあ、それやってらした頃は、「イメージ・スーパー・マーケット」一本に、かかりきりですか。

北山 そうだよ。週刊誌なんて仕事やっちゃったら、毎週水曜日、夜中から朝まで徹夜とかさ。週一遍それやってグダグダになって、2、3日ボーッとしてて、月曜日になると会議が始まって、火・水ぐらいに取材が終わってきて、水曜日の夜中に原稿書くという、クレイジーな作業だよね。

──ひと晩で書いてたんですか。

北山 ほとんどひと晩ですね、全部。全ページふたりでひと晩で16ページ作るというかたちで。『宝島』にいたときに、自分はペラ(200字詰め原稿用紙)で180枚をひと晩に書いたことがあるわけ。だから、そこまでは書けるっていう自信みたいなものがあって、だいたい「イメージ・スーパー・マーケット」だと、40~50枚くらいで済むから、そうするとだいたいひと晩で書けるんだよね。あんまり考えないほうが、いいもの書けるんですよ。時代と反応するっていう意味では。

──技巧とかレトリックとか……。

北山 あんまり考えないほうがいいわけ。考えると、考えオチでつまんなくなっちゃって、狙ったなって感じでミスすることも多いんですよね。

──「イメージ・スーパー・マーケット」のキャッチ・コピーがよかったですね。

北山 あれは長野さんと俺との共同で。あれだけしか作らなかったこともありますよ。でもあれは、意外と、みんなタイトルがおもしろかったから、もってたみたいなところがあるし。

──ああいうのは大事ですよね。

北山 大事ですよ。“タイトリスト”っていう人がアメリカの雑誌にはちゃんといるし。タイトルだけ専門につけて、おもしろいキャッチ・コピー作っていく人たちだよね。日本だと、広告のコピー・ライターになれば、ものすごいカネ稼げるでしょ。広告じゃない世界のコピー・ライターって、カネ、稼げないんだよね。ただ、そういう人たちのほうが、無意識に与える影響は、でかかったりするわけ。

──片岡義男さんも、コピーがうまいですよね。

北山 じょうずだね。

──片岡さんは、頭の中で一回英語で考えて、翻案してるんでしょうか。

北山 そういう場合もあるんじゃない? 俺だって、そういう場合もあるもの。まず英語でできて、じゃあそれをどういう日本語に置きかえるかというのを次に考える場合とか。非常に大きいですよね。そういうかたちで動くときが。

──翻案ということに興味あります?

北山 ありますよ、谷譲次(※)が好きだったから。今でも好きですよ。谷譲次の文体が俺に与えた影響ってすごく大きいと思う。文体模写をしたのが非常に役に立ったよね。谷譲次も、英語で考えて書いてた人だよ。うまかった。その意味では先駆的な人だよね。で、独特の「声」を持ってたし。

※昭和初期の流行作家。谷譲次、林不忘、牧逸馬、と3つのペンネームを使い分けて作品を発表した。本名は長谷川海太郎。中でも、谷譲次名義による「めりけんじゃっぷ」シリーズは、1920年代のアメリカにおける日本人青年の放浪生活を、コスモポリタン的な視点で、ニュー・ジャーナリズム調に報告したもの。

──ああいう人も、日本の“ニュー・ジャーナリスト”って気がしますね。

北山 そうだね。でも谷譲次の場合、ほとんど翻案だよね。

──原案があるんですか。

北山 オリジナルがあって、向こうの三文雑誌みたいなものから記事を選んで、それを小説にしちゃうとかさ。じょうずだよね。すごくそういうのがじょうずな人だったね。だから、谷譲次が牧逸馬(まき・いつま)の名前で『世界怪奇実話』とかいうのを出してたでしょ。あれも、ほとんどそうだよね。かっこいいじゃんって感じで。今の時代に合ってるんじゃないかって気がするぐらいだから。ああいう人がいなくなっちゃったのは、惜しいですよね。実におもしろいけどね。好きだった。

つづき(第4回)はこちら

記事一覧:北山耕平インタビュー「新しい意識、新しい新聞」

【第1回】ソフトな奴隷制を打ち破る編集

【第2回】ロック雑誌の中に「声」を探していた

【第3回】自分たちの新聞を作ろう

【第4回】自分の頭で考えて、自分の目で見て、自分の手で書く

【第5回】ニュー・ジャーナリズムには人生が凝縮されている

-

北山耕平・著『自然のレッスン』

発行:太田出版 定価:本体1200円+税

自然に生きることは、どこからでもはじめられる――街から始めるオーガニック・ライフのための、シンプルな技術と魂の処方箋。曽我部恵一さんの愛読書としても知られる1冊。今も新たな読者と静かに出会い続ける続くロングセラー。

(目次)第一部 こころのレッスン/第二部 からだのレッスン/第三部 食べもののレッスン

http://www.ohtabooks.com/publish/2001/07/10202302.html北山耕平(きたやま・こうへい)

1949年生まれ。立教大学卒業後、かつて片岡義男氏と遊び友達であったことから宝島社に入社。『宝島』第4代目編集長を経てフリーライター/エディターに。『ポパイ』『ホットドッグ・プレス』『写楽』『BE-PAL』『ART WORKS』『ゴッドマガジン』等の雑誌創刊に立ち会う。ベストセラーになった『日本国憲法』の企画編集に参加した。著書に『抱きしめたい』(1976年、大和書房)、『自然のレッスン』(1986年、角川書店*2001年、新装版、太田出版。2014年、ちくま文庫)、『ネイティブ・マインド』(1988年、地湧社*2013年、サンマーク文庫)、『ニューエイジ「大曼荼羅」』(1990年、徳間書店)、『ネイティブ・アメリカンとネイティブ・ジャパニーズ』(2007年、太田出版)、『雲のごとくリアルに』(2008年、ブルース・インターアクションズ)、『地球のレッスン』(2009年、太田出版*2016年、ちくま文庫)、訳書に『虹の戦士』(1991年、河出書房新社*1999年、改定版、太田出版。2017年、定本・最終決定版、太田出版)、『ローリング・サンダー』(ダグ・ボイド、1991年、平河出版社)、『時の輪』(カルロス・カスタネダ、2002年、太田出版)、『自然の教科書』(スタン・パディラ、2003年、マーブルトロン)、『月に映すあなたの一日』(2011年、マーブルトロン)等がある。 -

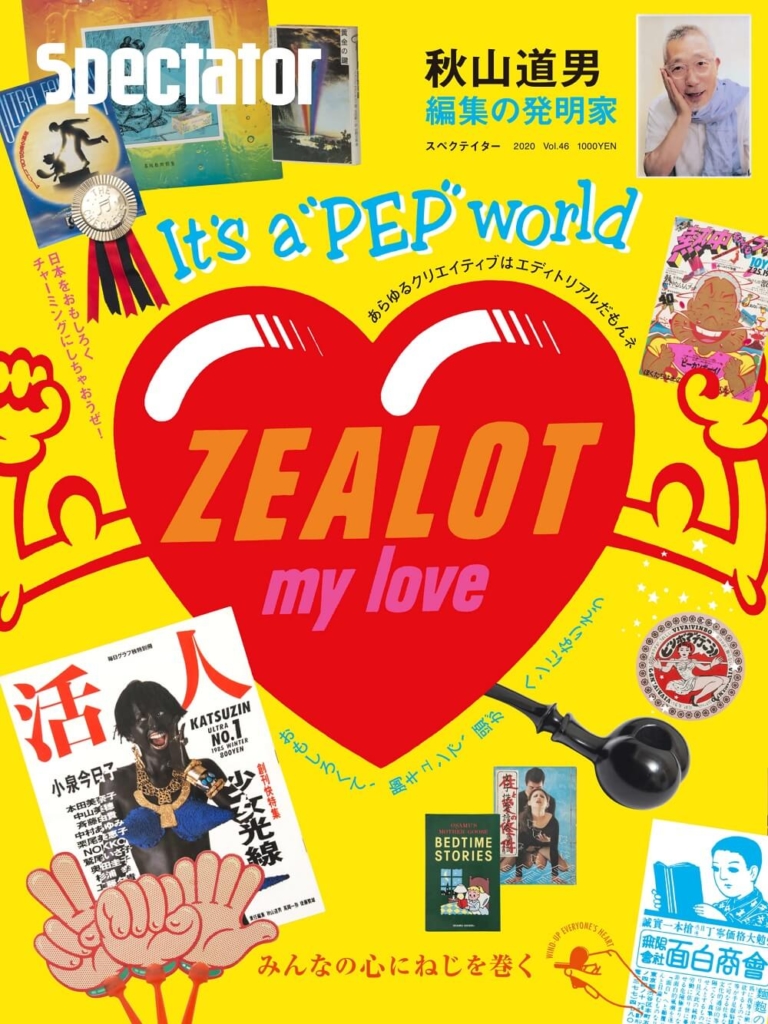

雑誌『スペクテイター』最新号(vol.46)特集「秋山道男 編集の発明家」

発行:エディトリアル・デパートメント 発売:幻冬舎 定価:本体1000円+税

spectatorweb.com『クイック・ジャパン』創刊編集長であり、本記事の執筆者である赤田祐一が編集を務める雑誌『スペクテイター』最新号、特集「秋山道男 編集の発明家」発売中。

「若い時代というのは、自分を圧倒するものが目の前に出現すると、無条件で心酔したり、神格化してしまうようなところがある」

赤田が、北山耕平と共に心酔した編集者のひとりであるスーパーエディター・秋山道男の総力特集。

「あらゆるクリエイティブはエディトリアルだもんね」