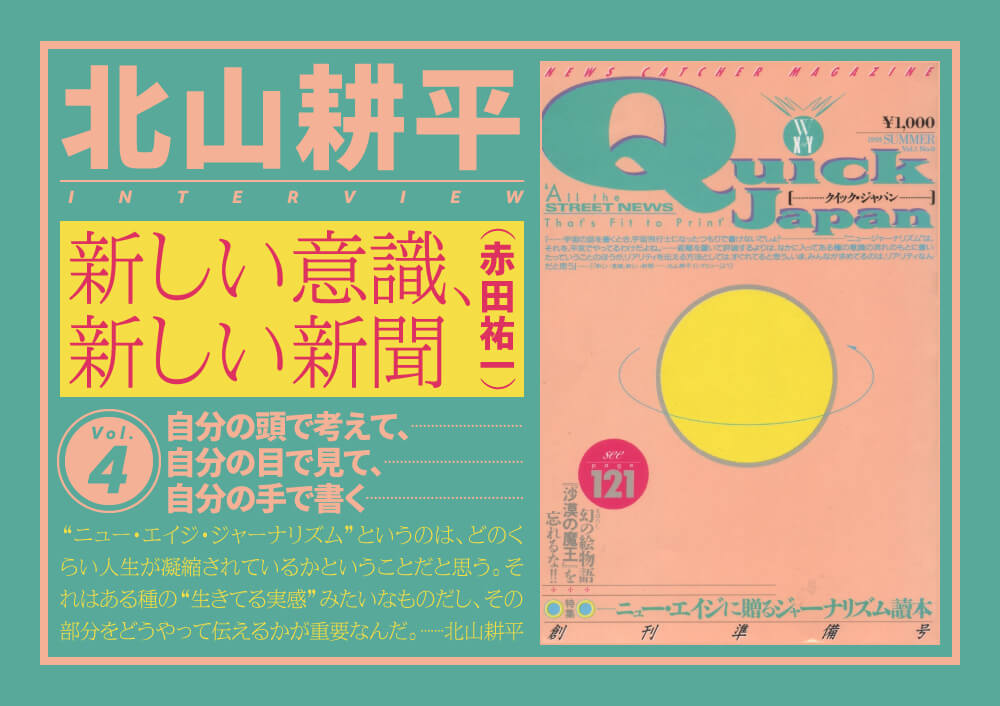

『クイック・ジャパン』創刊編集長・赤田祐一が創刊準備号で行った、編集者・北山耕平の歴史的インタビューの第4回。

日本のユース・カルチャーが成長し、カウンター・カルチャーではなくなってしまっていた1993年当時、どんなカルチャーが、ジャーナリズムが必要であるのか。その問いは、つづく30年のIT時代のカルチャー、ジャーナリズムの環境を予見し、2020年の今、さらに切実な問題として迫ってくる。

※本記事は、1993年8月1日に発行された『クイック・ジャパン』創刊準備号(Vol.1 No.0)掲載のインタビューを分割、転載したものです。

前回の記事

若者向けのニュース通信社を

──谷譲次は鎌倉出身の作家でしたけど、北山さんも鎌倉ですよね、ご出身は。

北山 生まれはね、辻堂ってところなんですよ。

──江ノ電のあるところですか。

北山 辻堂っていうのは……江ノ電の終点が藤沢でしょ。藤沢からJRでひと駅行ったところが辻堂。それで、子供の頃よくいたのが、稲村ヶ崎っていうところですよ。俺のおじいちゃんが稲村ヶ崎に住んでて、そこの家には、日本で最初のサーフィン工房が庭にあったからね。サーフィンをシェーブする工場? シェーバーがいて。だから、サーフィンとかそういう文化に触れたのは、早かったんじゃないかな。

──北山耕平というペンネームは、『宝島』の編集長をやめたとき、ばらしたんでしたね。その北山耕平という名前を、今、例えば書泉グランデ(東京・神保町)の2階のオカルト本コーナーとか、そういうところで見る機会が多いんです。

北山 そうだね。

──もっと『写楽』で展開されたような“ニュー・ジャーナリズム”的な仕事を見たいんですが。

北山 だって、仕事する場所がないんだもの。俺、コンピュータ使って、いくらでも雑誌の仕事できる体制に今あるんだけど。そういう、俺たちがやってるようなことを書かせてくれるような雑誌って少ないよね。だってないじゃない、実際上、そういうメディアって、考えられます?

──ないですね。作んなきゃ、ないです。

北山 そうでしょ。俺は、ほんとはニュース通信社を作りたかった。いまだにそう思ってるからね。ニュース通信社を作りたい。AP、UPIに並ぶような若者文化のメジャーなニュース通信社。その中に、“ニュー・ジャーナリズム”とか入ってても、もちろん構わないわけ、フィーチャー・ゲーム(※)なんだから。「今、何が起こってるのか」ということを、ロックならロックっていう視点から集めたニュース通信社が存在しててもいいわけじゃない? 今、ニューエイジ関係の通信社を作れないかと思ってるけど。ユース・カルチャーが、成長しちゃったからね。

※フィーチャー・ゲーム:トム・ウルフが『ザ・ニュー・ジャーナリズム』の中で発明した造語。日本語にしづらいが、おそらく、フィーチャー(読み物)とフューチャー(未来)を、二重の意味で用いている。

──そうですね、今や、カウンター・カルチャーでも、なんでもないですよ。

北山 なんでもない。アメリカなんかでは、メジャーになるかもしれないところまで、きてるわけだから。

──カウンター・カウンター・カルチャーを作らないといけないんですよ(笑)。

北山 そうそう。それがパンクだったし。ジャーナリズムの中のパンクが、突然出てくるよね。それはそれでいいんだよ。お互いに、それで持ちつ持たれつなんだから。だから別に、俺は、パンクの人たちが嫌いじゃないけど、「気をつけてね」って言う。リアリティに触れるときって、やっぱり、問題が大きくなるからね。

竹中労とハンター・トンプソン

──さっきの“ニューエイジ”って話なんですけど、北山さんが編集した『ニューエイジ「大曼荼羅」』(※)(1990年、徳間書店)という本がありますね。あそこの巻頭で書いてらした”ニューエイジ“の定義と、僕の考えてる”ニューエイジ“とは、ちょっとニュアンスが違うんです。

僕のほうは、もっと知的で不良で元気な若い世代みたいな、そういう意味合いが強いんです。ジャーナリズムにおけるヌーベルヴァーグ運動のような、ホールデン・コールフィールドやハックルベリィ・フィンや『AKIRA』のカネダやテツオが隣にいる友人に語りかけるような、そんな“新しいジャーナリズム”を、目指しているんです。

雑誌を出すときに、創刊のマニフェストみたいな感じで、この雑誌の好きなものを挙げていこうと思うんですね。そのとき、ハンター・S・トンプソン(※)とかトム・ウルフとか、並べようと思うんです。たとえば、竹中労(※)さんって方がいましたね。僕は、トンプソンと竹中労さんとは、意味的に、同じニュー・ジャーナリストなのだと思うんですよ。

※『ニューエイジ「大曼荼羅」』:80年代の終わりに、情報誌『ルームガイド』内に連載された週刊新聞『グッドライフ・タイムズ』を北山耕平・編でまとめたもの。ニューエイジの思想に基づく新しい世界の見かたの提案書。

※ハンター・S・トンプソン:「ニュー・ジャーナリズム界の気狂いピエロ」の異名をとる体験派ジャーナリスト。現在『ローリングストーン』国内事件班のデスク編集者。代表作『ヘルズエンジェルズ』はニュー・ジャーナリズムの古典的傑作。

※竹中労:一昨年(1991年、掲載当時)60歳で逝去したストリート・ジャーナリスト。「元祖トップ屋」の異名をとり、今の日本の芸能ジャーナリズムの原型を作り出した。

北山 俺は、ぜんぜん違うと思う。

──……そうですか。竹中労さんも『「たま」の本』(1990年、小学館)とか、それほどいいとは思わないけど、たとえば、かつて『話の特集』(話の特集社)の臨時増刊号として刊行されたルポルタージュ『ザ・ビートルズレポート』 *33 (1982年、白夜書房)とか、『鞍馬天狗のおじさんは』 *34 (1976年、白川書院)というインタビュー集などは、非常に近いと思いますけどね。

北山 うーん……。というかね……。

──竹中労さんのケンカ・ジャーナリズムと、トンプソンのゴンゾー・ジャーナリズム *35 を繋ぐような感覚っていうのを、僕は、この雑誌に持たせたいと思っているんです。

北山 だって歌謡曲とロックぐらい違うじゃない? “ゴンゾー”っていう点で切れば一致してるかもしれないけども、トンプソンにしてもトム・ウルフにしても、記事を書いてる力っていうのは新しい意識なんだよね。竹中労さんっていうのは、古い意識だよね。古い意識の最後の段階で、一所懸命やってるって感じはするけど、よって立ってるステージが違うと思う。だから、それがまったく同列のジャーナリストであるというふうには、俺には見れないの。

──もちろん、今、竹中労と言ったのは、竹中労さんの、ほんとに良質の2、3の本ですよ。

北山 だから、“ゴンゾー”というところで切るだけだったら、ある部分ね、ほんとに一致するところは、いっぱいあるよ。そういうので、元気を出せるかもしれないけども……なんというんだろうな。現実(リアリティ)というものに、どうアプローチしてるかというと、竹中労さんは竹中労さんだし、ハンター・S・トンプソンはハンター・S・トンプソン。そのアプローチの仕方は、ちょっと違うような気がする。自分の意識を前面に押し出してジャーナリズムを竹中さん自身が展開するというかたちじゃないからね。生き方はゴンゾーかもしれないけども、本はまともだよね、極めて。ハンター・S・トンプソンは、本もまともじゃなければ、生き方もまともじゃないというところから始まってるから。

──トンプソンも、かなり、自己演出をしてるジャーナリストだと思うんですよ。

北山 あいつ、大統領に立候補したりとか、いろいろしてるわけだよね。

──最近も、ダイナマイト不法所持で、逮捕されてりしてますもんね。

北山 もともとそういうヤクザなんだ。ドラッグの不法所持で捕まったりとか、繰り返してる人間だから。

──それは、かなり演出してると思いますけどね。でなきゃ、文章、書けないと思うんですよ。

北山 でも、アメリカって、ああいうやつがいるんだよね。言行一致してる人。トム・ウルフのほうが演出してると思う。その意味ではもっと明快に演出してると思う。だからどっちがおもしろいかと言えば、俺はハンター・S・トンプソンのほうがおもしろいと思う。ハンター・S・トンプソンで、俺がほんとに感心したのは『ヘルズエンジェルズ』 *36 だよね。地獄の天使たち(ヘルズエンジェルズ)というグループの中に入って、初めてそれをルポしたときの姿勢のほうが、俺は好きだ。自分が隠れてる、自分を前面に出してないという意味において。出てるのは意識の流れだけという部分は、非常に好きだった。

トム・ウルフにしても『クール・クールLSD交感テスト』 *37 (1971年、太陽社)の中で好きだったのは、意識の流れに対して、彼自身の姿勢が非常に忠実だったというところだよね。日本の場合は、どうしても、演歌っぽくなっちゃう人だっているわけね。ヤクザとかさ。泣かせよう泣かせようという、ある種のパターンがあるでしょ。どうしても、日本人に好まれるようなものって、カラッとしてないわけ。余韻を引きずるようなものがいいとかね。

──演歌しか売れないんですか、日本では。

北山 わかんない、これからはわかんないけど、やっと変わりつつあるかもしれない。今、日本では、古いものがようやく終わろうとしている時期であって。アメリカでは、“ゴンゾー・ジャーナリズム”みたいなものは、新しいものの始まりとして出てきた。日本でも、ハンター・S・トンプソンのような人たちが出てきて、初めて次の世代のジャーナリズムというものが完成していくと思うわけ。あれに代わる人たちが、日本でも、出てくればいいんだけど。

*33 『ザ・ビートルズレポート』…ビートルズ来日時、『話の特集』の臨時増刊号として刊行されたレポート。竹中労は、来日したビートルズと同じヒルトンホテルに陣取り、6人の記者とチームを組み、7日間不眠不休で、ビートルズ・フィーバーを書き上げた。三島由紀夫、五木寛之、深沢七郎らから激賞された。

*34 『鞍馬天狗のおじさんは』…“鞍馬天狗”で有名なアラカンこと嵐寛寿郎の口調を、竹中労の情熱が、見事にすくい上げた聞き書きの最高傑作。マキノ雅弘が「世界一オモロい本や!」と折紙をつけていた(1992年、ちくま文庫。2016年、七つ森書館)。

*35 ゴンゾー・ジャーナリズム…“ゴンゾー”とはイタリア語で「やくざな」の意味で、“ゴンゾー・ジャーナリズム”とは、トンプソンが生み出した取材スタイルの呼称。トンプソンの取材法は、トンプソン自身が暴走族や鮫狩りや大統領選挙の渦中に飛びこんでいき、関係者の考えや行動をなまなましく伝える「主観的報道」である。

*36 『ヘルズエンジェルズ』…1960年代後半、カリフォルニアに出現した暴走族集団“ヘルズエンジェルズ”の中に、トンプソンが自ら18カ月間、身分を隠して潜入し、書き上げたレポート(創刊準備号にも寄稿する作家の石丸元章による翻訳版が、2011年、リトルモアより刊行 )。

*37 『クール・クールLSD交感テスト』…1960年代後半、トム・ウルフがLSDパーティに飛び込み、全米中をフラワー・チルドレンと共にバスで狂ったように走り回った記録をまとめたレポート。狂気すれすれのエネルギーが、翔んでる文体から伝わってくる(1996年、改定版)。

テレビに負けない新しい新聞を

──そういう若くて元気なジャーナリストたちの書くものを、フィーチャーする感じで、この雑誌を作ろうと思ってるんです。そのテーマを“ニューエイジ・ジャーナリズム”という言葉を使って展開していこうと思ってるんです。

北山 女の人なんかでもいます? そういうのを書く人。

──女の人は少ないですね。探してるくらいです。特に20代の女性ライターってのは少ないようですね、おもしろい人が。

北山 そうだね。たとえば、フィリピンから出稼ぎに来てる女の人たちのドキュメンタリーとか、おもしろいもの書けると思うんだよね。暗くしないで、悲惨な面だけじゃなくてさ、どうやって日本を見て、何をやってるかっていうのをさ。そういうのって、ぜんぜん、誰もやろうとしないしね。

──特に女性の署名性のあるライターは、浮上してきてない感じがしますね。

北山 みんな、エッセイストになっちゃうんだろうね。でも、俺はやっぱり、今度、ジャーナリズムってのは、ちゃんと大人になるときだと思う。日本のジャーナリズムっていうのが、子供だったとは言わないけれど、世界とシンクロしてないことは確かだし。これからの10年間、日本の“ニューエイジ・ジャーナリズム”っていうのが、ほんとに試されるときじゃない? ジャーナリズムが成長しなきゃいけない時期にあることは、確かだと思うよ。あと、やっぱり、アンカー・システム *38 というものがある限り、日本のジャーナリズムはダメだろうと思う。俺は、あれが限界だろうと思う。

──やっぱり自分で、レッグ・ワーク *39 で、足を使って、取材しないとダメですね。

北山 自分の頭で考えて、自分の目で見て、自分の手で書くというのが、本来のジャーナリズムで、それじゃないとおもしろいものができない。コピーだけのおもしろさになっちゃってたり、つまんない記事をどうやって長くして読ませるかという方法になったりすると、やっぱりやばいだろうなと思う。で、この世界って、往々にしてそうなりやすいし。そこの部分が自分にとっては、あまり見たくもないしね。

──取材対象に対して一歩踏み込んでいくようなルポってありますよね。さっき言ったトンプソンの『ヘルズ・エンジェルズ』とか。

北山 いっしょに生活してみるってことだよね。

──そうです。ゲイ・タリーズ *40 だったら『汝の父を敬え』 *41 で、マフィアの一族の中に入って2年間密着取材したりですね。そういう体験レポートは考えないんですか。

北山 考えられるよ。アメリカ・インディアンのことは、それでやろうと思ってる。自分で中に入った体験から書くしかないから。そうすれば、学者が書いたものとも違うものが書けるはずだし、もっと生の「声」を伝えられるはずだし、文化人類学の対象としてその人たちを見るんじゃなくて、ちゃんとある種の尊敬をもってその人たちを見る方法が、絶対あるはずだから。ただ、威勢のいいジャーナリズムと言われても、まず第一に場所がないことと、今の東京にそれを伝えたいようなことはいっぱいいろんなことが起こってるんだけど、それに値するようなメディアが、ほんとに見出せないというかさ。

──じゃあもし、メディアがあったら、一番やりたいというのが、日刊新聞ですか。

北山 そう。それ以外はもうあんまり興味ないからね。いっそのこと、新聞が力を持つ時代が、もう一遍来てもいいと思う。テレビに負けないような新聞だよ。読むに値する新聞。テレビのあと追いをやってるような新聞じゃなくて、ある種の知性に耐えうるような新聞。

もうひとつは、地域に根ざしたもの。日本っていうものを、きちっとターゲットに入れた日本の雑誌とかね。「今、日本で何が起こっているのか」を世界に紹介するための雑誌とかさ。それは、やったら、おもしろいんじゃないかなという気はしてる。

あとは、ニューエイジ的な世界の認識の仕方というものが使えるためのメディア。たとえば、アメリカにあるニューエイジ・マガジンとか、それに匹敵するようなものが欲しいなとは思う。別に俺は、オカルトをやってるわけでもないし、宗教やってるわけでもないんだけど、ある部分、それと抵触し合う部分があるから。

──今の北山耕平さんの仕事っていうのは、やっぱり“オカルト的”に見えてしまいますね。

北山 そうだろうね。俺はある部分、それでいいと思ってる。

──映画『ホピの予言』 *42 のスーパーバイザーをされたりとか。

北山 『ローリング・サンダー』(1991年、平河出版社)を訳したりとかね。それは、自分にとって病気の治療みたいなもんでさ、必要だったんだからしょうがないんだよ。自分が成長することにおいて、必要なことっていうのは、おカネになろうがなるまいが、やらされるからね。

*38 アンカー・システム…現場を踏むことはまったくなしに、データ原稿をもとに、記事に仕立てあげるシステム。かつては、それが、客観的に真実をとらえるスタイルだと信じられた。

*39 レッグ・ワーク…どんなに時間がかかっても、自分の足で取材し、自分の目で物を見て、自分で、原稿を書くこと。ニュー・ジャーナリズムの特色のひとつ。

*40 ゲイ・タリーズ…「ニュー・ジャーナリズムの父」と呼ばれる。都会的に洗練された文体で、主として「変貌するアメリカ」というテーマを、あたかも小説のように書くことで知られる。

*41 『汝の父を敬え』…没落するマフィア集団の内側に入りこみ、7年間にわたり、家族ぐるみの交際をして書きあげたタリーズの代表作。

*42 『ホピの予言』…アメリカ・インディアンのホピ族に伝わる予言を追いかけたドキュメンタリー映画(1986年)。監督・宮田雪。

つづき(第5回)はこちら

記事一覧:北山耕平インタビュー「新しい意識、新しい新聞」

【第1回】ソフトな奴隷制を打ち破る編集

【第2回】ロック雑誌の中に「声」を探していた

【第3回】自分たちの新聞を作ろう

【第4回】自分の頭で考えて、自分の目で見て、自分の手で書く

【第5回】ニュー・ジャーナリズムには人生が凝縮されている

-

北山耕平・著『地球のレッスン』

発行:太田出版 定価:本体1200円+税

やるべき事をやり終えるまで、あなたの旅はつづく。「この星に帰る」ための、魂の地図。ロングセラー『自然のレッスン』につづく姉妹編。

(目次)第一部 ハートへのレッスン/第二部 魂へのレッスン/付録 食べ物について知っておくこと

http://www.ohtabooks.com/publish/2009/12/18000000.html北山耕平(きたやま・こうへい)

1949年生まれ。立教大学卒業後、かつて片岡義男氏と遊び友達であったことから宝島社に入社。『宝島』第4代目編集長を経てフリーライター/エディターに。『ポパイ』『ホットドッグ・プレス』『写楽』『BE-PAL』『ART WORKS』『ゴッドマガジン』等の雑誌創刊に立ち会う。ベストセラーになった『日本国憲法』の企画編集に参加した。著書に『抱きしめたい』(1976年、大和書房)、『自然のレッスン』(1986年、角川書店*2001年、新装版、太田出版。2014年、ちくま文庫)、『ネイティブ・マインド』(1988年、地湧社*2013年、サンマーク文庫)、『ニューエイジ「大曼荼羅」』(1990年、徳間書店)、『ネイティブ・アメリカンとネイティブ・ジャパニーズ』(2007年、太田出版)、『雲のごとくリアルに』(2008年、ブルース・インターアクションズ)、『地球のレッスン』(2009年、太田出版*2016年、ちくま文庫)、訳書に『虹の戦士』(1991年、河出書房新社*1999年、改定版、太田出版。2017年、定本・最終決定版、太田出版)、『ローリング・サンダー』(ダグ・ボイド、1991年、平河出版社)、『時の輪』(カルロス・カスタネダ、2002年、太田出版)、『自然の教科書』(スタン・パディラ、2003年、マーブルトロン)、『月に映すあなたの一日』(2011年、マーブルトロン)等がある。 -

雑誌『スペクテイター』最新号(vol.46)特集「秋山道男 編集の発明家」

発行:エディトリアル・デパートメント 発売:幻冬舎 定価:本体1000円+税

spectatorweb.com『クイック・ジャパン』創刊編集長であり、本記事の執筆者である赤田祐一が編集を務める雑誌『スペクテイター』最新号、特集「秋山道男 編集の発明家」発売中。

「若い時代というのは、自分を圧倒するものが目の前に出現すると、無条件で心酔したり、神格化してしまうようなところがある」

赤田が、北山耕平と共に心酔した編集者のひとりであるスーパーエディター・秋山道男の総力特集。

「あらゆるクリエイティブはエディトリアルだもんね」