人間だったころのこじらせ度に比例して強くなる

鬼たちが人知を超えた強さを持っている最大の理由が「血鬼術」。人間だったころにはなかった特殊能力の数々であり、液状化させた地中に被害者をさらったり、空間を歪ませたりとあり得ない効果を発揮する。ただでさえ高い身体能力と致命傷を一瞬で回復できる鬼が異能力を振るうため、手練れの剣士らが束になってかかっても大苦戦するほどだ。

この血鬼術には、人間だったころの未練やこだわり、記憶が強く反映されている。原点にある悲しみや苦しみが強いほど、そこから逃れるために人喰いに走り、また能力が強化される。血鬼術が厄介であればあるほど、抱えている事情も業が深くなっており、走馬灯も比例して長くなっていく……という悲しみのPDCAが回されていくのだ。

たとえば鬼殺隊に入隊するための試練「最終選別」で立ちはだかった手鬼。アニメ版(4話)では「アァアアア年号がァ!!年号が変わっている!!」と嘆いた回が平成から令和に変わったタイミングだったため大人気となった鬼だが、実は血鬼術も使えない未熟者。よって例としては適切ではないが、身体から無数に生えた腕が「兄に手をつないでほしい寂しがり」と「その兄を喰い殺した孤独」の現れだったと走馬灯でわかり、人間だったころの後悔が鬼のあり方に強く影響すると示す先駆けになった。

ある鬼が人の理解を超えた血鬼術を持っていれば、それは通常では考えられないような苦しみや悲しみを味わい、人間でなくなってからも何重にもこじらせているということ。無惨はそういうこじらせ系の鬼がお気に入りで、多めに血を分けているから、より強くなる。

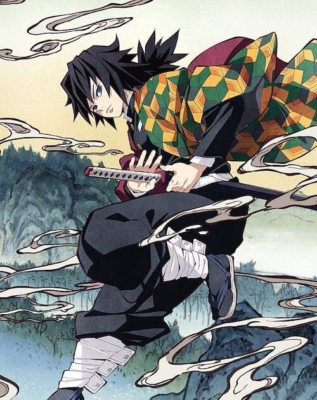

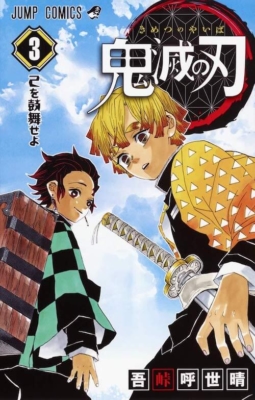

なので序列が高い幹部級の「十二鬼月」(上弦と下弦の2階級に分かれる)ほど、初見で「なんだこれは!?」という血鬼術を使い、こじらせた過程が走馬灯の中で解きほぐされていくことになる。全身についている鼓を叩いて部屋を操る響凱(3巻)は初見こそ衝撃だったが、「生前、鼓を趣味にしてたから」と見た目のまま。今から考えるとこじらせ方が足りず、下弦から格下げされたのもうなずける。

なぜ累は許されているのか

その点、初の下弦(下弦の伍)として猛威を振るった累は、「家族ごっこ」のこじらせ方が凄まじかった。血縁のない鬼を集めて父、母、兄、姉ら5人の群れを作ったのだが、顔や体を変形して自分に似せさせ、命令に従わなければ切り刻んだり知能を奪ったり、吊るして日光に当てたりと恐怖の家族ごっこだ。

が、この家族ごっこは連載当時は不思議がられていた。無惨は鬼たちが束になって逆らうのを防ぐために群れることを禁じていたはず。なのに、なぜ累は許されているのか? ワニ先生(原作者の愛称)はうっかりルールを忘れていたのかと。

その理由は、走馬灯にしっかりと用意されていた。累は生まれつき体が弱かった。そこに無惨が現れ「救った」ことで強い体を手に入れたが、人を喰う現場を両親に見られてしまう。父は累を殺そうとし、母は泣くばかりで累をかばおうともしない。絆は偽物だった……とふたりを殺めた累は、母が事切れる寸前に丈夫な体に生んでやれなかったと詫び、父は罪を共に背負って一緒に死んでくれようとしたのだと気づき、自分の手で絆を切ってしまったのだと悟る。その絆を再びつなぎたいための「糸」であり、家族ごっこだったのだ。

しかし「自分を守る家族」を作ろうにも、自分が一番強いからその願いは叶わない。累が虚しさを満たしてくれない偽りの家族を殺しつづけることは、本物の家族を殺した瞬間から決定しており、おそらく無惨もそれを見抜いていたのだ。

どこまで行っても無惨の手の平の上にあり、どこまでも暇つぶし。鬼や血鬼術が手強く、走馬灯が長ければ長いほど、諸悪の根源たるラスボスの非道さに巻き取られて業が深まっていく。劇中では時々しか出てこない無惨だったが、部下が倒されるたびに雪だるま式に数える罪が増えていくのである。

ところで、いくら強かろうと破格の血鬼術を持っていようとも、同情できる余地がない根っからサイコパスな外道はほとんど走馬灯がないか、数ページでサラッと流される。物語の上でどれほど重要なキャラクターであれ容赦ない扱いをする走馬灯は、広い意味での「勧善懲悪」に含まれていて、不思議に爽やかな読後感を与えているのだろう。

関連記事

-

-

マヂカルラブリー×岡崎体育、自分を一番出せるキャパ「大勢の人を笑わす方法を知らない」【『DAIENKAI 2025』特別企画】

『DAIENKAI 2025』:PR -

ジュースごくごく倶楽部、対バンで見つけた自分たちのかっこいい音楽とボーカル阪本の成長【『DAIENKAI 2025』特別企画】

『DAIENKAI 2025』:PR