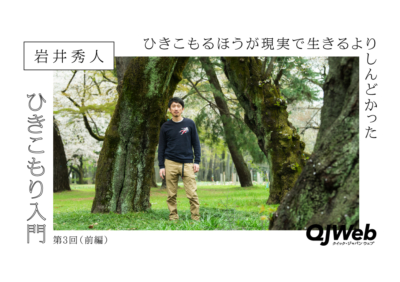

岩井秀人「ひきこもり入門」【第3回後編】両親は「父親」と「母親」を演じるのがへたくそだった

作家・演出家・俳優の岩井秀人は、10代の4年間をひきこもって過ごし、のちに外に出て演劇を始めると、自らの体験をもとに作品にしてきた。

「たとえ社会でいくら失敗しようと最後の砦として『家族』があることは、生きていく上ですごく強いことだと思う。『どんなことがあっても私たちが味方で、あなたがひとりだと思っても絶対にひとりではない』と潜在的にも直接的にも思わせてくれる存在、という意味での『家族』。それは多かれ少なかれ、誰しもに必要なのではないだろうか。だけど、僕の家族はそうじゃなかった。これから、家族について話そうと思う」

目次

ひきこもっている子供に対して親ができること

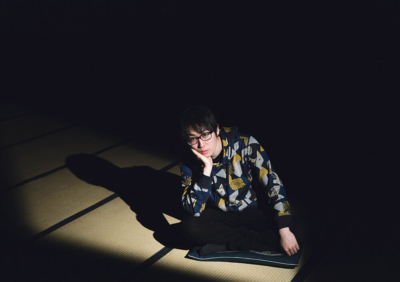

僕がひきこもっている間、母は自分で外に出るのを、ただ待っていたという。

僕のこもっていた部屋の隣が母の寝室で、その扉1枚向こうでずっと聞き耳を立て、何もせずにいたそうだ。臨床心理士という、話を聞いて相手の心を整えていく仕事をしていたのもあってか、ひきこもっていることについても何か言われたことはない。僕はというと、そんな母に対して思春期というか反抗期というか「親のふりをするな」みたいなことを思ったりしていた。

一方父は、「男が社会に出ないでいる」ことをガンガンに責めてくる。

「息子さん何してんだって言われたら、なんて答えればいいんだ」とか「お前はこのまま乞食にでもなるのか?」とか、けっこうなことを言ってくる。どうしようもない状態で家にこもっているときに「出ろ出ろ」と言ってくる人間は、少なくとも味方ではない。が、もしかすると父にも「子育てに失敗した」というような感覚はあったのかもしれない。

でも、父に腕ずくで外に出されることはなかった。別に僕のことを思っていたわけではなく、自分の子供が「誰にでも自慢できる社会的立場にない」ことに対する不安を解消したかっただけなんだと思う。

父は自分にとって、会ったら会う前よりも不幸になるのが確定している珍しい存在だった。それゆえ、常々「会いたくない」と思ってはいたが、本当に会いたくないのであればさっさと逃げていたはずだ。正直なところ、100%会いたくないという感じでもなかったのかもしれない。

それは、「僕自身の暴力性」を正当に使える相手だったからだ。最終的に向こうが明らかにおかしな言動を取ってくるという保険があったし、家族だからというのもあったと思う。父と会うと、完全に臨戦態勢になってどうにかして復讐してやろうといつも思っていた。

僕や兄に対する父の暴力的な振る舞いの正体は、つまるところ自分の暴力性を、使える相手を選んで消費したいという「欲」だ。一見、怒っているように見えて、気持ちよくてやっている。オナニーの手伝いをさせられていたようなもんで、自分が「そんなもんをやるためだけの動物じゃねえぞ」と思わせたかった。

「お前はこのまま乞食にでもなるのか?」と言われたら、「乞食よりもあんたのほうが偉いとは思わない」とか「乞食にはなってもいいけどお前のようにはなりたくない」とか言っては引っ叩かれた。その痛みが僕の正義の証のように感じて気持ちよかったし、そのことが結果的に父のダメージとなっていることもわかっていた。

ひきこもりの親子関係というのは、本当にいろいろなパターンがあって難しいと思う。

僕は本人が外に出たいと思っているのなら、ゆくゆく出て行くための足がかりをひきこもりながらでも、ちょこちょこと探っていけばいいと思っている。親ができることは、その手伝いくらいで、直接の働きかけというのは、なかなか想像できない。基本的にはうちの母のような牛歩戦術というか、「眺めながら待つ」という接し方は、有効だと思う。ただ気持ちとして、親身になっている親が子に積極的にやれることではないけれど。

僕にとっての「親子関係」や「家族」とはなんだったのか、当時のやりとりとか、現在の関係を振り返りながらもう一度考えてみたい。

関連記事

-

-

ケビンス×そいつどいつが考える「チョキピース」の最適ツッコミ? 東京はお笑いの全部の要素が混ざる

よしもと漫才劇場:PR -

「VTuberのママになりたい」現代美術家兼イラストレーターの廣瀬祥子が目指すアートの外に開かれた表現

廣瀬祥子(現代美術家)/ひろせ(イラストレーター):PR -

パンプキンポテトフライが初の冠ロケ番組で警察からの逃避行!?谷「AVみたいな設定やん」【『容疑者☆パンプキンポテトフライ』収録密着レポート】

『容疑者☆パンプキンポテトフライ』:PR -

『FNS歌謡祭』で示した“ライブアイドル”としての証明。実力の限界へ挑み続けた先にある、Devil ANTHEM.の現在地

Devil ANTHEM.:PR