家族を描いた芝居『て』についての本人たちの感想

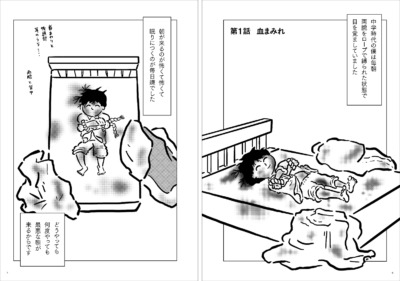

僕は、そんな家族たちを題材にした『て』という演劇を作った。本人たちも観に来たので、せっかくだから感想を紹介したい。

『て』の物語の中では、ざっくり言うと兄は前半悪者・後半いい人、みたいな構造になっている。観終わって客席から出て来た兄に、俳優たちが「ご本人登場だ〜!」みたいな感じで話しかけに行く。俳優たちが「お兄さんありがとうございました。実際どうだったんですか?」みたいに聞くと、なーんだかいい気分になったのか「秀人もなかなか、よく見てると思うよ」的なことを言っていて、イラッとした。

母と姉からは「精神科と心理学科をごっちゃに書いててそれを直したほうがいい」と「癒着って言葉の使い方がちょっと違うから直したほうがいい」とそれぞれ修正が1点ずつ。妹は「お客さんがこれを観て、おもしろいとかおもしろくないとか言うのがわからない。なんだかわからない、だってそのまんまだから」と言っていた。

僕としては「岩井家の核」となるようなものを書いたつもりだったので、本人たちは「ありがとう!」と泣いたりするくらいに思っていたのだが、本人たちの感想を聞いた瞬間は、肩がカクンッて落ちた。しかし、それはそれでまあ、いいなとも思った。

父を題材にした演劇を作ったときに、本人がいきなり観に来て「まったくわからなかった」と言ったのにも、やはり肩をこれ以上なく落としたが、今となれば、それでいいのだと思える。僕の作劇は、当事者のためだけにやっているわけではない。僕の家族の話を聞いて、お客さんの人生とか家族とかにダイレクトに波紋が起きることのほうが、僕にとってはよっぽど意味がある。

家庭で複雑な、ある種ドラマチックな瞬間が訪れるたびに、「これお客さんが囲んでたらおもしろいのにな」と思って、頭の中で録音を始めるみたいな性質が僕にはあった。それは逃げていた、ということかもしれないけれど。

関連記事

-

-

マヂカルラブリー×岡崎体育、自分を一番出せるキャパ「大勢の人を笑わす方法を知らない」【『DAIENKAI 2025』特別企画】

『DAIENKAI 2025』:PR -

ジュースごくごく倶楽部、対バンで見つけた自分たちのかっこいい音楽とボーカル阪本の成長【『DAIENKAI 2025』特別企画】

『DAIENKAI 2025』:PR