現代にも通じる『コンヴァージェンス・カルチャー』の視座

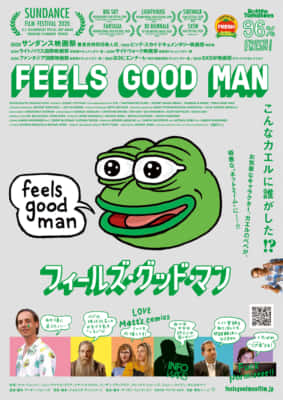

正直に言えば、筆者は最初にこのデモの映像を観たときに、反射的に「主催者はアイドルファンなんだろう」と早合点してしまった。『ハム太郎』がタイで放送されていたこと、現地でネットミームになっていたこと、風刺の替え歌が韻を踏んでいることなどを知らないままに、「元ネタ=真の理由」を特定した気になってしまったのだ。実際には、自分が理解できていたのはいくつもある理由のうちのひとつでしかなかった。そして仮にすべての理由が把握できたところで、それは「タイのデモで『ハム太郎』が歌われた」ことの背景にある事情や実情を十分に説明し得るものではない。

元ネタを追いかけたとしても、実情には辿り着けない。そもそも実情は誰かの「意図」によって仕掛けられたものではなく、いわば集団の中から自然に生成されたもののように見える。このことは、『コンヴァージェンス・カルチャー』の「あとがき──YouTube時代の政治を振り返る」で示唆されていた「コンテンツの出所(意図)のわかりづらさ」につながるテーマでもあり、またそこからさらに一歩進んだ事態であるようにも思える。

ジェンキンズはこの「あとがき」の中で、2008年のアメリカ大統領戦時に話題となった、オバマ氏に熱烈なラブコールを送る女性支持者(「オバマ・ガール」)を描いたパロディ動画を取り上げている。「(「オバマ・ガール」のYouTube動画は)テンポの速い動画と重層的な言葉遊びは慎重な解読を促し、消費者にジョークを「理解する」ためにオバマの選挙活動をもっと学ぶ必要性を生じさせる」(P489)

ここで重要なのは、当初草の根メディアから半ばジョークとして出現したコンテンツが、人気を得たことで事後的に真剣な政治的メッセージを獲得してしまったということだ。政治的なパロディ動画がジョークなのか真剣なのか、草の根の遊びなのか特定陣営の意図的な扇動なのかという「出所の区別」は、2008年の時点ですでに揺らぎつつあった。

このような異種混交的なメディア環境とコンテンツの発信源を越えた活発な流通によって、動画がどこから来ているのかが文字通りの意味でも比喩的な意味でもわかりにくくなっている。「人工芝」として知られる、力のある機関や経済的利害関係者によって作られる偽の草の根メディアがますます増えている。

『コンヴァージェンス・カルチャー』P489

とはいえ、これはあくまでも出所の「信頼性」への懐疑であって、パロディが特定の政治的意図(それがジョークであれ)をもって仕掛けられたこと自体は疑われていない。対して、本稿で紹介した「ハム太郎」パロディは、特定の意図でコントロールされていない。複数の理由が挙げられるものの、それらはどれも決定的なひとつの意図にはなり得ていない。デモで「ハム太郎」を最初に使用し始めたのが誰なのかはもしかしたら特定できるかもしれないが、それが拡大し、定着し、現象になっていく過程で、誰がどのように関与したのかはもはや特定できない。誰も特権的な仕掛け人であることはできていないのである。