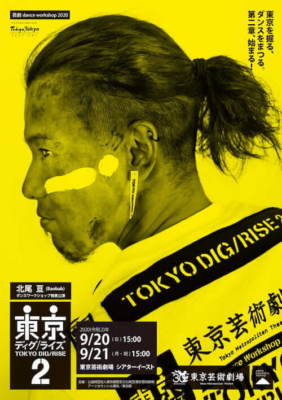

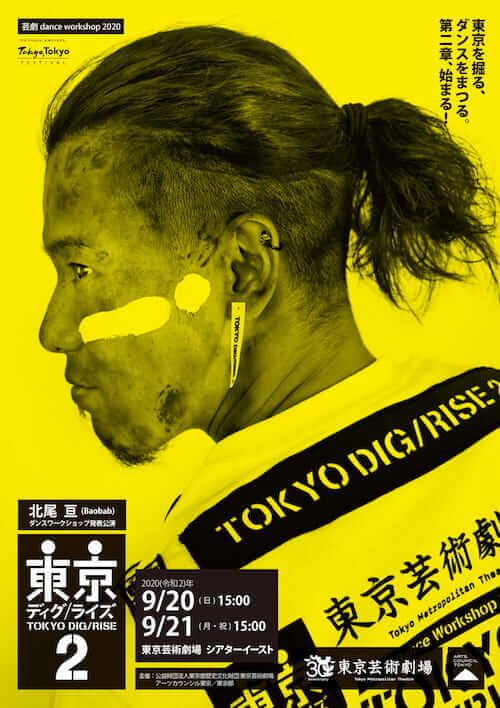

“ウィズコロナ時代”におけるリアルな舞台の在り方とは?芸劇主催ワークショップ『東京ディグ/ライズ 2』潜入レポート

芸劇dance workshop 2020 北尾亘(Baobab)ダンスワークショップ発表公演『東京ディグ/ライズ 2』

撮影:GO(go-photograph.com)

文=折田侑駿 編集=森田真規

ダンスカンパニー「Baobab」主宰の北尾亘がワークショップ講師・演出・振付・出演を担当し、東京芸術劇場が主催するダンスワークショップ+発表公演『東京ディグ/ライズ』の第2回が、新型コロナウイルスに揺れる2020年も行われることになった。

8月から9月にかけて開催されたこのワークショップにライターの折田侑駿氏が応募し、最後の発表公演まで参加した。“ウィズコロナ時代”の舞台の在り方と目指すべき方向性について、折田氏が身をもって感じたこととは――。渾身のレポートをお届けします。

目次

芸劇dance workshop 2020『東京ディグ/ライズ 2』とは?

野田秀樹が率いる、東京演劇道場生たちによる『赤鬼』(7月24日~8月16日、シアターイースト)で再開した東京芸術劇場(以下、芸劇)。そして8月下旬からの約1カ月間、芸劇が緊急事態宣言解除後初となるワークショップを開催した。それが『東京ディグ/ライズ 2』だ。これは、ダンスカンパニー「Baobab」主宰の北尾亘がワークショップの講師・演出・振付・出演までを務めるもので、9月20日、21日には発表公演が行われた。

筆者はこのワークショップ、および発表公演に潜入。普段は「観る側」である私が、「演る側」の視点も手に入れることで、現在のコロナ禍における“共同クリエーション”がどのようになっているのか/なっていくのかを知り、考える貴重な機会となった。

この『東京ディグ/ライズ 2』では、「東京を掘る、ダンスをまつる。」というコンセプトが掲げられた。「ディグ」は「掘る」ことを意味し、「ライズ」は「建て上げる」ことを意味する。わたるさん曰く「さまざまな“ルーツ”を知った上で踊るのは、ダンスそのものの意味合いが変わってくる」のだという。つまり、さまざまな角度からの“東京を知る”ことがダンスに反映されるというのである。

2020年の夏は誰にとっても特別なものとなったことだろう。第一、お祭りがなかった。いや、「祭」の文字を冠した催しはあったかもしれないが、そこに「熱量」が伴ったものはなかったのではないかと思う。わたるさんは「この環境下でできることは限られていますが、『希望の祭り』をつくりたい。掘って掘って、そこに『希望の櫓(やぐら)』を立ち上げたい」と初回のワークショップで語った。

本来であれば“北尾氏”と表記すべきかもしれないが、いち参加者として、何より彼への敬愛の念を込めて、本稿ではワークショップ参加時と変わらず“わたるさん”と呼ばせていただきたい。

さて、コロナ禍における芸劇ワークショップはどのようになっているのか? わたるさんが率いるコンテンポラリーダンスのワークショップはどのようになっていたのか? ここに記録として残しつつ、ひいては“ウィズコロナ時代”の舞台の在り方について考えてみたい。

関連記事

-

-

マヂカルラブリー×岡崎体育、自分を一番出せるキャパ「大勢の人を笑わす方法を知らない」【『DAIENKAI 2025』特別企画】

『DAIENKAI 2025』:PR -

ジュースごくごく倶楽部、対バンで見つけた自分たちのかっこいい音楽とボーカル阪本の成長【『DAIENKAI 2025』特別企画】

『DAIENKAI 2025』:PR