Zoomで行われた“オンラインレクチャー”

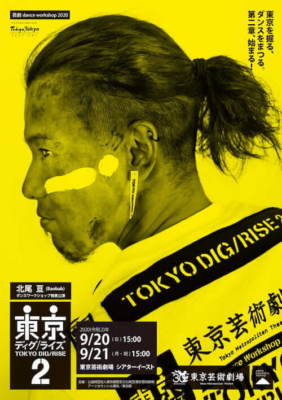

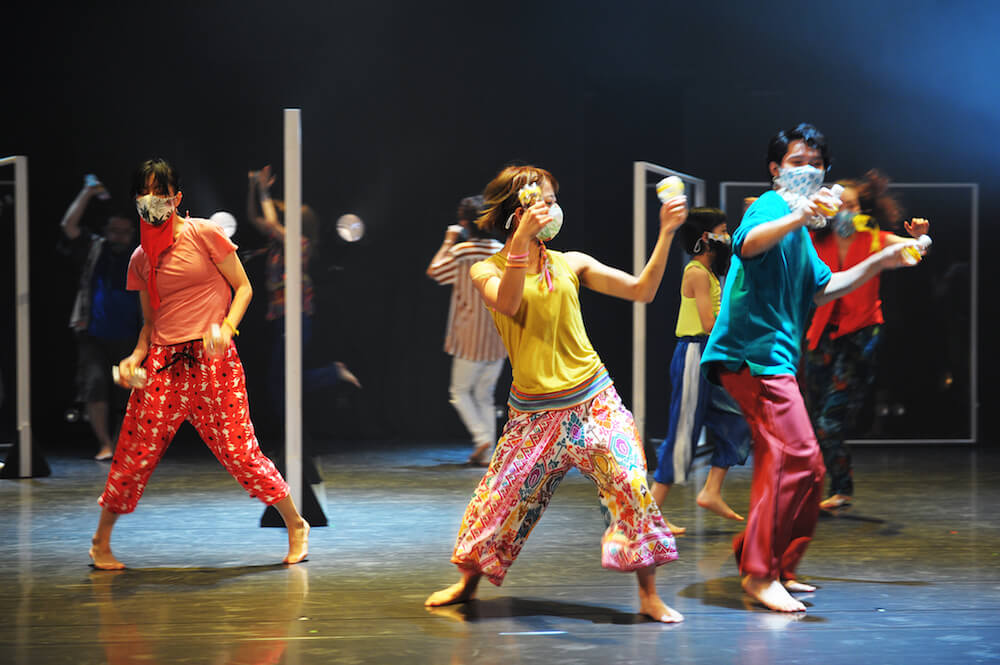

第2回目となる『東京ディグ/ライズ』は、昨年とは異なり2チーム制で行われた。参加者の感染リスクを減らすための施策であり、D(ディグ)チームとR(ライズ)チームに分かれ、筆者はDチームの一員となった。ワークショップが開始してからしばらくは、オンラインでのレッスンやレクチャーがつづき、参加者は各々の環境から参加。Zoomの画面上には、まだ言葉を交わしたことのない人々が自宅や公園で踊る姿が見られ、なんとも新鮮だった。

『東京ディグ/ライズ 2』は特別なワークショップである。わたるさんだけが参加者にダンスをはじめとする何かを伝授するわけではないのだ。木ノ下歌舞伎主宰の木ノ下裕一氏、日本廃品打楽器協会会長である山口とも氏、『ニッポンのマツリズム 盆踊り・祭りと出会う旅』(アルテスパブリッシング)などの著書を持つライターの大石始氏という3名のレクチャー講師がおり、それぞれの専門分野から見た「東京」や「祭り」というものを伝授してくださった。

木ノ下氏のレクチャーは「祭りとは何か?」というところから始まり、祭りとは本来“魂を再生させる儀式”であることを知った。祭りには魂を鎮める「魂鎮め」と魂を活性化させる「魂振り」があり、これらを行うのに、民俗学的には踊りと音楽が欠かせないらしい。ここで重要なのが「風を起こすこと」なのだという。踊りと音楽によって風を起こし、魂を鎮め、活性化させるのだ。伝統芸能の基礎である“すり足”も教わり、振り付けとして作品に取り入れられた。

山口氏のレクチャーでは、ペットボトルや牛乳パックなど、身近にある廃品を使って楽器をつくった。そして各々の環境下で生み出された“廃品楽器”と、わたるさんの指導のもと生まれたそれぞれの“踊り”がZoom上で邂逅。分割された画面にはなんとも言えぬシュールな光景が映し出されたが、心地よい一体感を感じた。この楽器たちは本番の舞台上でも用いられ、「祭り」での大きな役割を果たすこととなった。

大石氏からは、日本各地の盆踊りの歴史を教わった。大石氏にとってライブとは、演者と観客の境界がはっきりしているものだと思っていたものの、それらが溶け合う「高円寺阿波おどり」との出会いが、盆踊りに目覚めたきっかけらしい。確かに映像などと異なり、ライブというものは演者と観客が互いに影響し合うものだ。この“ぐしゃっとなる瞬間(溶け合う瞬間)”は、演者が観客席に向かって、そして観客が舞台上の演者に向かって、身振りで動きの指示をし合うシーンとして作品に取り入れられた。

昨年につづいて本ワークショップに参加した三鶴泰正さんは、「オンラインレクチャーによって、作品のドラマトゥルク的なものを事前にみんなで共有できていた。振り付けの意味やその必然性のようなものを、対面での稽古前に知識として入れられていたのがよかった」と語る。今回、地方からオンライン参加のみの方もいたことに対しては、「海外からの参加者が東京をディグれるかも」と、オンラインワークショップによるさらなる可能性に希望を持ったようだ。