異種族の存在する世界のリアルを直視すること

本邦のフィクションにはエルフ、ドワーフや獣人、異星人や魔族といった亜人種が登場するファンタジー作品が多く存在する。それらは耳が尖っていたり、尻尾や角が生えていたりと、どこかホモサピエンスとは違った身体的特徴や文化を持つことが多い。

ただ、そうした種族とホモサピエンスが存在する世界でありながら、あまりにも分け隔てなく、特に種族の違いに言及されることなく共存が実現している世界観の作品が散見され、違和感を覚えることがある。だって我々の社会はそんなに成熟していない。

見た目にはっきりとわかるほどの差異があって、こんなに何も“起こらない”だろうか? 作品の舞台が人権意識について水準の高い、ある種の理想郷だという示唆も特にないなら、作り手側がその点についてあまりコンシャスでないと考えられる。そこに作品の本題がないというのもあるのだろうが、やはり実社会とのズレは払拭できない。そこにあるはずの差別や権威構造が特に言及されず描かれる物語には違和感を覚え、また作品としてのリアリティの追求に不足を感じてしまう。

もちろん、その点について深く検討がなされている作品はいくつもある。『鋼の錬金術師』で描かれたイシュヴァール人、『ONE PIECE』における「魚人島」のエピソード、そしてネタバラシになってしまうので作品名は伏せるが、某作品におけるマーレ人とエルディア人の表象について、実社会に地続きな掘り下げが感じ取れる。

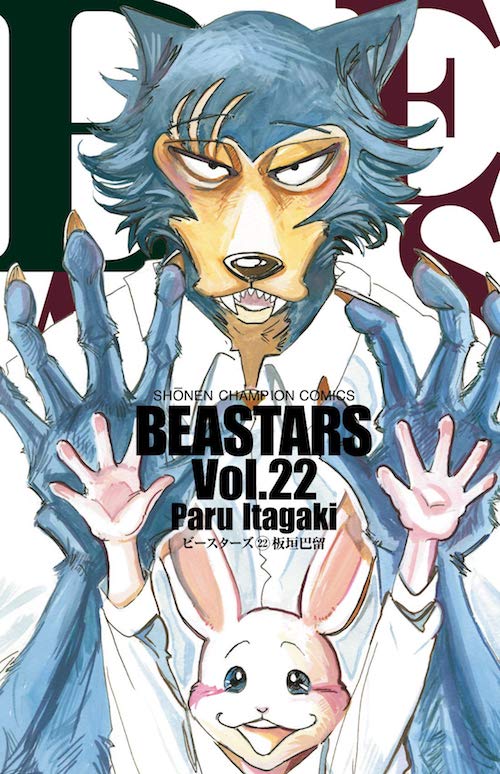

そういった異種族同士の共存を、“設定に盛り込む”のではなく、より根本的に“メインテーマとして立脚している”『BEASTARS』は、ほかのどんな作品よりも真摯にこのテーマを掘り下げ、22巻での完結まで駆け抜けてきた。

この作品が後世に与える影響として、異種族が共生する世界観を描く上で、種族間の差別構造や権威勾配についてまったくのノータッチで物語が進行する作品が減っていくのではないかと予想している。それほどまでにこの作品の意義は大きいし、本邦でもフィクション作品においてこういった視座がいよいよ無視できない段階に来たともいえる。

『BEASTARS』が撒いた種がどのようなかたちで芽吹くのか、未来に期待しつつ、今後も属性の違いによって躓きを感じる瞬間を迎えるたびにページをめくり、大事に読み継いでいきたい。