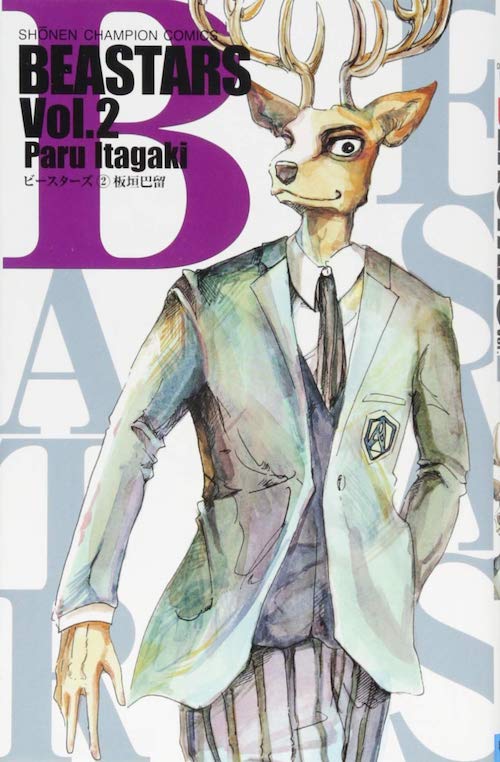

原作漫画が完結し、アニメは2期が放送中の『BEASTARS』。

「動物版ヒューマンドラマ」を標榜する本作は、我々人間同様に文明を築き、社会生活を送る動物たちを描いた物語。肉食獣と草食獣の対立構造を主軸に生まれるさまざまな物語は、人間社会に起こっていることを寓話的に描いたようにも受け取れる。

本稿ではそうした、ファンタジーとして距離を取るにはあまりにも身に覚えのある劇中の描写を、実社会に照らし合わせながら考えていく。

前編では、主人公であるオオカミのレゴシを通して主に特権性・暴力性・加害性の自覚について、ウサギのハルを通して自尊感情の不全を招く社会構造について考えた。つづく今回の後編では、シカとライオンを通して描かれた“弱さ”について考えていく。

※この記事は漫画『BEASTARS』の結末までの内容を踏まえて書かれたものです。未読の方、読書が途中の方はご注意ください。

反撃可能な射程ゆえにより思い知る“弱さ”

『BEASTARS』で描かれる肉食獣と草食獣の立場の違いは、実社会におけるさまざまな属性同士の関係性に置き換えて考えることができる。こうした読み方をすることで、この作品の持つ価値は最大限に発揮されるといえる。獣社会で起こっていることを、読者自身の社会と地続きなものとして認識することで、物語から自分を省みる目と他者理解の視点を受け取ることができるからだ。

主人公レゴシは肉食獣という強者の立場から見た獣社会の景色を読者に共有してくれるが、この世界を語り尽くすにはレゴシ1匹の視点ではとても足りないし、実際に語り部役はレゴシばかりに任されはしない。さまざまな属性を持つキャラクターが代わる代わる語り部を持ち回り、それぞれの視点を提供してくれる。

中でもレゴシに次いで大きな役割を担い、レゴシと最も対極に位置する立場から獣社会の実態を照らし出すのがシカのルイだ。

レゴシの所属する演劇部の花形役者である彼は、学内で支持を集めるだけでなく、御曹司として将来を約束された身でもある。自身も獣社会を牽引する存在となることに積極的であり、彼の父も獣社会に変革をもたらす器だと彼を見込んでいる。

獣社会で“裏市”での食肉という公然の秘密を抱きながら無害を取り繕う肉食獣たちにはできない、草食獣ならではのクリーンなリーダー像。草食獣が覇権を握ることによる新しい社会の実現こそが彼と父の本懐だ。

ルイは間違いなく“選ばれし者”だといえる。経済力及び御曹司という社会的地位、高水準の教育を受けてきたことなど、ルイが“持っているもの”もたくさんあるのだが、ルイの自己像はあくまで弱者としての自身の属性にフォーカスしたものだ。

草食獣であること、そして裏市で肉食獣たちの食肉欲を満たすために飼育されていた“生き餌”としての過去。さらには物語後半で身体障害という新たなマイノリティ属性も加わる。そんなバックボーンゆえに、彼のあらゆる自己決定は一貫して肉食獣、ひいては肉食獣優位社会への反逆心によって左右される。

彼は物語の中で、社会の光の側面と闇の側面を行き来する。学園のスターとして脚光を浴びていた学生生活、そののち裏市でギャングのボスとして生きた期間、そしてまた表社会に戻り、大学進学ののち社長職を継いで企業人として社会を動かそうという段階に入っても、自身の弱者性へのコンプレックスは変わらず一貫している。

そして、弱者性に誰より自覚的でありながら、なんらかのかたちで社会の変革を試みること自体はどの時点においてもやめていない、あくまで抗戦の構えを崩さないことこそが、ルイがほかの草食獣と一線を画すポイントだろう。

それは“反撃可能な射程にいるから”こそのものと考えることもできる。

同じ草食獣でも小型種のメスであるウサギのハルやセブン、ヒツジのキューがルイのように社会の仕組みに抗う姿勢を取れず、根本の自尊感情を損なわされているのは、反撃可能とは思えないほどに圧倒的に打ちのめされているから。「草食獣」「メス」「小型種」「貧困」といった、社会において弱者属性と見なされる属性を二重三重に持っている彼女らとルイとはまた状況が異なる。

それは、19〜20世紀に興った黒人女性フェミニストたちの指摘と通じるものがある。当時フェミニズムの運動内部において規定される「女性」が実のところ「白人女性」であり、「黒人女性」の同志が想定されていない、というもので、マイノリティ属性を複数併せ持つとき、それぞれの属性単体の場合には生じないさらなる苦難が生じることを言い当てた。

肉食獣に対する劣等感を原動力に、学業にしても演劇部での活動にしてもストイックに取り組むルイだが、努力で覆せない生来的な属性についての劣等感は拭い去れず、部室の隅で目立たないように振る舞う大型肉食獣のレゴシに苛立ちを隠せない。

ルイいわくレゴシの「無理して弱者側に立とうとする」姿勢が鼻持ちならず、序盤は突っかかっていくような場面が多かった。ルイが口にした「どうして君は自分の強さに責任を持たないんだ」というセリフは彼の中で渦巻くものを象徴した一節といえるし、この言葉の指し示すものは、そのあとレゴシにとっても大きなテーマとなる。ノブレス・オブリージュ(社会的地位に伴う義務)、あるいは親愛なる隣人に遺された「大いなる力には大いなる責任が伴う」という言葉にも通じるものだ。

そしてこのルイの言葉に対するレゴシの返答もまた、肉食獣の特権性に対するレゴシのスタンスを端的に表している。

「俺が…オオカミが強いってことに…希望はないから…」

「でもあなたは違う」「あなたが強いことには…大きな意味がある…」

レゴシとルイの言葉はすれ違っているように見えて、それぞれの位置から見える角度で同じことを語っているようにも取れる。

この2匹の関係性の特異な点は、ルイが社会の光の側にいるときにはレゴシが闇の側に、レゴシが光の側に移行すると今度はルイが闇の側へと、相互に身を置く場が入れ替わる点だ。

ルイが学園で脚光を浴びていたころ、レゴシは演劇部の照明係として彼を影から照らす位置にいて、ルイが裏市に身をやつしている期間には、退学したルイなき学園内で大立ち回りを演じた。そしてルイが表社会に復帰すると、レゴシは裏市にほど近い、アウトサイダーな住民たちが暮らすボロアパートでフリーター生活を始める。

こうした相補性が象徴するように、2匹の関係性は、共通点を探り合い、均質化し合うようなものではない。お互いの違い過ぎるくらいの違いを認め合った上で、お互いの持ち場でできる役割を負担し合うようなかたちのパートナーシップだ。

物語終了後の世界でもまた、彼らが光と闇を何度も反転しながら時を過ごし、社会の両面から挟み撃ちにするように獣社会の不条理を変えていく、一種のブロマンスと取れる関係性がつづいていくのがありありと想像できる。

関連記事

-

-

マヂカルラブリー×岡崎体育、自分を一番出せるキャパ「大勢の人を笑わす方法を知らない」【『DAIENKAI 2025』特別企画】

『DAIENKAI 2025』:PR -

ジュースごくごく倶楽部、対バンで見つけた自分たちのかっこいい音楽とボーカル阪本の成長【『DAIENKAI 2025』特別企画】

『DAIENKAI 2025』:PR