「同世代のしゃべり手が増えた」と若いリスナーが思えるようになってきた

急な方針の転換をする際に役立つのは、ボーッとしているときに頭に浮かんだアイデアや、ラジオリスナーとの何気ない会話だ。

以前、『QJWeb』で「テレ東P・佐久間宣行は中年深夜ラジオリスナーにとって最後の“兄貴”である」というコラムを書いた。

「若いパーソナリティが増えて、中年深夜ラジオリスナーが兄貴と思えるパーソナリティは今後現れないのではないか?」という趣旨で書かせてもらったが、若いリスナーの視点から見れば、「年上のパーソナリティが減って、やっと同世代のしゃべり手が増えてきた」という意味になる。

実際に飲み会の席で一緒になった20代のリスナーからそういう意見を聞いたことがあったし、ツイッターやnoteでも同様の考えを目にしたこともある。それが強く印象に残っていた。

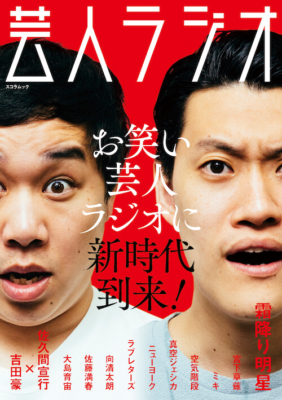

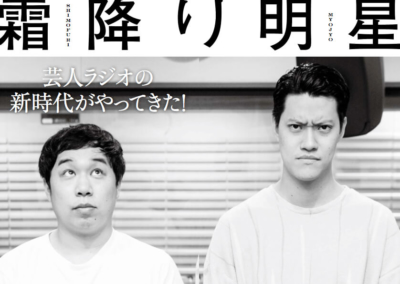

「お笑い第七世代」という概念は言葉ばかりがひとり歩きしている感があるが、ラジオにおいては本当に新時代がやってきているという実感がそもそも自分の中にあった。それを最も感じる番組が『霜降り明星のオールナイトニッポン0(ZERO)』だったから、自分なりに改めて考えてみて、コンセプトがガッチリとハマった感覚を持てたのだ。

そうなれば話が早い。方向性も放送局も違う若手パーソナリティの番組をピックアップすればいい。さらに、以前から頭にあって、半年前にツイッターで取材候補の意見を募ったことがあった「芸人とラジオの新しい関係性」という企画も、“新時代”というコンセプトに合致するだろうと取り込んだ。

「ニューヨークは『第七世代』にも、『芸人とラジオの新しい関係性』にも当てはまるんだよなあ」と考えていたところで、スマホアプリで若手芸人のラジオ番組を積極的に展開している『GERA』を取材することを思いつき、WEBラジオという括りをイメージして、ふたつのインタビューを並べることにした。

佐久間宣行の取材についても、「そもそも『芸人ラジオ』というタイトルなのに、テレビプロデューサーの番組を取材してもいいのか?」という根本的な疑問が頭をよぎったが、「いや、芸人が活躍するバラエティ番組のプロデューサーがその裏側を語り、芸人たちをゲストに呼んでトークするというスタイルは、ある意味、新しい芸人ラジオの形じゃないだろうか?」という半ば強引な論法で理由づけをしている。

論客として大島育宙をインタビューしたのは、「オファー中の取材が流れたらページが空いてしまう。どうしよう?」とひとりビビって泣きそうになっていたときに思いついたアイデアがあとあと活きたかたちだ。

関連記事

-

-

ケビンス×そいつどいつが考える「チョキピース」の最適ツッコミ? 東京はお笑いの全部の要素が混ざる

よしもと漫才劇場:PR -

「VTuberのママになりたい」現代美術家兼イラストレーターの廣瀬祥子が目指すアートの外に開かれた表現

廣瀬祥子(現代美術家)/ひろせ(イラストレーター):PR -

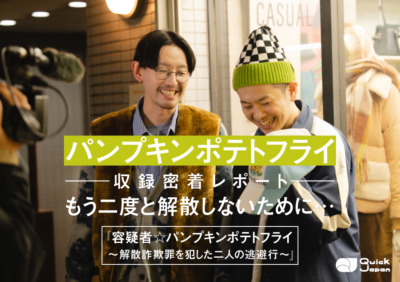

パンプキンポテトフライが初の冠ロケ番組で警察からの逃避行!?谷「AVみたいな設定やん」【『容疑者☆パンプキンポテトフライ』収録密着レポート】

『容疑者☆パンプキンポテトフライ』:PR -

『FNS歌謡祭』で示した“ライブアイドル”としての証明。実力の限界へ挑み続けた先にある、Devil ANTHEM.の現在地

Devil ANTHEM.:PR