東京大学総長を務め、仏文学者や小説家としても活躍し、そして「日本で一番著名な映画評論家」として知られる蓮實重彦。1936年生まれの彼が、2022年に完成させた初監督作が「ジョン・フォードと『投げること』完結編」(共同監督:三宅唱)だ。

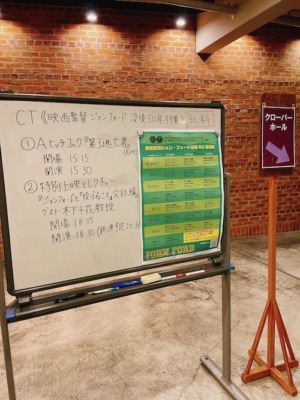

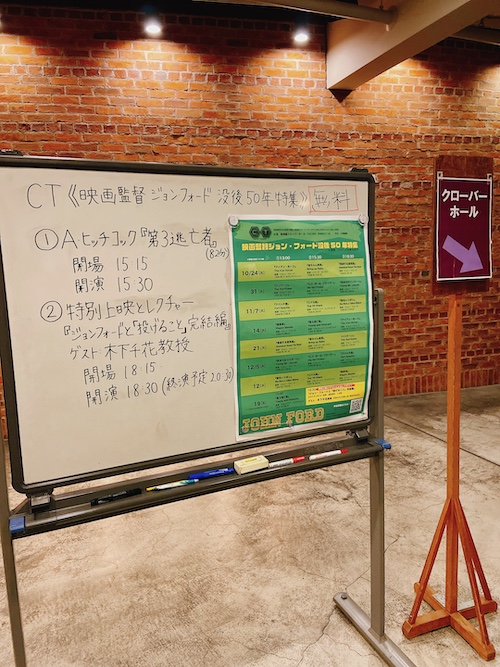

これまで限定的にしか上映されてこなかった同作が、2023年12月19日、同志社大学今出川キャンパスの『映画監督ジョン・フォード没後50年特集』で特別上映された。

この上映を現地で目にしたライターの相田冬二が、その特別な映画体験をレポートする。

目次

「日本で一番著名な映画評論家」としての蓮實重彦

蓮實重彦。彼をどのように紹介すればいいのだろうか。

ある人にとっては、1997年から2001年まで(つまり足かけ2世紀にわたって!)東京大学総長を務めた人物。ある人にとっては、2016年、『伯爵夫人』で三島由紀夫賞を受賞した小説家。また、ある人にとっては(東京大学文学部仏文科卒業であり、仏文学者であることからも)『「ボヴァリー夫人」論』の著者。肩書、という素っ気ない呼称にふさわしい情報を列挙するならば、こうした文言は無限に続けられることだろう。

しかし、これから書かれるのは、1985年に創刊された映画季刊誌『リュミエール』の編集長であり、1983年に刊行された『監督 小津安二郎』(筑摩書房)を執筆した「日本で一番著名な映画評論家」であることを認識している人、そして、蓮實重彦という固有名詞をまったく知らない人に向けられたものである。

映画評論家が映画を撮ることは珍しいことではない。2022年に逝去したジャン=リュック・ゴダールも、それより40年近く前に亡くなったフランソワ・トリュフォーにしても、映画批評から出発している。わが国にも、映画評論家が映画を監督した例はたくさんある。

しかし、あの蓮實重彦が、もし80代後半で初監督作品を手がけたとなれば、これは事件と言って過言ではない。仏文学者であり、文芸批評でも知られる彼が小説を執筆した事実に不思議はない。しかし、映画となれば話は別だ。短編の劇映画を構想していたことがある、という逸話は真偽は確かではないが、聞いたことがあった。しかし、一向に実現する気配はなく、そのこと自体を忘れつつあった。

2023年12月19日、蓮實重彦初監督作との邂逅

その映画の存在を知ったのは今年、2023年のことである。

「ジョン・フォードと『投げること』完結編」と題された60分の作品は、東京でごくごく小規模な上映がすでに2度なされていた。痛恨。

ところが、今度は京都で上映されるという。タイトルからは、ジョン・フォード作品の引用から成り立っていることが想像できる。上映権利関係から今後、いつ目にできるかわからない。この機は逃せない。

2023年12月19日。私はそのためだけに京都に赴いた。

主催は、同志社大学今出川校地学生支援課。会場は、同大学の寒梅館クローバーホール。10月から毎週火曜日に『映画監督ジョン・フォード没後50年特集』が行われており、そのフィナーレを飾る特別上映。入場は無料。木下千花教授(京都大学大学院 人間・環境学研究科)のアフタートークつき。

席数100ほどのクローバーホールは満席。まず、木下教授から簡潔な概要が告げられた。本作が、蓮實重彦と三宅唱の共同監督作品であること。映画美学校のための教材に近いものであること。よってゴダールが古今東西の映画(に限らないが)をサンプリング/カットアップ/リミックスした『ゴダールの映画史』(1988〜1998年)、あるいはMVのような流麗な作品ではないこと。そして、三宅監督は蓮實が2022年に上梓した『ジョン・フォード論』(文藝春秋)に従ってフォード作品を編集したのであろうこと。蓮實の教え子であり、弟子を自認する木下教授はそう述べた。

おそらくだが、会場に集った半数以上はジョン・フォード狂というよりは、蓮實の監督作品を目撃しに来ていたはずであり、この簡素で最低限のインフォメーションは有効だっただろう。なぜなら、観客の多くは、蓮實がジョン・フォードをいかに編集しているかをあれこれ想像していたと思われるからで、その可能性のひとつとして『ゴダールの映画史』という方法論が脳裏をよぎっていたに違いないからだ。

ゴダールという可能性を破棄した上で、木下教授はつけ加えた。引用されているフォード映画の部分はほとんど字幕がない。だが、英語を解さない者ほど画面に集中できるだろうし、それこそが蓮實の本意であろうと。

三宅唱の編集の呼吸&蓮實重彦の無邪気な何か

観客のよけいな邪念が振り払われ、映画の上映が始まった。それは、想像以上に簡潔な作品だった。そもそも邪念など挟む余地などないほど簡潔に、ジョン・フォード映画の断片がつながれていた。

題名は、ごく控えめな予告であり、この予告から一切逸脱しない禁欲的なまでの素っ気なさが、逆に豊饒な映画空間を編み上げていた。こんな映画は観たことがない。しかし、誰も観たことがない映画を撮る野心が根底にあるわけではない。また、野心が秘められているわけでもない。この映画のどこにも野心が見当たらないからこそ、私たちは呆気に取られながらスクリーンを見つめ続けた。

ジョン・フォードと『投げること』。フォード作品の中から「投げること」だけが抜き出され、一定の秩序を見出させない周到にして悠々とした筆致で紡がれていく。ナレーションもテロップもない。誰かが画面に登場し、フォード映画について語ることもない。蓮實がそうしたありきたりのドキュメンタリーなど撮るはずがない、そんな確信はあったが、いざ実現されてしまうと、いざ目の当たりにしてしまうと、やはり驚かざるを得ない。

かといって、軽妙洒脱に、音楽的快感に従って編集されているかといえばそんなこともない。この映画には作品を統制するための音楽など流れてはいない。つまり、恣意的なリズムや調子は介在しておらず、私たちは、あるときはごく短めのショットを目撃し、あるときは少し長めのシークエンスに立ち会うにすぎない。そして、それらの結合は、ほとんどルールを意識化させない。ただただ「投げること」だけが顕在化しているのだ。

では「投げること」とはなんだろう。強く投げられることも、軽く放り投げられることもある。ある物は谷底に沈んでいき、ある物はボイラーに投げ込まれる。忌々しいとばかりに捨てられることもあれば、ぽとりと落下することもある。目的や対象がある場合も、ない場合もある。人物の意識の発露に思えることもあれば、無意識がこぼれ落ちていると感じられることもある。モノクロームに、すっとカラーが入り込む。スクリーンサイズも変幻する。

しかし「投げること」だけが、そんなことはお構いなしに連なっていく。すべて「投げること」と名づけることは可能だが、すべて違った行為であり、そこで派生する情緒もまた異なり、感じ取ることができるテクスチャも有機的なズレを増幅させている。だから、一瞬たりとも退屈しない。

意外にも、ヒップホップにおけるマイクリレーを想起した。前述したとおり、映画は音楽的ではない。編集リズムや画面の調子がヒップホップ的なわけではない。そうではなく、まったく出自の違うラッパーが一堂に会し、マイクをリレーし、それぞれのラップを披露しているように思えたのだ。「投げること」がラップ。一致点はただそれだけで、それぞれのやり方はまるで異なっている。しかし、リレーされることで生まれる抽象的な反復がそこにはあり、この反復が、鈍くも楽天的なエモーションをかき立てる。

ことによると、これはヒップホップに造詣の深い三宅唱の編集の呼吸なのかもしれないと、薄っすら思う。しかし、そうしたささやかな気づきに、蓮實重彦その人のものとしか思えぬ無邪気な何かが襲いかかる。

関連記事

-

-

マヂカルラブリー×岡崎体育、自分を一番出せるキャパ「大勢の人を笑わす方法を知らない」【『DAIENKAI 2025』特別企画】

『DAIENKAI 2025』:PR -

ジュースごくごく倶楽部、対バンで見つけた自分たちのかっこいい音楽とボーカル阪本の成長【『DAIENKAI 2025』特別企画】

『DAIENKAI 2025』:PR