家庭円満のために「楽しくない仕事」に転職。親になって見つけた“新しいエンタメ”とは【#04後編/ぼくたち、親になる】

【連載「ぼくたち、親になる」】

子を持つ男親に、親になったことによる生活・自意識・人生観の変化を匿名で赤裸々に語ってもらう、独白形式のルポルタージュ。聞き手は、離婚男性の匿名インタビュー集『ぼくたちの離婚』(角川新書)の著者であり、自身にも一昨年子供が誕生したという稲田豊史氏。

どんな語りも遮らず、価値判断を排し、傾聴に徹し、男親たちの言葉からそのメンタリティを掘り下げ、そう発言させている「社会」のありようと分断の本質を考える。ここで明かされる「ものすごい本音」の数々は、けっして特別で極端な声ではない(かもしれない)。

▼本連載を通して描きたいこと:この匿名取材の果てには、何が待っているのか?

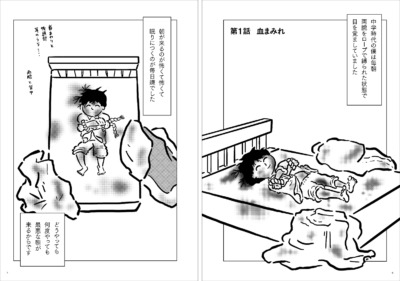

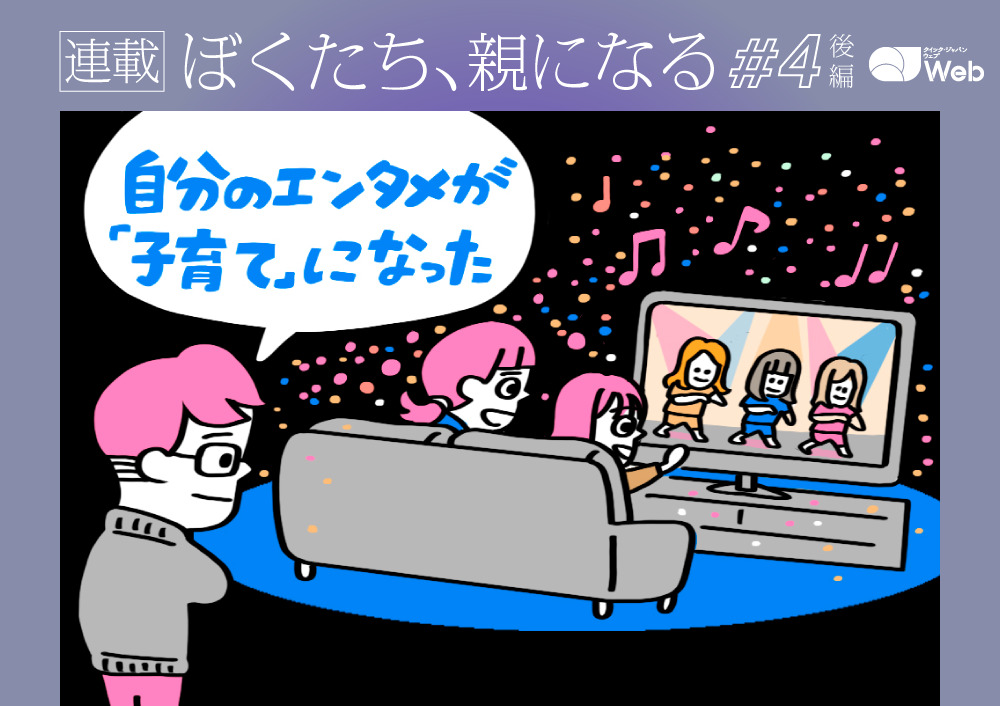

第4回は、20代のときに第一子を授かった男性。若いころから生粋の“文化系男子”だった彼は、子供の影響で『プリキュア』や嵐、K-POPの魅力を発見する。そして40代になり、昨今の日本のエンタメに思うことがあるという。

都内在住の三留淳二さん(仮名/42歳)には、妻・友里恵さん(仮名/45歳)との間に16歳と13歳の娘がいる。

子供たちが小さかったころの共働き育児は多忙を極め、趣味の映画や音楽からは遠ざかったが、娘たちの成長に合わせて触れた幼児番組や『プリキュア』、嵐やK-POPにハマることで、「新しいものに触れたい」という夫婦の文化系マインドは大いに満たされた。

若いころから清く正しい文化系だった三留さん。就職活動では映画会社、映像制作会社、音楽系の雑誌を擁する出版社などを受けたが、苦戦。

しかし、大学卒業後に知り合いのツテで潜り込んだ放送関連会社のアルバイト勤務を経て、1年後に映画宣伝会社に入社。その後は一貫して映像業界を渡り歩いていたが、あるとき突如、“家族のために”映像業界とはまったく関係のない仕事に転職した。

親になり家族を持った三留さんはなぜ、ある意味で「文化系男子のアイデンティティ」と言っても過言ではない映像業界での職を手放したのか?

※以下、三留さんの語り

今の仕事は楽しくない。だけど…

今の仕事は、エンタメとも映像コンテンツとも、ましてやサブカルとも一切関係のない、とある製造業の営業職です。

今の仕事が楽しいかといわれると、楽しくはありません。ではなぜ転職したのかといえば、映像業界で受けるストレスを家庭に持ち込みたくなかったからです。

映画宣伝会社のあとに映像制作会社やDVDメーカーなどを4社ほど経験しましたが、どの職場も本当にキリキリしていて、すごくストレスが溜まるんです。

人を楽しませる業界のはずなのに、めちゃくちゃストレスフル。お金が回っていない業界ですから貧乏暇なし。みんなイライラしてる。貧すれば鈍する、というやつです。

扱っているのが映画やドラマなどの映像エンタメですから、事あるごとに力のある俳優事務所にへいこらしなきゃいけない。しかも、へいこらしまくっている人が「できる人」扱いされる。もう本当にバカバカしかった。

僕の人生の基盤は、結婚以来ずっと「家庭円満」に置いています。だから離脱しました。5年前のことです。

映像業界から「降りた」理由

それ以外にも、映像業界に見切りをつけた理由があります。もう、全然冒険しないんですよ。あの業界って。

だって、今の日本で作られている映画とかドラマ、見てみてくださいよ。なんの新しさもないでしょう? 興収ランキングや視聴率ランキングを眺めても、今、この時代に作られる意義がある、時代を象徴するような日本映画やドラマが、いったいどれだけありますか?

明らかに予算だけの話じゃない。アメリカや韓国に負けて当然だと思います。

そんな思いが溜まりに溜まり、「ここで働きたいな」って会社がこの業界でひとつもなくなったんです。自分に採用されるほどの能力があるかどうかは別として、ですよ。

ストレスは溜まるし、おもしろくもない。だったらもう映像業界に未練はない。“カルチャー”は個人で楽しめばいいや。仕事として関わる必要ないなって。

若いころから、エンタメやカルチャーのほんの端っこでいいから仕事として関わりたくて、なんとか潜り込んだ世界でしたが、思い残すことはありませんでした。

たまに昔の同僚と会って話を聞きますけど、10年前とやってることが全然変わってない。あの業界には、なんら成長が見られません。自分はそんな業界内を長いことグルグルグルグル回ってたんだなあって、遠い目になります。

今の日本の映像作品は「なんら新しくない」

今でも一応、流行ってる作品は映画にしろ配信ドラマにしろマンガにしろJ-POPにしろ、なんとなくチェックするようにはしています。

でも、なんだろう、今すごく売れてるものって、時代に合わせようとしすぎてませんか? フィクションが現実を正確にトレースしすぎてる。

「僕の若いころは」なんて言ったら一発で老害認定であることはわかっていますが、それでも言わせてください。

僕が青春時代を過ごした90年代は、もっと“完全に新しいカルチャー”がすごい頻度で登場していたと思うんですよ。映画にしろ、マンガにしろ、アニメにしろ、ゲームにしろ。

現実をバカ正直にそのままトレースするんじゃなくて、まだ輪郭のついていない今の時代の気分みたいなものを、すごく高度に表現として昇華していました。『新世紀エヴァンゲリオン』なんて、最たるものでしょう。

僕が「なんの新しさもない」と感じる今の日本映画は、たしかに世間のニーズは汲んでるかもしれないし、現代社会で問題視されているトピックが行儀よく盛り込まれていたりはします。だけど、それってただの現実の追認でしょ? フィクションが現実に合わせてるだけ。

おもしろくないんですよ、全然。

時々、日本人監督が海外で賞を取る作品もありますけど、一部を除けば観てもなんら新しいとは思いません。日本映画の枠の中では新しいかもしれないけど、そんなの海外作品がとっくにやってることだったりする。

テーマ的にも手法的にも、何周も遅れてます。そんなこと、それなりに映画を観てる人だったらとっくにわかってますよね?

少し前に、Netflixで昨年そこそこヒットした日本の映画も観てみました。監督名が気になったので。もう、絶望的にセンスがなかったです。残酷シーンはただ過激なだけだし、変に韓国映画に感化されてるだけで、なんのオリジナリティもない。ただただ、新しくない。

日本の映像作品を追いかける必要性を、一切感じないんですよ、今。

社会が貧しいのだ

結局、今流行っている、あるいは資金が投下されるコンテンツには、「無駄がない」んだと思います。トレンドをきっちり入れる、世相を丁寧に反映する。だから一定数の共感と支持は得る。

だけど、遊びがない。寄り道がない。「意味わかんないけど、なにこれ?」みたいな要素を入れる余地がない。採算度外視がない。だからパッションがない。熱量を感じない。

それって、今の社会の貧しさそのものじゃないですか?

僕らが青春時代を謳歌していた90年代に比べると、経済的にも精神的にも、社会に余裕がなくなったんだと思います。あくまで僕の主観ですし、老害扱いされて全然いいんですけど、もう絶望的にメイド・イン・ジャパンの文化度が落ちてきてると思います。

子供ができ、親になり、加齢で自分の感性が衰えていることを差し引いても、それをものすごく感じるんです。驚くほど日本のエンタメに興味を持てなくなっている。だから娘とK-POPばかり楽しんでしまいます。

映像業界の仕事に未練がなくなったのも、若いころのように次々登場する新作や新曲をつぶさにチェックしたいと思わないのも、そんな「無駄なく設計されたもの」にがんばって時間と労力をかけなくてもいいじゃないか──と感じてしまっているからです。

「文化系的」であり続けることの意味

娘たちには、興味があることに決して妥協してほしくないと思っています。

今はなんでもかんでも最短で行こうとする時代じゃないですか。勉強にしろ趣味にしろ、無駄を排して必要なものだけを効率的にやる。映画も音楽も流行ってるものから順に観る、聴く。

でも、興味やこだわり、すごく好きなものがもしあるんだったら、たとえ非効率でも時間をかけてとことん突き詰めてほしいと思うし、娘たちがそれを突き詰められるだけの金銭的援助をする準備はあります。

だって、僕や友里恵が若いころそうでしたから。好きな映画や音楽を、それが将来なんの役に立つかなんて一切考えず、時間を湯水のごとく使ってきました。

それはすごく幸せなことだったし、今、家族で同じエンタメを楽しめているのも、僕と友里恵が昔からそういうふうに生きてきたからだと思うんです。

今って、学校でも職場でも、何かテーマがあって、議論する際に「30分で結論を出そう」とかするじゃないですか。

それはそれでいいけど、「3時間無駄話をしてたら、誰も想像してなかった、なんかすごく新しくておもしろいものに行き着いたね」ってほうが……なんか……よくないですか?

遠回りの一つひとつが、その人の糧になってるはずなんですよ。僕はクソみたいな映画もいっぱい観てきたけど、無駄だったとは思いません。娘たちにも、そういう生き方をしてほしいと思うんです。変な効率化なんて求めてほしくない。

効率や採算を一切考えないことや、予想もしなかった事態を楽しむスタンスって、すごく「文化系的」だと思うんですよ。子供を作って、それまで予想もしなかった幼児番組や『プリキュア』や嵐やK-POPに触れて、それを楽しむってことが、まさにそうでした。

もっといえば、子育て自体が予測不可能なことばかり。それ自体がエンタメじゃないですか。子育てって、あらゆる局面がすべて“新しい”でしょ?

若いころの僕は、たくさんの映画や音楽といったエンタメで自分を成長させてきましたが、子供ができてからは“子育て”というエンタメで自分を成長させてきたんだと思います。

だから、子育てによって自分の時間が減ることは、僕にとってはなんら自己犠牲ではないんです。自分にとってのエンタメが、「コンテンツ」から「子供」にシフトしたってだけであって。

若くして子供を持つということ

※以下、聞き手・稲田氏の取材後所感

話を聞けば聞くほど、三留さんがどれほど家族を愛し、どれほど人生に満足しているかが伝わってくる取材だった。

と同時に、文化系男子が年を取って家族を持ち、感性が鈍って「文化的最前線ではなくなった」際、その状況をどう納得し、受け入れ、自分の信条やアイデンティティに矛盾なくなじませるかという問題についての、ほとんど最適解であるとも感じた。

三留さんが「若くして子供を作った」ことは、非常に重要だ。前後編をざっと振り返れば、共働き激務の中で育児を乗り越えられたのは若くて体力があったからだし、他人との比較に苦しまなくて済んだのは、当時はスマホも、今ほど荒れたSNSで心が乱されることもなかったからだ。

子供たちに手がかからなくなった現在、三留さんはまだ42歳。子育てで遠ざかっていた過去の趣味時間を取り返す、あるいはこれから新しい何かにハマるだけの時間・気力・体力・感性は──10代や20代の全盛期には及ばないだろうが──まだまだ温存されている。この状況はある種の“勝ち組”といってよいのではないか。

三留さんが前編で口にした「右も左もわからない、若いうちに結婚していた昔の人は正しかった」にひと際強い説得力が帯びる。

余談だが、三留さん夫婦がハマった嵐のメンバー・二宮和也の主演ドラマ『フリーター、家を買う。』(2010)は、本連載「ぼくたち、親になる」のタイトル元ネタである。

フリーターが家を買う難易度と、コンテンツ大好きな文化系男子が親になる難易度。果たして、どちらが上なのだろうか?

関連記事

-

-

マヂカルラブリー×岡崎体育、自分を一番出せるキャパ「大勢の人を笑わす方法を知らない」【『DAIENKAI 2025』特別企画】

『DAIENKAI 2025』:PR -

ジュースごくごく倶楽部、対バンで見つけた自分たちのかっこいい音楽とボーカル阪本の成長【『DAIENKAI 2025』特別企画】

『DAIENKAI 2025』:PR