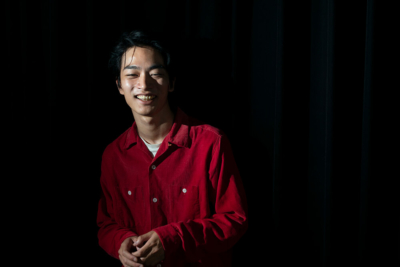

俳優自ら、広報活動を担って

『ワンダーウォール』のおもしろさは作品のおもしろさのみならず、スタッフや俳優が中心になって広報活動を行う自主制作作品のようなやり方にもある。ドラマの放送にあたり、須藤と渡辺は「近衛寮広報室」という名前で広報活動を始めた。

以前、渡辺あやのインタビューを行ったとき、須藤がふらりと現れた。渡辺の横で話を静かに聞いているので、つい彼にも話を振ってしまった。その後、ふたりの記事をネットに掲載すると、須藤はそれをそのまんま近衛寮広報室のサイトに出典なしでまるごと転載するという若気の至りを見せてくれた。すてきな記事だったからという無邪気さは責められない。でも思ったことを思ったようにやって、共演者の中崎が現場でハラハラしたという気持ちがすごくわかるエピソードであった。

また、ドラマのトークイベントのときは、まじめに作品や社会問題を語るあまり、お酒を飲み過ぎて(お酒を出すイベントだった)顔が赤くなって途中、トイレに立ったりするなど、業界ずれしていない感じが微笑ましくもあったが、顔が赤くて記事に使用する写真をどうしようとプロデューサーの寺岡に相談したら「モノクロにすればいいですよ」とあっさり言う。若い須藤は『ワンダーウォール』の仲間たちから懐広く受け止められて幸せだなと感じた。

寺岡に「須藤さんのいいところ、ちょっと困るところ(直したほうがいいと思うこと)などありますか」と聞くと、「ごめんなさい。うまく答えられそうにないです(苦笑)。困るところを直したら、いいところがなくなってしまうので……」と応えた。困るところも含めてその人なのだという考え方、これこそ『ワンダーウォール』なんだと思う。作った人たちは、ただ仕事で作ったり演じたりしていない。生き方と作品が溶け合っている。

やりたいことがないなら自分でやればいい

だが、すべての映画やドラマがそうだとは限らない。『ワンダーウォール』以降の須藤の仕事の中には、制作に対するスタンスの違うものもあれば、自身の演技もうまくいかないと思うものもあった。

「ラッキーパンチか全然ダメか、オール・オア・ナッシングなんですよ僕。『ワンダーウォール』は最大のラッキーパンチでした」と須藤は振り返る。演技がうまくいかなくて悔しい思いをしたのは“朝ドラ”こと連続テレビ小説『なつぞら』(19年)。ヒロインなつ(広瀬すず)の姉妹・夕見子(福地桃子)の恋人役でゲスト出演。それは60年代の革命と文化を表層的に愛しているやや脆弱な青年役だった。

「僕にも少なからず彼に似たところもあると感じました。そこが自分でもいやなところだから、それをもっと色濃く出せればよかったけれど、周囲が経験豊富な方々ばかりで、何もできなかった。悔しくて、次に出た大河ドラマ『いだてん〜東京オリムピック噺〜』の国旗研究科・吹浦忠正役ではリベンジしてやると思いました」

その結果は、自分らしくのびのびやれた。

世界は自分の理想とすることばかりではないともやもやしていた須藤に、渡辺は「やりたいことがないなら自分でやればいい」と焚きつけた。ちょうど、京都スペシャル『センス・オブ・ワンダー』(19年8月放送)という京都の古きよきものを紹介するドキュメンタリーを『ワンダーウォール』の前田の演出、渡辺の構成で作っていたころだ。その気になった須藤は、自分でプロットを書いて、渡辺にアドバイスをもらっては書き直し、共同脚本のような形になった。そのうち、監督も自分でやることになり、資金も自分で集め始める。その発表及び、メインキャストオーディション募集告知を『ワンダーウォール 劇場版』の公開前の3月に行った。

どう生きるか――須藤の探しているものが結実しそうなときが近づいてくる。2020年4月、『ワンダーウォール 劇場版』が公開されたら、作品に宿った想いがさらに広がる。その想いは寺岡いわく「心地のよい部屋にするとか、おいしいご飯を作るとか、自分たちの暮らしを快適にするための行動なのじゃないかと思います。居心地のよい場所に身を置きたいという気持ちや、居心地の悪い社会に対して自分ができることを考えるのは、素直なことですよね」。

ところがその行動はまったく予想をし得なかったコロナ禍という壁に阻まれた。