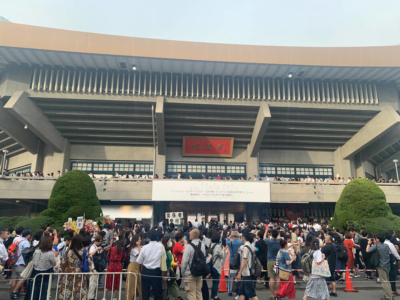

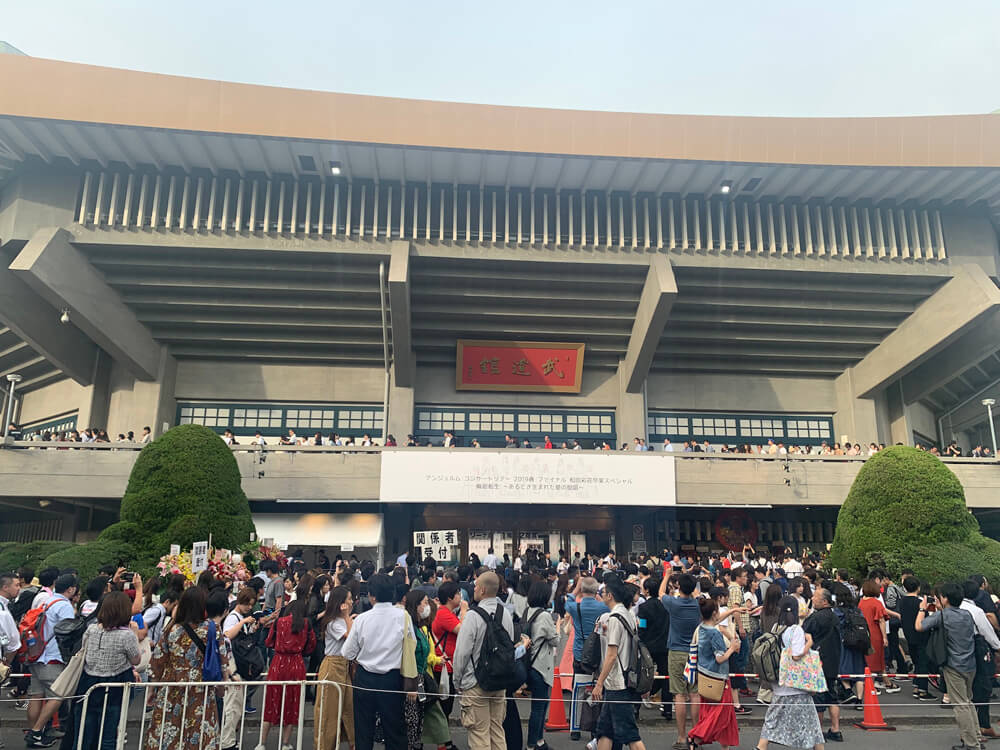

ほかのアイドルにはない「会場の一体感」はなぜ生まれるか?

ハロメンこそが主役としながらも、客席で“振りコピ”を楽しむのもハロヲタだ。手だけでほんのり振りコピをするヲタもいれば、体全体を使ってガンガンに踊るヲタもいる。そして、その振りコピの大きな特徴は、あくまでも“コピー”であって“ミラー”ではないということだ。

“コピー”とは左右の動きを含めダンスを忠実に再現することで、ステージ上のメンバーが右手を上げればファンも右手を上げる。一方“ミラー”とはメンバーと鏡合わせの形で踊ることをいう。

たとえば左右に手を振るダンスがあった場合、ハロヲタたちは“コピー”で踊るので、ステージ上と客席の動きは向かい合わせで互い違いになる。メンバーの動きに合わせるのではなく、ハロヲタたちもグループの一員であるかのように、まったく同じ動きで踊るのだ。

そして、“コピー”という暗黙のルールがあることによって客席の動きも統一される。すると会場の一体感が増し、コンサートはより盛り上がっていく。カラフルに輝くペンライトの動きがここまでキレイにそろう光景は、ほかのアイドルではあまり見られないだろう。「ハロプロのコンサートは観客席も含めて演出の一部だ」とはよく言われることだが、“コピー”で統一されているがゆえの結果でもある。

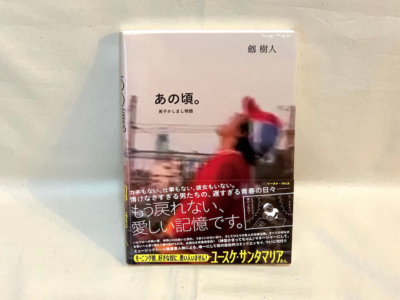

『あの頃。』はハロヲタを誠実に描いてくれるはず

ハロヲタには、いろいろなマナーがあって面倒くさいと感じる人もいるだろう。しかし、現場に行ってみると意外と自由でもある。最前列付近であってもいわゆる“地蔵”スタイルで見ているヲタもいるし、ペンライトを持たないヲタも少なくない。暗黙のルールがあるのは事実だが、それを絶対的ルールとして強要しているわけではないのだ。

もちろん、何をやってもいいということではないが、迷惑行為にならない限りは、自分なりに楽しめるのがハロプロ現場。そして、何よりハロメンのパフォーマンスがすばらしい! 暗黙のルールを知らなかったとしても、なんの問題もなく輝くハロメンに魅了されるばかりなのだ。

ここまで紹介したハロヲタの独自性というものは、あくまでも筆者の主観によるものだ。そこに明文化されたルールがあるわけではなく、100人のハロヲタがいれば、100パターンの楽しみ方がある。そして、その多様性を受け入れるのもまたハロプロなのだ。

映画『あの頃。』では当時の現場を再現することにこだわり、ハロプロやハロヲタを誠実に描いてくれるだろう。その姿に深く共感するハロヲタもいれば、同時に新たな発見をするハロヲタもいるはず。ハロプロの魅力、ハロヲタの独自性が、いかにしてスクリーン上で展開されるのか――。おしっぽグルグルで期待せずにはいられない!

関連記事

-

-

4年目の今、重荷だった「王子様」を堂々と名乗れる。Last Princeが語る、プリンスを背負う勇気と楽しさ

Last Prince:PR