21世紀の生活で考えなければいけないこと

──この映画では、Amazon倉庫やWALL DRUGのドーナッツチェーンのようなギグ労働(保証のないバイト仕事)が肯定的に描かれているとか、白人しか出てこないという批判もあるように、『ノマドランド』でもプレカリアート(生活不安定層)や最底辺層は無視されるのかな?

製作の事情ってこともあるだろうけど、たまたまそういう世界が表現されたということです。「公正」を気にするテレビじゃないから、バランスを取る必要はないじゃない? ファーンという人は、理念を生きる活動家ではない。彼女は日々の現実を必死で生きているわけで、動物を殺すから肉は食わないとか言って高価な有機野菜を食う余裕はない。

そういう現実を動かす組織や国家を糾弾する余裕がないからこそ、まずは自分の現実として引き受け、自分でできることをするのです。ただ、こういう生き方を利用する手合いはあるだろうね。そもそもリバタリアニズムを標榜する連中がそうだ。しかし、ファーンは「ノマドロジー」の御旗を掲げて、仲間を募っているわけではないです。

──情報テクノロジーが身体的な場所性を無化し、土地の所有よりも情報の流通、従って空間性よりも時間性へと生活と経済の重心が変化し、その上にコロナパンデミックによって、身体的な集合や接触という文化自体が変容を強いられている今の状況では、映画のファーンのように、車上生活者としてのノマドの生き方が最も「新しい」のかもしれないよね。

もし問題があるとすれば、ファーンのノマディズムは、依然として空間的な移動に執着してる点かな。ノマドは、定住しないからといって、空間を移動しなければならないというわけではない。そもそも車というものがもう古い。

今や、空間移動ではなく、時間「移動」です。電子生活者としてのノマド問題こそ、21世紀の生活で考えなければならない点でしょう。パンデミックではっきりしたように、今、ノマドであることを抑え込んでいるのは電子テクノロジーです。しかし、それを捨てればすむわけではなく、可能性はそのテクノロジーの中にしかないと思うな。

-

映画『ノマドランド』

2021年3月26日(金)全国公開

原題:Nomadland

原作:『ノマド:漂流する高齢労働者たち』(ジェシカ・ブルーダー/春秋社)

監督・脚本:クロエ・ジャオ

出演:フランシス・マクドーマンド、デヴィッド・ストラザーン、リンダ・メイ

配給:ウォルト・ディズニー・ジャパン

(c)2020 20th Century Studios. All rights reserved.関連リンク

関連記事

-

-

ケビンス×そいつどいつが考える「チョキピース」の最適ツッコミ? 東京はお笑いの全部の要素が混ざる

よしもと漫才劇場:PR -

「VTuberのママになりたい」現代美術家兼イラストレーターの廣瀬祥子が目指すアートの外に開かれた表現

廣瀬祥子(現代美術家)/ひろせ(イラストレーター):PR -

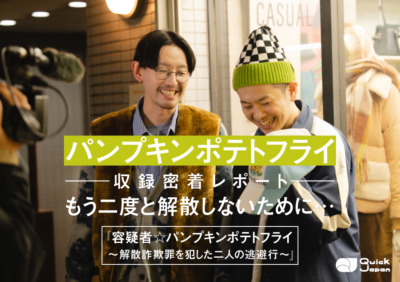

パンプキンポテトフライが初の冠ロケ番組で警察からの逃避行!?谷「AVみたいな設定やん」【『容疑者☆パンプキンポテトフライ』収録密着レポート】

『容疑者☆パンプキンポテトフライ』:PR -

『FNS歌謡祭』で示した“ライブアイドル”としての証明。実力の限界へ挑み続けた先にある、Devil ANTHEM.の現在地

Devil ANTHEM.:PR