湿度が高く秀逸な、DJ松永による解説

コロナ禍の東京で、著者はその後の自己の内面の変化を振り返りながら、再び新自由主義について思いを馳せる。3つの旅と現在とを総括して、資本主義や新自由主義のような外的な価値に生きる幸せを奪われないための隠しコマンドとして、人生で大切にすべきふたつのキーワードを掲げる。このふたつの言葉は「愛」「感謝」「努力」なんていう、普遍的だがどこか掴みどころのない美辞麗句とは違い、著者が旅の中でダイレクトに掴んだ感触が伝わる2語だった。ぜひ直接本文の中で触れてほしいので、ここでは記さないことにする。

それでも「それって具体的にどういうものなんだ」とまだ聞きたい読者には、著者の弟分とも言えるCreepy NutsのDJ松永氏による解説がそのままその2語の100%の具現化になっているので、ぜひそのような観点からも解説を読んでみてほしいと思う。松永氏本人も号泣しながら執筆したのではと思うような湿度だし、そういう私も冒頭2行ですでに泣いてしまった。

なぜただ生きているというだけでこんなにも心はつらく、そしてなぜ同じ思いの人に出会えたときに心はこんなに喜びにあふれるのだろう。わかるようでわからない長年の謎だ。

「これが自分だ」と確信できる、喜びに満ちた生き方を

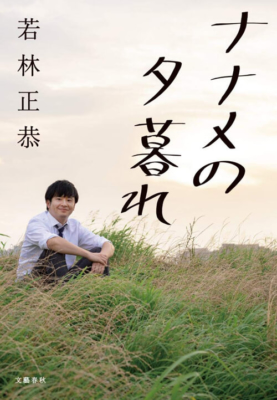

思春期からある種の人間を捉えて離さない「自分はなぜこうなのか」「自分はなぜこんなにも生きづらいのか」という過剰な自意識と苦しみは、優れた紀行文がそうであるように、外と内を繰り返しのぞき込んで自分だけの眼鏡を磨き抜くことでのみ解決され、他者や外界と本心でつながる力をもたらしてくれる。著者自身も「自分の欠落(仮)の構造を理解してから内面を覗き込む時間が減り、急激に他人への興味が湧くようになった」と記していて、自分を見つめつづけたことの結果が他者への興味へとつながる過程はとても共感できるものだった。

その一方で、この、あれこれ面倒くさく考えてしまう「生きづらい」グループの人間にとっては、大人になり「自分問題」が解決して中年となってからもなお「他者とどう生きていくか」「どんな内面で生きていきたいのか」という問題からは逃れられないのではないか。むしろここからが第2章という気がする。

面倒なことに悩み、ぐるぐるしながら自分らしく生きる中年のロールモデルはまだまだ少ない。最近、心理学者である河合隼雄の『中年危機』(朝日新聞出版/原書は『中年クライシス』)という本が文庫版で復刊された。いくつもの文学作品を例に挙げ、自我が確立したあとの中年世代に降りかかる人生の問題――たとえば浮気、子供との関係、老いへの不安、何かが足りないという空虚さ、などなど――を取り上げて解説しているのだが、河合氏の警告するとおり中年という季節が迷いやすく折れやすい危険なものであるならば、私たちはまだ見ぬ新しい時代の中年の生き方を探さなければならない。それも、安全で無難にやり過ごせる生き方などではなく、「これが自分だ」と強く確信できるような、手触りのある喜びに満ちた生き方を。

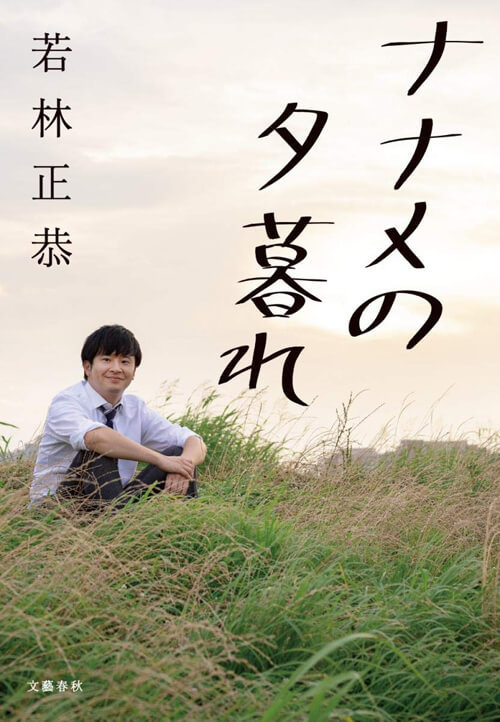

今作の旅行記に限らず、エッセイ本『社会人大学人見知り学部卒業見込』(KADOKAWA/メディアファクトリー)や山里亮太氏とのテレビ番組『たりないふたり』(日本テレビ)などで、かつてうまく生きられない苦しみを語り、同じつらさを抱えていた若者たちを勇気づけた若林正恭氏は、真摯さを貫いたゆえの変貌を遂げ、最新エッセイ集である『ナナメの夕暮れ』(文藝春秋)や『さよなら たりないふたり』以降の同シリーズでは、自己を確立した人間の次のステージのあり方を模索し、まだ誰にも語られていない場所へ足を踏み入れ、提示を始めている。

その道しるべはこれからも多くの中年・中年予備軍の足元を照らし、明るい方向へ導いてくれるのだろう。中年になっても冷笑や諦めの空気に取り込まれることなく、自分に嘘をつかずにアツく生きたいとあなたが願っているならば、ぜひ読んでみてほしい。