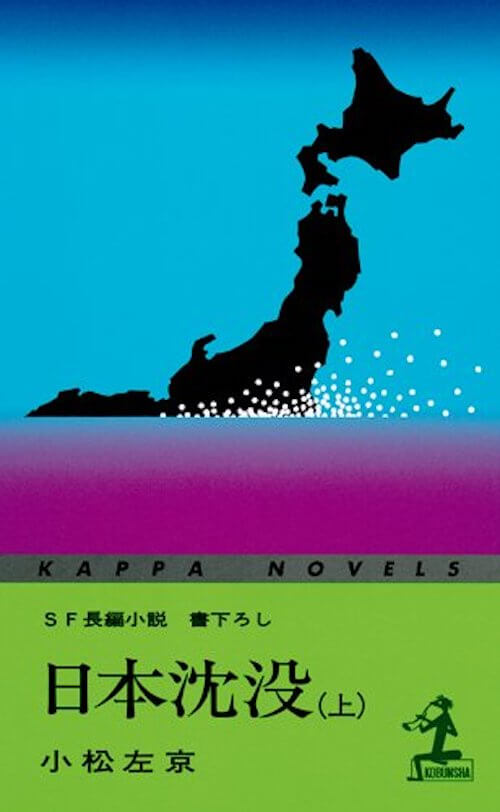

日本列島が沈む。1973年に刊行され、一大ベストセラーとなった衝撃SF大作『日本沈没』。アニメ化した『日本沈没2020』を観たアニメ評論家・藤津亮太は「問い」と「答え」として2作品を解き、日本の今立っている場所を確かめる。

重要な視線の低さ

小松左京の『日本沈没』は、「日本列島を失った日本人はどうなるか」という問いかけから書き始められた小説だ。だから同作を読むと「日本とは何か」「日本人とは何か」という問いかけと向かい合わざるを得ない。そして同作をアニメ化した最新作『日本沈没2020』は、映像化としてはかなり変化球だが、この点はしっかり受け継いでいる。

小説『日本沈没』は、日本が沈むという未曾有の事態について、科学的、政治的なシミュレーションも踏まえた上で書かれており、当然ながら物語の軸のひとつは政治に置かれている。エピソードを選ばなくてはならない映画化となると、この「政治」という軸はより目立つことになる。一定の世代以上は、1973年の映画版で丹波哲郎が、モーゼもかくやという演技を見せた、山本総理の存在感を思い出す人も多いだろう。必然的に、普通の市民は、災害に飲み込まれたり、助かろうとして無謀な行動を試みたりと、点景としてのみ描かれることになる。

だが改めて原作を手に取ると、点景に過ぎない人物も実に立体的に描かれていることがわかる。こういうキメの細かな積み重ねは小説ならではだ。

物語終盤に焦点が当てられるのは名もなき50歳の男。旧制中学のときに敗戦を迎え、戦後の発展と共に生きてきた――ということは小松左京と同年代である――この男は、現在、少し年下の妻と3人の子供と暮らしている。一般人の海外退避が始まったことで世間では不安と焦燥が高まり、食品流通も滞り始める。そんなとき、男の中には、敗戦直後の大勢の兄弟を抱えて飢えていたころの記憶が蘇る。ここまで来たのに、また“あのころ”に戻るのか、という絶望。

おれはもう五十だ……と、うなだれて、家のほうへ帰りながら彼は思った。……いいかげん疲れた。だが、おれは、まだがんばるぞ。おれは、あの子供たちの父親だ。あの妻の夫だ。おれは「男」だ、壮者だ。連中のために、退職金ひきあてに考えていた「晩年の暮らし」など……自分の暮らしなど、もう一度犠牲にしたって、やむを得ない。──どうせ、これまでだって、ろくにたのしむことも知らず、ろくな人生じゃなかった。……どうもおれたちは、悪い、損な生まれあわせだ、と、彼は思った。

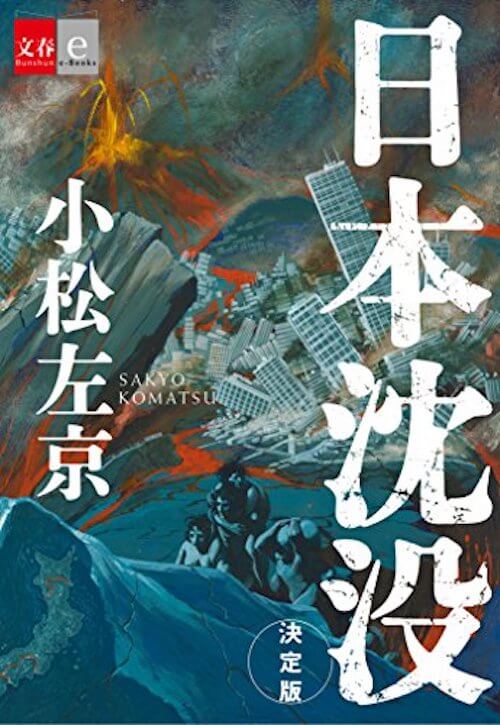

『日本沈没 決定版』小松左京/文藝春秋

(略)

五十になって、『人生やりなおし』だって、これはこれでしかたがあるまい、と、彼は気味悪くうなり、ゆれる夜の中を歩きながら思った。闇の中で見えなかったが、自分が年がいもなく、ゆがんだ、泣き笑いの表情を浮かべながら、涙を流しているのがわかった。

絶望しながらも、なんとか気持ちを持ち直そうとする初老の男。この視線の低さ。見逃されがちではあるが、この一般人の視線もまた『日本沈没』の重要な一部なのである。

関連記事

-

-

マヂカルラブリー×岡崎体育、自分を一番出せるキャパ「大勢の人を笑わす方法を知らない」【『DAIENKAI 2025』特別企画】

『DAIENKAI 2025』:PR -

ジュースごくごく倶楽部、対バンで見つけた自分たちのかっこいい音楽とボーカル阪本の成長【『DAIENKAI 2025』特別企画】

『DAIENKAI 2025』:PR