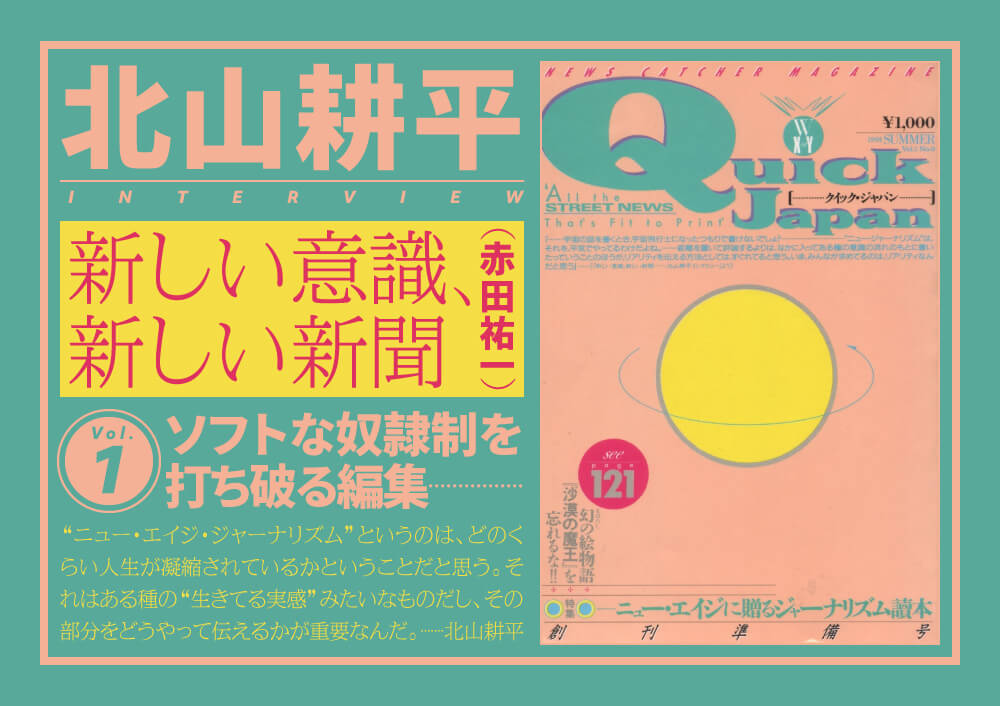

雑誌『クイック・ジャパン』は1994年10月、太田出版から創刊された(編集長・赤田祐一)。その前に、赤田が私費を投じて作ったパイロット版の創刊準備号(発行:飛鳥新社)が存在する。

『クイック・ジャパン』に、『クイック・ジャパン ウェブ』にもし魂があるとしたら、それは、創刊準備号に掲載された赤田による北山耕平インタビュー「新しい意識、新しい新聞」だ。2020年の今読むと、1993年当時よりさらに編集、出版、社会について切実さを持って迫ってくる。

『クイック・ジャパン』の創刊とは、1960年代のアメリカ西海岸で起こった、ロックを聴くことと同じように読むことのできるニュー・ジャーナリズムの精神を、1990年代の日本で展開する試みだった。

ニュー・ジャーナリズムとは何か。編集とは何か。

「キュレーション」的な考え方だけが「編集」なのか。編集とは近い将来滅びてしまう概念なのか。

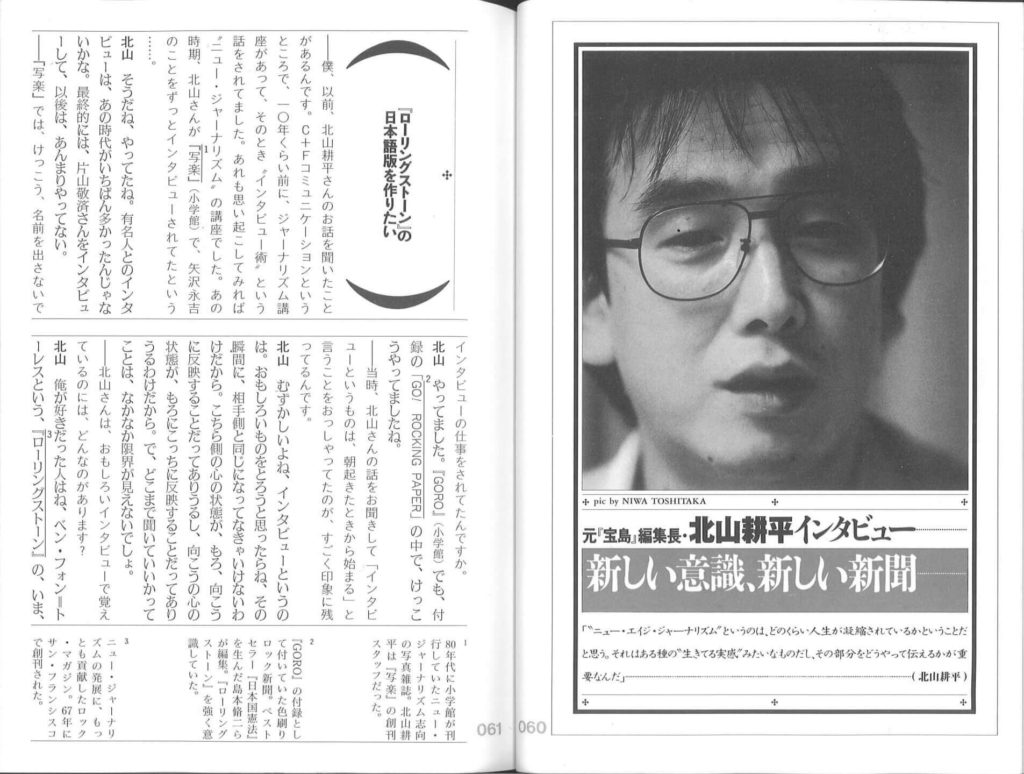

当時、多くの若者を虜にした雑誌『宝島』の編集長(1975年~1976年)であり、『自然のレッスン』など多数の著書、翻訳書を持つ北山耕平の言葉を通し、編集という行為について思考する歴史的なインタビューを、全5回にわたりお届けする。未来の編集者たちへ。(『QJWeb』森山裕之)

※本記事は、1993年8月1日に発行された『クイック・ジャパン』創刊準備号(Vol.1 No.0)掲載のインタビューを分割、転載したものです。

目次

新しい時代の“ジャーナリズム”聞きに行く

ほんとうの意味での“ニュージャーナリズム”および“ニューエイジ・ジャーナリズム”は、日本には、まだない。

僕たちが「まだない雑誌」を試行錯誤の上で作り出そうとしたとき、雑誌づくりのお手本になった雑誌が、1970年代の『宝島』だった。

『宝島』は僕にとって、最初の意識革命の雑誌だった。70年代の『宝島』のザラ紙の印刷の中に、僕は新しい物の見方や考え方を次々に発見した。

『宝島』は、何事かに目覚めるためのきっかけであり、そこでは目に見えない爆発が起こっていた。このような体験は、これまでなかった。そんな『宝島』を編集していたのが、伝説の編集者、北山耕平だ。

北山耕平は、あのホールデン・コールフィールドと同じ「声」で、僕たちに、何がほんとうのことで、何がそうでないのかを、伝えてくれた。北山耕平の関わった雑誌は、今も変わらない鋭さで、若い魂を持った連中の心を突いてくる。それは、今の雑誌が切らせてしまった精神(スピリット)そのものだ。

北山耕平という優れたジャーナリストの編集した雑誌に、僕は、“ニューエイジ・ジャーナリズム”の「声」を聞いた。日本のまだ見ぬ“ニューエイジ・ジャーナリズム”の歩みは、そのまま編集者・北山耕平の足跡でもあるのだ。

若者雑誌界のホールデン(『ライ麦畑でつかまえて』)は、今年(1993年)で、43歳になっていた。僕にとって、かつて若かった兄のようであり、信頼できる先輩編集者である北山耕平に、新しい時代のジャーナリズムについて、話を聞きに行った。

『ローリングストーン』の日本版が作りたい

──僕、以前、北山耕平さんのお話を聞いたことがあるんです。「C+Fコミュニケーション」というところで、10年くらい前に、ジャーナリズム講座があって、そのとき“インタビュー術”という話をされてました。あれも思い起こしてみれば“ニュー・ジャーナリズム”の講座でした。あの時期、北山さんが雑誌『写楽』(※)で、矢沢永吉のことをずっとインタビューされてたという……。

※『写楽』…1980年代に小学館が刊行していたニュー・ジャーナリズム志向の写真雑誌。北山耕平は『写楽』の創刊スタッフだった

北山 そうだね、やってたね。有名人とのインタビューは、あの時代が一番多かったんじゃないかな。最終的には、片山敬済(かたやま・たかずみ)さんをインタビューして、以後は、あんまりやってない。

──『写楽』では、けっこう、名前を出さないでインタビューの仕事をされてたんですか。

北山 やってました。雑誌『GORO』(小学館)でも、付録の「GO! ROCKING PAPER」の中で、けっこうやってましたね。

※『GORO』の付録として付いていた色彫りロック新聞。ベストセラー『日本国憲法』(1982年、小学館)を生んだ島本脩二らが編集。『ローリングストーン』を強く意識していた

──当時、北山さんの話をお聞きして「インタビューというものは、朝起きたときから始まる」と言うことをおっしゃってたのが、すごく印象に残ってるんです。

北山 難しいよね、インタビューというのは。おもしろいものをとろうと思ったらね。その瞬間に、相手側と同じになってなきゃいけないわけだから。こちら側の心の状態が、もろ、向こうに反映することだってあり得るし、向こうの心の状態が、もろにこっちに反映することだってあり得るわけだから。で、どこまで聞いていいかってことは、なかなか限界が見えないでしょ。

──北山さんは、おもしろいインタビューで覚えているのには、どんなのがあります?

北山 俺が好きだった人はね、ベン・フォン=トーレスという、『ローリングストーン』の、今、もう偉くなっちゃった人だけど。

※ニュー・ジャーナリズムの発展に、最も貢献したロック・マガジン。1967年にサン・フランシスコで創刊された

──ボブ・ディランも取材してる人ですね。

北山 そう、彼のインタビューは好きだった。ずっと好きだった。中国系アメリカ人なんだよね。上手だった、すごく上手だった。

──ディランとザ・バンドの復活全米ツアーをずっと追っかけてましたね。

北山 うん、ボブ・ディランとか、いわゆるロック・ジャーナリズムといわれるもののスタイルを確立した人だよね。あのスタイルで、たとえば『タイム』に原稿書いたりとか、そういうレベルにまでなっていっちゃった。だから『ローリングストーン』という雑誌が果たしたメディアに与えた影響というのは、大きかったと思うよ。ティム・ケイヒルというアウトドア専門のライターも『ローリングストーン』から出てるし、あと『アウトサイド』というアウトドア雑誌が『ローリングストーン』と同じスタッフで作られた時期があるよね。

そういう雑誌が自分に与えた影響ってやっぱり大きいと思うよ。一番読んでた雑誌が、そういう雑誌。あと、インタビューでおもしろかったのは、片岡義男さんが訳したジェリー・ガルシア(※)の本とかね。『自分の生き方をさがしている人のために』(1976年、草思社*1998年、新装版)。あれも『ローリングストーン』のインタビューの中のひとつだよね。

※サン・フランシスコ出身のサイケデリック・ロックバンド、グレイトフル・デッドのリーダー

それから、『レノン・リメンバーズ』だっけ? 『回想するジョン・レノン』(片岡義男訳、1974年、草思社*2001年、改訳決定版)とかいうタイトルになってる本があるよね。あれも『ローリングストーン』という雑誌に世話になった部分って、すごく大きいと思う。

──『ローリングストーン』は、当時、現役で読んでらしたんですか。

北山 そうです。『ローリングストーン』の日本語版を作りたいというのが、『ワンダーランド』(※)の始まりだからね。日本における『ローリングストーン』を、とにかく作ろうじゃないかというんで集まったのが『宝島』(※)の始まりみたいなもので。結局、版権がとれなくて、日本語版はできなかったんだけどね。3号目から、『宝島』というかたちでトライはしてみたんだけど。読者と一緒に成長する雑誌というのをやりたかったから。

※津野海太郎と平野甲賀が中心になって編集した日本初のニュースペーパー・マガジン。植草甚一責任編集の名のもとに、2号まで出た

※初期はペーパーバック・スタイルの雑誌で、「ロックンロールを子守唄に育ち、ビートルズで青春を迎えた緑色世代に贈る」というキャッチコピーが付けられていた

1970年代のあの当時はね、まだそれが可能な時代であったし、メディア自体が、今みたいに細分化されて、機械的に工場みたいなところで作るメディアには、なってなかったから。もうちょっと、大学のクラブ活動の延長みたいなかたちで、雑誌が作れてたから、生き物みたいな雑誌が作れるわけだよね。

北山耕平とフィル・スペクター

──僕なりに、ひとつ仮説を立ててきたんですけど、北山さんという人は、フィル・スペクター(※)に非常に近いんじゃないか、という気がするんです。自分がアレンジからプロデュースから、全部トータリティのある仕事をしちゃう。

※『ビー・マイ・ベイビー』などで有名なレコード・プロデューサー。ウォール・オブ・サウンド、または、スペクター・サウンドと呼ばれる独特の音づくりで知られる。天才であると同時に、とほうもなくエキセントリックな人物として伝説的に語られる

北山 そうですね。

──で、完璧主義者だと思うんですよ。

北山 そう……でもとんでもないところでヘマをやったりするけども、完全に向かおうという方向性だけはあるみたい。でも、それは、みんなあるもの。クリエイティブな仕事をしようと思えば、それがどうしても必要だろうと思うんだよね。

──北山さんの場合は、その強度みたいなものがすごく強いんです。僕が惹かれるのはその辺なんですよ。

北山 うーん……。

──完璧なんですよね。

北山 そうね、ある部分ね。

──いや、全部じゃないですか。法定文字から奥付のクレジットにいたるまで。

北山 何を読ませるかということも考えるし、どう見せるかということも同時に考えなきゃいけないし、そういう時代に生まれついてるわけだから、どちらの力もバランスとれてれば、強いものができるはずだよね。自分としては、そう思ってやってるわけだけどね。

──フィル・スペクターの伝記(『フィル・スペクター――蘇る伝説』(大瀧詠一監修、奥田祐士訳、1990年、白夜書房*2008年、増補改訂版)はご存知ですか。

北山 知ってる。厚い本。読みました。

──あれはすごい本ですね。フィル・スペクターという人は、モノラルの時代に「サージェント・ペパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブ・バンド」を作っちゃおうとした人みたいな感じがして、びっくりしました。

北山 変わった人だもんね。でも、ああいう人が必要なんじゃないの、やっぱり。ロックのクオリティをある程度高めたのも、ネーム・バリュー的には、ビートルズやディランほどではないにしても、ある種の次元に高めるのにものすごく有効性を持った人だよね。そういう人たちがいなければ、ロックはこういうかたちになっていかなかっただろうしあの時代の熱狂みたいなものは、なかったかもしれないね。

──スタジオでライブ録音盤を作っちゃうような、人工性の高い感じがするんです。拍手もシンセで作っちゃうみたいな感覚があって(笑)。僕は、北山さんが作る記事や単行本に、それに近いものを感じるんです。

北山 ほとんどマスターベーションみたいなもんじゃないですか(笑)。自己満足に近いものがあるから。でも、ある部分それでいいと思うの。そういう役割というものもやっぱり必要なんだろうと思うし、ほんとにそうやって見せてみないと影響与えられないでしょ。中途半端なものしか生まれないからね。雑誌がつらくなってきた理由はこれだよね。妥協しなきゃいけないんだよね、やっぱり、メジャーで作るとなると。

──広告とったりとか。

北山 そう、タイ・アップ記事作ったりとか。新製品を出さなきゃいけなかったりとか。そうすると、リアルじゃなくなっていく。それに対して編集のほうから文句言えないとかさ。「だったらおまえ、広告費の分、800万円稼いでこい」とか言われたりすると、それはそれで困っちゃうしね。

──そういう衝突は、なさらないんですか。

北山 衝突するとやめちゃうの。だって、それ以上やってもいいものできっこないってわかった時点で、そこから降りるしかないじゃない? つづければ、昔みたいに、みんな仲良くって、そういうかたちの人間関係作れるかもしれないけども、一度それやるとさ、とことんやんなきゃいけないじゃない?

で、自分としては、ある種の精神の持ってるプライドみたいなものは、持ってたいと思うし。ああいうのは一種の奴隷制、ソフトな奴隷制みたいなところが、どうしてもあるから。

──今の編集……。

北山 編集というか日本の産業自体の構造、国家自体のシステムがね。おとなしく言うこと聞くやつは可愛がってやるけど、跳ねあがり者は出てってもらわざるを得ないような環境ってあるでしょ。そしたらやっぱり、跳ねあがり者としては、出て行かざるを得ないじゃないですか。もともと、跳ねるために行ってたんだもの。

最初はそれは使えるんだけど、かたちができあがってきて、お客さんがついてくるにつれて、その部分は邪魔になるよね。そうすると、換骨奪胎して、文体だけが生き残って、どうでもいいようなことしゃべり始めるんだけど、その頃最初にそれをしゃべり始めた人間はそこにいないという状態が常でしょ。最近は、自分としては、そういう役割なんだろうなと思って。

たとえば『宝島』の「VOW!」というのは、もともとは、読者欄から始めたんだよね。Voice Of Wonderlandっていう。「VOW!」は最近は別のかたちになってきちゃったけど、あの頃付けた名前で残ってるのが結構あるんじゃないかな。『ポパイ』(※)の「POP・EYE(ポップアイ)」っていうのもそう。コラムをいっぱい集めたようなスタイルのものでさ。

※北山耕平は創刊時の『ポパイ』LA特派員として、アメリカから原稿を送っていた。初期の『ポパイ』は『宝島』の流れを汲んだ、アメリカ主義の雑誌だった。「フリスビーはコミュニケーションだ」と題したフリスビー特集など、忘れることのできない企画が多く、『ポパイ』こそが70年代の思想誌だった。

──北山さんは「ポパイ」とか『BE-PAL』(※)とか、雑誌の立ちあがりに関わることが多いようですが。

※小学館で現在も刊行しているアウトドア雑誌。北山耕平は創刊時のスタッフで、『サンシャイン・ペーパー』という雑誌内新聞を編集していた

北山 多いですね。立ちあがりから最初の2年間とか3年間ね。

──コンセプト・メーカーみたいな。

北山 一種のね。土台作り、文体作り。

──見本を見せないと、人はわからないですからね、現物がないと。

北山 そう、最初の見本を作る。一度作れば、それをうまく真似して作っていって完成していく人たちはいっぱいいるんだけど、最初、何もないところから「これ作りましょう」と言ったって、作って見せない限り誰も信用しないでしょ。それをいろんなとこでやらせてもらえたことに関しては、ありがたかったと思うよ。

文字によるオーディオ・ビジュアル

──1970年代の『宝島』は強烈で、ドラッグみたいな雑誌でした。“かぶれる”って言いますよね、影響受けるとか。ものすごく“かぶれ雑誌”だったんじゃないかって思うんですよ。

北山 そう。自分たちの言葉で自分たちのことをしゃべるっていうのが、当時、メディアの中にあんまりなかったからね。それのいわゆる先駆けというか。自分たちの意見をちゃんとしたスペースをとって表現するというのが、あまりなかったから。

一度その波長に、例えばJ-WAVEがいいという人がいっぱい出てくるように、そこに波長を合わせることができた人にとっては、そういう働きをしたんじゃないかな。ただ、合わせなかった人たちにとっては、またぜんぜん違う働きを……偏見や誤解を生んだ可能性もあるし。いろんな言葉についてね。

──北山耕平さんの文章にかぶれちゃう人も、いっぱいいたみたいですね。当時の読者欄なんか見ると、みんな北山さんの文体なんですよ。

北山 そうね。

──さかのぼればサリンジャーとか、原型はあるんでしょうけど。植草甚一(※)さんとか。『宝島』という雑誌は、ひとつの文体(キャラクター)を作ったんじゃないかと思うんです。

※物故した伝説のマガジン・ライター。『ワンダーランド』および『宝島』の責任編集長を務めていた。文章を口語体で、あたかも散歩をするように書くことを発明した。通称J・J氏。

北山 そうだね、それは言えてると思うよ。

──あと、文章をしゃべるように書くことができる、ということですね。

北山 重要だね。言文一致というのを押しすすめたという感じはしたけどね。ただ、ほんとにしゃべるように書くんじゃなくて、バランスをとって「頭の中で声が聞こえるように書く」というのが必要だという認識はあったからね。「読む」のじゃなくて「声が聞こえる」という。

──頭の中で声が聞こえる、ですか。

北山 そう。頭の中に絵が見える、頭の中に映画を見に行くみたいなもので、それがドラッグといえば、ドラッグ的な効果をもたらすものなんじゃないかな。

──映像的であり、音楽的であり。オーディオ・ビジュアルみたいな。

北山 そう。文字によるオーディオ・ビジュアル。それがたぶん可能だっていうことを、ある世代(※)以降の人には気づかせたと思う。ある世代以前の人にとっては煙(けむ)ったい存在だったかもしれないし、うるせえやつらだと思った人たちもいっぱいいるだろうし。

※第2次世界大戦後のベビー・ブームの中で育ってきたロック世代のこと。北山耕平によれば「テレビを頭のマッサージの道具として受けとめた最初の世代」で、「ひとつの地球を初めて全体として見る視点を獲得した最初の世代である」

たとえば、『ニュー・ミュージック・マガジン』(ミュージック・マガジン社)という雑誌には、俺なんか、名指しで非難されたこともあるし。

──ありましたね。あれは失礼な批判でしたね。

北山 でも、やっぱり権威というものが崩れていくときっていうのは、どうしてもああいうかたちで反応が出ざるを得ないし、本来であれば、国家という体制自体にも、ある種の恐怖感を植え付けるようなものであって欲しいと思ってた部分があるからね。そうじゃないと、先程言ったソフトな奴隷制みたいなものは打ち破れない。

それを打ち破るのが、たぶんロックン・ロールだったと思うんだ。牢屋の中にいてその人が自由だと思ってる限り、その人は絶対牢屋の中から出ようとしないから、ほんとの自由なんて知らせる必要がないって部分があるよね。日本なんか、それが特に傾向として、強いのだろうと思う。

つづき(第2回)はこちら

記事一覧:北山耕平インタビュー「新しい意識、新しい新聞」

【第1回】ソフトな奴隷制を打ち破る編集

【第2回】ロック雑誌の中に「声」を探していた

【第3回】自分たちの新聞を作ろう

【第4回】自分の頭で考えて、自分の目で見て、自分の手で書く

【第5回】ニュー・ジャーナリズムには人生が凝縮されている

-

北山耕平・著『ネイティブ・アメリカンとネイティブ・ジャパニーズ』

発行:太田出版 定価:本体1600円+税

「日本」および「日本人」という幻から目を覚まし、自らを「日本列島人」へと新たに位置づけし直すための、知識と知恵とトピックス。お求めやすいオンデマンド・ペーパーバック版で発売中。

https://www.amazon.co.jp/dp/4778302109/北山耕平(きたやま・こうへい)

1949年生まれ。立教大学卒業後、かつて片岡義男氏と遊び友達であったことから宝島社に入社。『宝島』第4代目編集長を経てフリーライター/エディターに。『ポパイ』『ホットドッグ・プレス』『写楽』『BE-PAL』『ART WORKS』『ゴッドマガジン』等の雑誌創刊に立ち会う。ベストセラーになった『日本国憲法』(1982年、小学館*2003年、軽装版)の企画編集に参加した。著書に『抱きしめたい』(1976年、大和書房)、『自然のレッスン』(1986年、角川書店*2001年、新装版、太田出版。2014年、ちくま文庫)、『ネイティブ・マインド』(1988年、地湧社*2013年、サンマーク文庫)、『ニューエイジ大曼荼羅』(1990年、徳間書店)、『ネイティブ・アメリカンとネイティブ・ジャパニーズ』(2007年、太田出版)、『雲のごとくリアルに』(2008年、ブルース・インターアクションズ)、『地球のレッスン』(2010年、太田出版*2016年、ちくま文庫)、訳書に『虹の戦士』(1991年、河出書房新社*1999年、改定版、太田出版。2017年、定本・最終決定版、太田出版)、『ローリング・サンダー』(ダグ・ボイド、1991年、平河出版社)、『時の輪』(カルロス・カスタネダ、2002年、太田出版)、『自然の教科書』(スタン・パディラ、2003年、マーブルトロン)、『月に映すあなたの一日』(2011年、マーブルトロン)等がある。

-

雑誌『スペクテイター』最新号(vol.46)特集「秋山道男 編集の発明家」

発行:エディトリアル・デパートメント 発売:幻冬舎 定価:本体1000円+税

spectatorweb.com『クイック・ジャパン』創刊編集長であり、本記事の執筆者である赤田祐一が編集を務める雑誌『スペクテイター』最新号、特集「秋山道男 編集の発明家」発売中。

「若い時代というのは、自分を圧倒するものが目の前に出現すると、無条件で心酔したり、神格化してしまうようなところがある」

赤田が、北山耕平と共に心酔した編集者のひとりであるスーパーエディター・秋山道男の総力特集。

「あらゆるクリエイティブはエディトリアルだもんね」