6月から上演されていた野田秀樹が率いるNODA・MAPの第26回公演『兎、波を走る』が、8月27日に福岡・博多座の公演で千秋楽を迎えた。

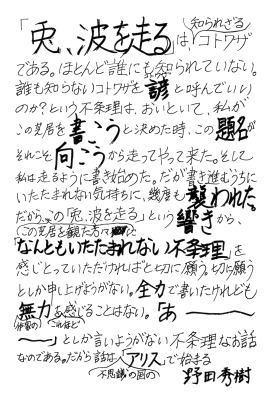

野田秀樹は本公演が始まる前に、「『なんともいたたまれない不条理』を感じとっていただければと切に願う」という直筆メッセージを寄せていた。

そして、東京公演で『兎、波を走る』を観劇したライターの折田侑駿は、主演の高橋一生の演技に“フィクションとリアルをつなぐ”すごみを感じたという──。

※この記事は舞台『兎、波を走る』の結末までの内容を踏まえて書かれたものです。未見の方はご注意ください。

NODA・MAP新作のモチーフとは

ひとりの少女の目の前を、1羽の兎が時計を気にしながら駆け抜けていく──これはルイス・キャロルによる『不思議の国のアリス』の冒頭の光景だ。おそらく誰もが一度くらいは触れたことのある有名なシーンだろう。

時間を気にする兎だなんて、ひどく変わっている。あまりにも不条理だ。けれども世界中の数多の物語に触れてきた私たちは、こんな不条理さえ自然と受け入れてみせるだろう。そう、これはフィクションなのだから。

「兎」をタイトルに冠したNODA・MAPの新作である『兎、波を走る』にも冒頭から兎が登場する。そしておもむろに、そしておごそかに、そして何かを決意したように、彼はこう切り出す。

「不条理の果てにある海峡を、兎が走って渡った。その夜は満月。大きな船の舳先(へさき)が、波を蹴散らしては、数多白い兎に変わった。アリスのふる里から逃げていく船は、代わりに兎をふる里に向かって走らせた。僕はその兎の一羽。不条理の果てからアリスのふる里へ、取り返しのつかない渚の懐中時計を、お返しに上がりました」

あまりにも不条理だ。いくらフィクションとはいえ不条理が過ぎる。これが本作の最初のセリフ。いきなりやってきたこの「脱兎(高橋一生)」というキャラクターに、私たちはさっそく置いていかれる。言っている言葉の意味がまるでわからないのだから。

しかしながらこれが物語の終盤でリアル(=現実)に接続されたとき、言葉の一つひとつを反芻し、その重みに誰もが打ちのめされることだろう。『兎、波を走る』がモチーフにしているのは、私たちの目の前に横たわる現実の大きな問題である。

主眼が置かれているのは“娘を探す母の姿”

劇作家・野田秀樹の作品の特徴は、古今東西に存在する何かしらの物語の姿を借りて、現実に起きた問題を語るところにある。

近年の作品でいえば、『Q』: A Night At The Kabukiではあの『ロミオとジュリエット』と「源平合戦」をミックスした物語の姿を借りていて、『フェイクスピア』はタイトルから想像できるとおりウィリアム・シェイクスピアの諸作が恐山を舞台とした物語に散りばめられ、さらにはそこにサン=テグジュペリの『星の王子さま』も紛れ込んでいた。

今作『兎、波を走る』が姿を借りているのは冒頭のシーンからわかるように、やはりあの『不思議の国のアリス』である。ロープや鏡、布を用いたマジカルな演出によって、たびたび舞台上には“ワンダーランド”が出現する。

物語の筋を端的に記すと、「アリス(多部未華子)」が不思議の国に迷い込み、「アリスの母(松たか子)」が愛娘を探し回るというもの。本家の『不思議の国のアリス』と大きく異なるのは、“娘を探す母の姿”に主眼が置かれているということだ。兎はこの母娘の間を駆け回る存在である。

私たちの生きる現実世界でも、少年少女らが親元を離れて異世界に迷い込む状況が生まれている。この異世界とは、東京・歌舞伎町のTOHOシネマズ新宿そばのエリアである通称“トー横”のことであり、大阪・道頓堀のグリコの看板下あたりの“グリ下”のことであり、愛知・名古屋のドン・キホーテ栄本店横の“ドン横”のことである。

いずれもまだ幼い者を含めた若者たちが集う世界。なじみのない者からすればまさしく異世界だろう。さまざまな事情を抱えた少年少女がやってくるこれらの界隈に一歩でも足を踏み入れてみれば、やはりその異様さを感じずにはいられない。

ここではこの問題の根源にまでは言及しないが、アリスのように何かを追っているうちに思いがけず迷い込んでしまった者や、やむを得ず拠りどころとしている者が多いということは明記しておきたい。

界隈の外側からは、彼ら彼女らと家族の関係まではわからない。少年少女にとっては、ここで過ごす時間こそが大切なものなのかもしれない。が、時間とは巻き戻せないものだという真理を、私たち大人は痛いほど理解しているだろう。

アリスはどこへ?

アリスが迷い込むのは“トー横”でも“グリ下”でも“ドン横”でもない。彼女が足を踏み入れるのは、少年少女らによって生み出されたある種のユートピアなどではない。しかしここでは、異世界の存在は示唆するのに留めておこう。

アリスの視点でいえば彼女は確かに“迷い込んでいる”のだが、アリスの母の視点でいえば明らかな“失踪”だ。面影だけを残して、娘は母の前からすっかり消えてしまうのである。

現実世界の日本でも失踪する人はあとを絶たない。最寄りの交番へ行けば、行方不明者の捜索を呼びかける掲示物が常にある。私たちのよく知らないその人々は、どこに行ってしまったのか。おそらくほとんどの者がなんらかの事件に巻き込まれたのだろう。私たちはそのことをよく知らない。

これらの失踪事件のうち、原因を同一のものとする事件が非常に多く存在している。たとえばそれは1977年に、あるいは1978年などに頻発した。私たちはこのことを、いったいどれくらい知っているだろうか。私はそのほんのごく一部しか知らない。

『兎、波を走る』でアリスはある種のユートピアに迷い込むのではない。この母娘は数多ある事件のひとつとして、強引に引き裂かれるのだ。

あまりにも不条理。いくらフィクションとはいえ不条理が過ぎる。いや、実在の事件をモチーフにしているのだから、これはファンタジックな物語の姿を借りた、“現実の語り直し”である。

関連記事

-

-

マヂカルラブリー×岡崎体育、自分を一番出せるキャパ「大勢の人を笑わす方法を知らない」【『DAIENKAI 2025』特別企画】

『DAIENKAI 2025』:PR -

ジュースごくごく倶楽部、対バンで見つけた自分たちのかっこいい音楽とボーカル阪本の成長【『DAIENKAI 2025』特別企画】

『DAIENKAI 2025』:PR