野田秀樹率いるNODA・MAPの新作『フェイクスピア』が東京芸術劇場プレイハウスで上演中だ(5月24日〜7月11日。大阪公演は7月15日〜25日、新歌舞伎座にて)。

36年前のある“生のコトバ”が登場する本作を観終えたライターの折田侑駿氏は、虚構と現実の境界が揺らぐ感覚に陥ったという。野田秀樹が『フェイクスピア』で伝えたかったこととは──。

※この記事は舞台『フェイクスピア』の結末までの内容を踏まえて書かれたものです。未見の方はご注意ください。

目次

野田秀樹が“令和”に打ち出す2作目の新作

拍手をやめたくない。この腕が動かなくなるまで──。そんなふうに思える演劇に出会う機会は、そうめったにあることではない。観客が手を繰り返し打ち鳴らしている間、舞台上の役者たちはそれまで演じていた役を解き、本来の彼ら自身へと還っていく。それと時を同じくして、私たち観客も自分の現実(日常)へと還っていく準備をする。

しかし、野田秀樹率いるNODA・MAPの新作『フェイクスピア』のカーテンコールにおいて、私はそれが困難であった。自分の現実に戻る準備ができないのではない。むしろ本作は、観客を現実に還らせることに自覚的である。そういう構造のものとなっている。けれども私はこの舞台上に、虚構だけでなく、強烈な現実を垣間見た。つまりカーテンコール中、虚構と現実の境目がわからなくなっていたのかもしれない。

そんな『フェイクスピア』は、時代に、社会に、演劇で闘いを挑んできた野田が、前作『「Q」:A Night At The Kabuki』(2019年)につづいて“令和”の時代に打ち出した新作である。

2020年に入り、コロナ禍という未曾有の事態に日本も見舞われた。緊急事態宣言の発出に伴い劇場は閉鎖に追い込まれ、演劇界もまた苦境を強いられてきた事実は広く知られていることだろう。野田が芸術監督を務める東京芸術劇場も例外ではない。それまではだいたい年に1本のペースで作品を上演してきたNODA・MAPだが、昨年はこれがなかった。2020年は同館にとって記念すべき開館30周年でもあったのだから、多くの関係者ならびにファンが、やりきれない思いを抱えていたはずである。日常において、そしてこの時代において、「演劇」というものの意義を改めて考えさせられた年であった。

2020年版『赤鬼』から、2021年の『フェイクスピア』へ

2020年の3月1日、NODA・MAPの公式ホームページにて野田は、「意見書 公演中止で本当に良いのか」というステートメントを出した。演劇人はもちろん、多くの方の目に触れたのではないかと思う。その内容とは、コロナウイルス感染症対策による公演自粛の要請に対し、感染対策や観客の理解を得ることを前提とした上で上演をすべきではないか、というもの。これに多くの演劇人が「連帯」の意を表明した一方で、批判の声も上がっていた。

演劇をはじめとするエンタテインメントを「必要」とする人がいれば、「不要」とする人もいる。飲食店なども同じだろう。コロナ禍に入ってすでに1年以上。さまざまな場で軋轢や分断を目にし、耳にしてきた。賛同の声が上がれば、批判の声が上がるのも当然のことである。野田の言葉には、劇場の閉鎖は「演劇の死」へとつながる可能性もあり得ると書かれていた。

そんな野田が2020年に演劇作品を発表したのが7月のこと。自身の率いる「東京演劇道場」の道場生たちと作り上げた『赤鬼』である。1996年の初演以降、日本のみならず、イギリスやタイ、韓国で上演されてきた野田の代表作だ。

「偏見」「差別」「分断」などを描いた同作は、対話の欠如した物語世界を展開させ、それはまるで私たちの生きる現実を映し出しているようだった。これが東京芸術劇場再開後の1作目として、観客の前に現れたのだ。再演とはいえ、奇しくも現代を体現した作品だっただけに、次に野田が何を仕かけてくるか、気が気でなかったのは私だけではないはず。

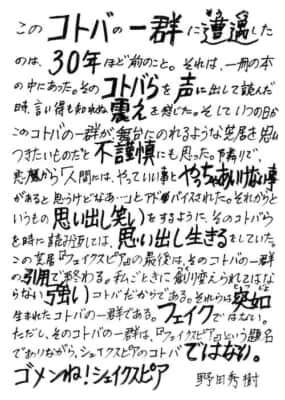

そしてNODA・MAPの最新作として誕生したのが、今作『フェイクスピア』だ。タイトルは予想できるとおり、偉大なる「ウィリアム・シェイクスピア」と「フェイク(まやかし)」を組み合わせた造語である。日本三大霊場のひとつである青森・恐山を舞台に、ここを訪れる者たちとイタコとの、「コトバ」にまつわる物語が展開する作品だ。

関連記事

-

-

マヂカルラブリー×岡崎体育、自分を一番出せるキャパ「大勢の人を笑わす方法を知らない」【『DAIENKAI 2025』特別企画】

『DAIENKAI 2025』:PR -

ジュースごくごく倶楽部、対バンで見つけた自分たちのかっこいい音楽とボーカル阪本の成長【『DAIENKAI 2025』特別企画】

『DAIENKAI 2025』:PR