父親役に実の父をキャスティングし、支配的な母親と息子の関係を描いた演劇『姿』。脚本・演出を手がけた池田亮は、アニメ『ウマ娘』やEテレ『天才てれびくんhello,』などの映像脚本も担うなど、多方面に活躍の幅を広げる注目の存在だ。過去に自身のいじめ体験をテーマに作品にしたこともある彼は、なぜ「母親」という存在に向き合おうと思ったのか。

ジェンダーや男性性のあり方をテーマに執筆をつづける清田隆之が、『姿』が生まれた背景を考える。

【関連】加害者に許可を取り、いじめ被害を“ほぼ実名”で演劇化──「ゆうめい」池田亮

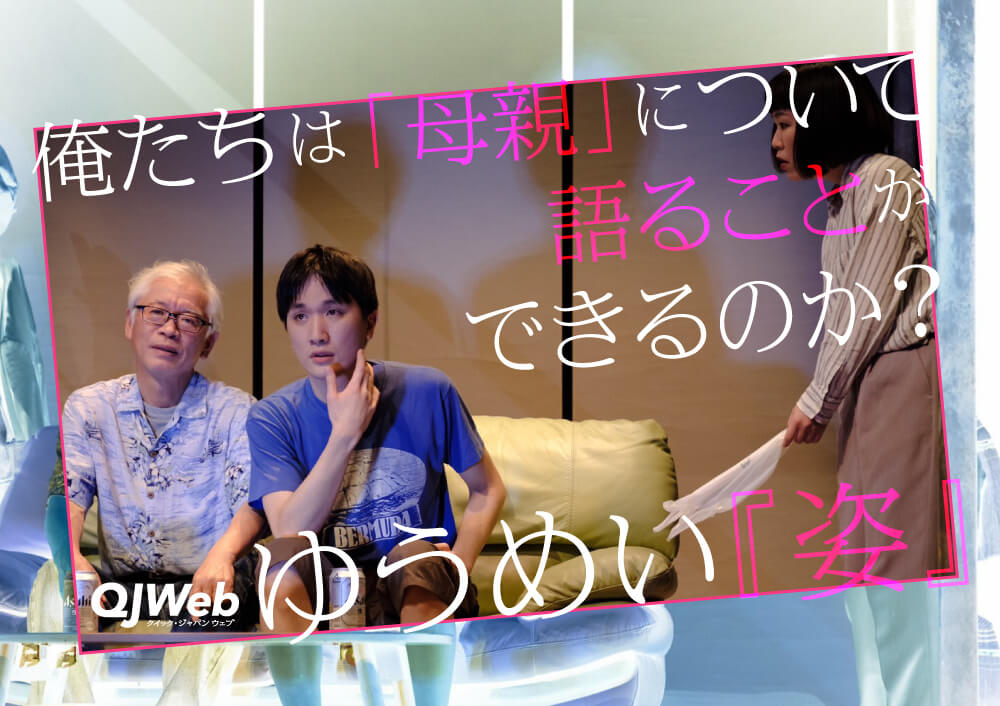

支配的な母親と息子の関係を描いたゆうめい『姿』

男性にとって母親との関係を言語化することはなかなかに難しい。たとえば社会学者の平山亮さんは、著書『介護する息子たち』(勁草書房)の中で「男性が息子としての自分に向き合うこと、そして、息子としての自分をオープンにすることは、男性としての経験のなかでも、ハードルの高い経験なのではないか」と指摘している。弱くて無力で「ケアされる存在」だった自分を直視することは“男らしさ”の規範とバッティングするような行為で、言いようのない語りづらさが正直ある。

私の母はいわゆる過干渉なタイプだった。子供のころはバブル景気の真っ盛りで、下町の商店街で電器屋を営んでいたわが家もその恩恵に預かっていた。その影響か「息子をお坊ちゃまに育てたい」という思いが強くあり、それをさまざまな形でこちらに押しつけてきた。

幼い私にやたらとラルフローレンの服を着せようとし、絵心がゼロの息子をなぜか下北沢にあった有名な絵画教室に通わせた。小4からは地元のスパルタ進学塾に入れられ、よくわからないまま私立の中学を目指すことになった。勉強しないと怒られ、ファミコンのコンセントを引き抜かれたり、部屋にあったマンガ本をビリビリに破られたりした。テストの点数が悪く、遊びにきている友達の前で平手打ちを食らったこともあった。

自己中心的で気性が激しく、自分の理想ばかり押しつけてきてこちらの気持ちなどまるで理解しようとしない。「うちのお母さんはけっこうやばい人なんだろうな……」と、当時は本気で思っていた。

今年5月に東京芸術劇場シアターイーストで上演された劇団ゆうめい『姿』は、横暴で支配的な母親とその息子の関係を描いた演劇作品だ。作・演出の池田亮さんが実体験をベースに戯曲を書き、父親の役を実の父である五島ケンノ介さんが務めるというスタイルで、虚構と現実が入り混じりながら物語は展開していく。

息子は劇団を主宰する傍ら、作家事務所に所属しながらアニメの脚本なども担当している。父親は仕事を引退し、第二の人生としてVTuber(バーチャルYouTuber)や俳優に挑戦している。一方の母親は区役所の職員として要職に就いており、オリンピック推進委員などにも携わっている。彼女は夫や息子をどこか下に見ており、「ちゃらんぽらん」「甘ちゃん」「みみっちい」などと矢継ぎ早に罵倒していく。

母 何もしてない、現場にもいない言葉だけ想像だけで言う奴が本当に嫌い、私は。高校までせっせと陸上やってたあんたの方が100倍ましだよ! あんたもね、よく分かんない話をね、趣味かなんだかお金稼げんのか分かんない舞台とかやってさ(笑う)、あんたこそよくわかんないお金たくさん使って誰に向けてやってんだかお金ちゃんと払ってんだかよくわかんないことやってきてそういう立場から私の仕事にとやかくゆうのは絶っっっ対に違うからな!?

ゆうめい『姿』より

なぜ母親は毎日あんなにも苛立っていたのか

母親の中には「ちゃんとした仕事/ちゃんとしていない仕事」という明確な区分があり、息子の仕事を頭ごなしに否定する。息子が「公共の劇場で公演をする」と言っても「道路ぐらいためになるものなのかそれは!!」と怒鳴り返す。

私も20代のころ、就職活動をせず大学のサークル仲間と出版系の制作会社を立ち上げ、いろんな雑誌から仕事を請け負いながら生計を立てていたのだが、母からはまったく理解されなかった。企業に就職しろだの公務員試験を受けろだの、同級生の○○君はどこそこで働いているだの、ちゃんと働いているとは見なしてもらえず、あれこれ言われて悔しい思いをしたことがある。そんな自分の過去とも重なる部分があり、観ていて胸が苦しくなるシーンだった。

先にも述べたが、『姿』は実話をベースにした作品だ。いや、「ベース」なんて甘いものではないかもしれない。ゆうめいの作風は“ドキュメンタリー演劇”と称されることも多いが、過去に中学時代のいじめ体験を作品化した『弟兄(おととい)』では加害者たちを全員実名で登場させるなど、実際にあった出来事をそのまま題材にしているレベルの生々しさが特徴だ。

だから母親の言葉も本当に言われたものなのではないかと類推されるが、そう考えるとここから、母親に対して怒りや悲しみをぶつける展開になっていくのかと思いきや……それとは少し異なる方向へ物語は進んでいく。なんと池田さんは、憎しみを抱いてもおかしくない相手である母親の過去を掘り下げ、その背景にあるものを探ろうと試みるのだ。

父親と母親が知り合ったのは大学生のときで、若き日の母は働きながら夜学に通い、美術予備校で絵の勉強もしていた。グループ展で若き日の父が彼女の描いた絵に惹かれたことが出会いのきっかけだった。ふたりはやがて交際に至るわけだが、その過程で同じ演劇サークルに属し、彼女が素敵な戯曲を書いていたことなどが明かされる。

若母 でも本当は公務員とかじゃなくて、仕方なくとかじゃなく

ゆうめい『姿』より

若父 うん

若母 なりたいものはあって

若父 おお、うん

若母 こういうやっぱり、物語書く仕事に就きたいよね。演劇でもいいし、絵もいいし、芸術がしたい

公務員として働く母は美術や演劇を忌み嫌っていたわけではなく、むしろバリバリの経験者だった。さらにそこから母の生い立ちや家庭環境へと話が広がり、芸術の道をやむなく断念した過去が示唆される。役所の仕事や家事育児で多忙を極め、どんどんストレスを溜めていく母。泥酔しては家族に当たり、突如つんく♂の追っかけになったかと思えば、病気を患って入院したりもする。その言葉の端々からは、今よりもっとジェンダー格差がひどかったであろう90年代の職場で女性として働くことのしんどさや、優しい夫ではあるものの家事育児の分担はおそらく妻に偏っていたであろうことなどが感じ取れる。

同じく『姿』に感動し、一緒に感想を語り合った写真家の植本一子さんは「私だったらここまで慮れない」と語っていた。植本さん自身も母親との関係に悩んできた過去があり、著書『かなわない』(タバブックス)や『家族最後の日』(太田出版)などでそのことを赤裸々に綴ってきた。

「私の親にも若い頃があって、めちゃくちゃきらめいていた時間もあったはず。感情の起伏が激しい人だけど、母にも母の事情があったであろうことは想像できる。私は本心を書いているし、これを読んだらお母さん傷つくかなとは思いつつ、これを書くことで私は前に進むんだという決意もあるけど、やっぱり許せないという気持ちが強くあって、母の過去などを掘り下げようとはなかなか思えない」という植本さんの言葉に、私もいたく共感した。

虐待とすら感じられるような扱いを受けてきた池田さんが、こうして母親の歴史を描き、その人となりを理解しようとするのはなぜなのだろうか。

関連記事

-

-

マヂカルラブリー×岡崎体育、自分を一番出せるキャパ「大勢の人を笑わす方法を知らない」【『DAIENKAI 2025』特別企画】

『DAIENKAI 2025』:PR -

ジュースごくごく倶楽部、対バンで見つけた自分たちのかっこいい音楽とボーカル阪本の成長【『DAIENKAI 2025』特別企画】

『DAIENKAI 2025』:PR