2019年に公開された『愛がなんだ』がロングランヒットを記録し、そのあとも『アイネクライネナハトムジーク』『mellow』『his』『あの頃。』と話題作を立てつづけに監督している今泉力哉。オール下北沢ロケで挑んだ彼の最新作『街の上で』が、新型コロナウイルスでの公開延期を乗り越え、いよいよ2021年4月9日に封切られた。

文筆家の佐々木敦は本作について、「この世界、この人生には、特別なことなど何もないのだし、それと同時に、特別でないことなど何もないのだ」と記した。

『街の上で』が私たちに教えてくれる、“ささやかな真理”とは──。

どの街でもあり得たしどの街でもよかった

若いころから下北沢という街が苦手だった。

いつもやたらと人が多くて、店はどこも混んでいてうるさく、そして少し歩くとなぜだかすぐに知り合いに会ってしまう。それだけ人気の街ということだし、そういうのが好きな人もいるとは思うが、自分はどうにも落ち着かない。もちろん昔はライブ、今は観劇で行くことは多いし、そもそも歩いて出られるぐらいの場所にずっと住んでいるのだけど、特に理由もなしにふと行きたいとか足繁く通いたいとか、ましてや住みたいと思ったことは、申し訳ないけど私にはない。

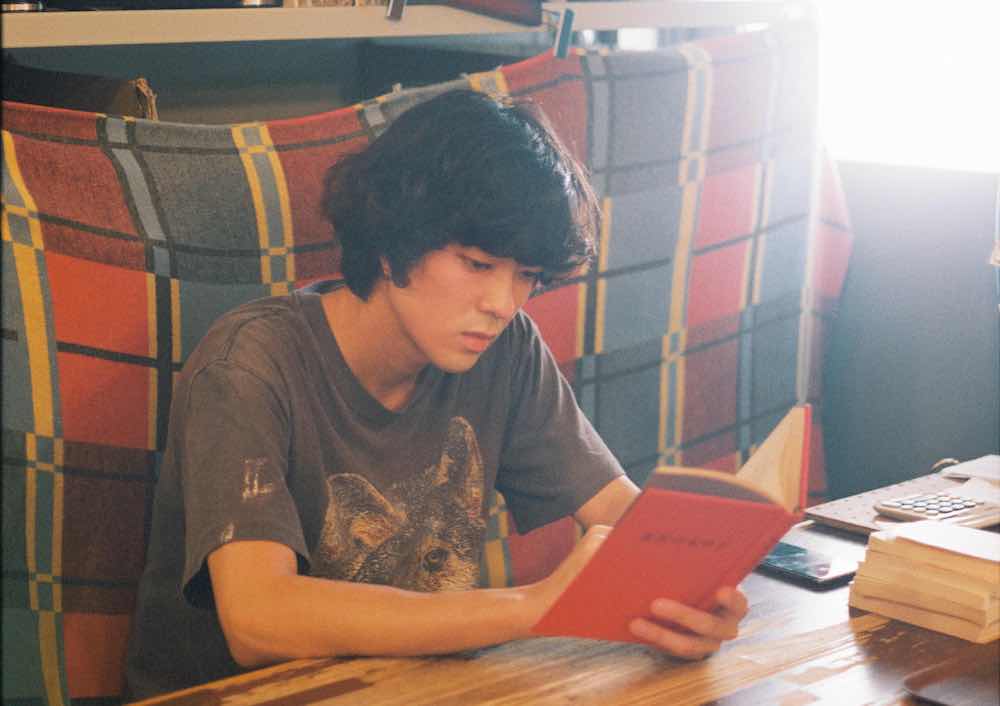

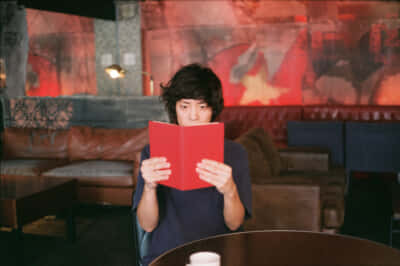

『街の上で』は、そんな私にとって近くて遠い下北沢を舞台とする映画である。私でも知っている芝居小屋やミニシアターや古書店やカフェなどなどが次々と出てきて、ひと言でいえばあの街に生息する若者たちの恋愛模様が描かれる。主人公は彼女に浮気された上に一方的に別れを告げられた、もうあまり若くはない古着屋の店員で、彼のダメっぷりや不器用さと、それと裏腹の純粋さや一途さをめぐって、複数のエピソードが交錯しつつ2時間10分ほどの物語が語られる。

まず言っておくべきことは、この映画がけっして「下北沢讃歌」にはなっていないということだろう。もちろん下北のさまざまな風景が明確な記名性のもとに描かれているし、魚喃キリコのマンガを読んで聖地巡礼に訪れた女の子の挿話もあったりするのだが、かといって下北がことさらに特別な場所として、すなわちほかのどことも違った個性と魅力を備えた街として神聖視されているわけではない。

むしろなんというかそれは、本当はどの街でもあり得たしどの街でもよかったのだが、たまたま下北沢になったかのように思えてくるのだ。いやもちろん下北「ならでは」感、下北「らしさ」は映画の隅々まで満ちているのだが、それでもなお、これはやはりいわゆる「街の映画」とは、もともとのやりたかったことがどうも別であるように私には思われる。では、その「やりたかったこと」とはなんなのか?