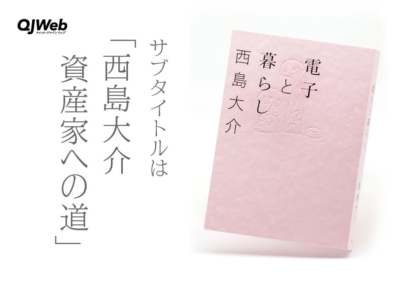

漫画家ビジネスの先行きを考えた、ユニークな「ビジネス書」

そのきっかけになったのが、イタリアの出版社からメールで届いた翻訳出版オファーだったという導入もおもしろい。僕は10年ほど前まで、日本漫画英訳プロダクション(スタジオ・プロテウス)の翻訳権取得交渉を手伝っていたのだが、たいていの漫画家が、海外版権に関しては出版社任せ。肝心の出版社のほうも、初版数千部程度の小さな企画では、ライツ事業部があまり身を入れてくれず、なかなか話が進まないことが多かった。

しかし、大手出版社にとってはほとんど意味のない金額でも、漫画家にとっては実働なしで(翻訳に許諾を与えるだけで)得られる金額だから、それなりにメリットは大きい。交渉の手間を惜しまず自分で契約をコントロールしようとする漫画家は、当然のことながら自作の「資産運用」にも積極的で、漫画家ビジネスの先行きをしっかり考えている。

今まであまりそういうタイプには見えなかった西島大介が、イタリアからの翻訳オファーをきっかけに、「自分の作品は資産である」「資産であるからには、きちんと運用すれば利益が出るのでは」と気づき、ゼロから手探りで環境を作っていくディテールがいちいちおもしろい。

さらに、文化庁の「メディア芸術クリエイター育成支援事業」に『世界の終わりの魔法使い』新三部作制作の企画を申請して助成金を分捕ったところ、申請が通ったのちに、自分に対する報酬には使えないことが判明。いったいどうすれば助成金を活かせるかと思案した挙げ句、紙版の同人誌刊行に行き着くという逆転も楽しい。

実際、電子書籍レーベルを抱えていても「電子の人」になったわけではなく、『世界の終わりの魔法使い』シリーズは完全版として「紙の本」で復活し、全6巻の予定で刊行中。

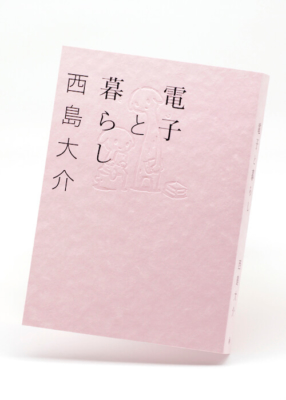

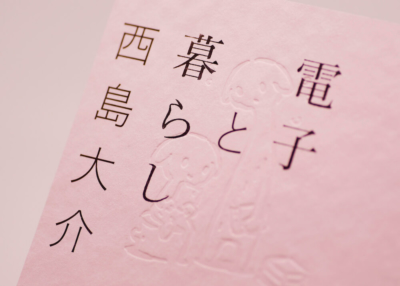

そもそもこの『電子と暮らし』自体、電子書籍ではなく「紙の本」として双子のライオン堂出版部から刊行されているのだが、いったいどうしてそんなことになったのか。そのいきさつは、書影をぱっと見ただけではわからない装幀の魅力も含めて、著者自身がnoteに書いているので、そちらを読んでいただくのが手っ取り早い。

ともあれ本書は、「西島大介・資産家への道」というサブタイトルをつけたくなる、大変ユニークな「ビジネス書」。本書をバイブルに、私も資産家への道に乗り出したい。

関連記事

-

-

ケビンス×そいつどいつが考える「チョキピース」の最適ツッコミ? 東京はお笑いの全部の要素が混ざる

よしもと漫才劇場:PR -

「VTuberのママになりたい」現代美術家兼イラストレーターの廣瀬祥子が目指すアートの外に開かれた表現

廣瀬祥子(現代美術家)/ひろせ(イラストレーター):PR -

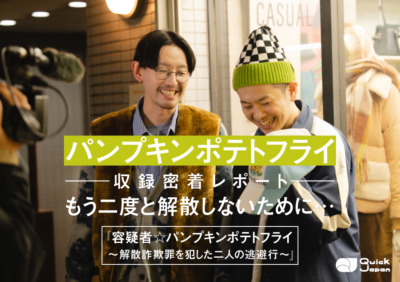

パンプキンポテトフライが初の冠ロケ番組で警察からの逃避行!?谷「AVみたいな設定やん」【『容疑者☆パンプキンポテトフライ』収録密着レポート】

『容疑者☆パンプキンポテトフライ』:PR -

『FNS歌謡祭』で示した“ライブアイドル”としての証明。実力の限界へ挑み続けた先にある、Devil ANTHEM.の現在地

Devil ANTHEM.:PR