12月から2月は自重を心がけ、冠婚葬祭になるべく出席しない

100年前のスペイン風邪と現在の新型コロナを単純に比較するのは難しい。当時、スペイン風邪はウイルスが原因ということはまだ知られていなかった。

今は100年前よりは格段に医学は進歩し、日本人の栄養状態、衛生観念も格段に向上している。

昔から、からだを冷やさず、疲れをためず、というのが風邪対策の基本だ。いっぽう冬になり、気温が下がり、空気が乾燥すれば、新型コロナの感染拡大の可能性も高まる。

100年前のスペイン風邪はインフルエンザである。収束するまでに3年かかった。新型コロナに関してもそのくらいの期間は覚悟しておいたほうがいいだろうが、ウイルスの類は他にも無数にある。新型コロナだけに気をとられ、それを「穢(けが)れ」のようにとらえるのは蒙昧といえる。

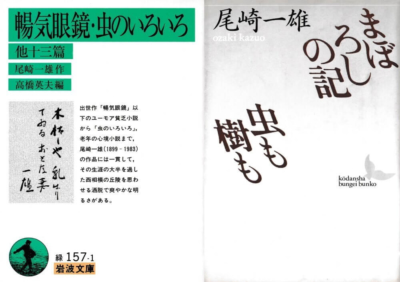

尾崎一雄の「美しい墓地からの眺め」(『暢気眼鏡・虫のいろいろ 他十三篇』岩波文庫)を読んでいたら、病気との立回りの「コツ」についてこんなふうに綴っている。

油断は禁物だが、気負けもいけない。土俵をあっちこっちと逃げ廻る、いなす、相手の力をまともに受けぬ工夫をし、水を入れてやろうと企らむ。何とか欺し欺し、相手ともつれ合いながらも定命というゴールまでもって行ってやろうとの肚だ。

「美しい墓地からの眺め」『暢気眼鏡・虫のいろいろ 他十三篇』尾崎一雄(岩波文庫)

スペイン風邪の流行のあと、尾崎一雄は震災と戦災を経験している。戦中、45歳のときに大病を患い、余命3年といわれたこともあった。そのころ「生存五カ年計画」を立て、「病も身のうち」と二人三脚のつもりで暮らした。

急がず、無理せず、マイペース——わたしが尾崎一雄の生き方に多くのことを学んだ。「欠礼長命」もそのひとつだ。

12月から2月のあいだは自重を心がけ、冠婚葬祭にはなるべく出席せず、義理を欠くことが健康の秘訣とよく語っていたそうだ。

一時期、酒を断っていた時期もあるが、60歳をすぎてから再び飲みはじめ、亡くなる直前までウイスキーをちびちび飲みながら、原稿を書いていた。

尾崎一雄が亡くなったのは1983年3月、83歳。夕食をすませた3時間後に絶命したという。

旧友の井伏鱒二はその追悼文で「お隣のご隠居としたら最良だろう」と尾崎一雄を偲んだ。

■荻原魚雷「半隠居遅報」は毎月1回更新予定です。

-

荻原魚雷『中年の本棚』(紀伊國屋書店)

気力・体力・好奇心の衰え、老いの徴候、板ばさみの人間関係、残り時間…人は誰でも初めて中年になる。この先、いったい何ができるのか―中年を生き延びるために。“中年の大先輩”と“新中年”に教えを乞う読書エッセイ。

関連リンク