子を持つ男親に、親になったことによる生活・自意識・人生観の変化を、匿名で赤裸々に独白してもらうルポルタージュ連載「ぼくたち、親になる」。聞き手は、離婚男性の匿名インタビュー集『ぼくたちの離婚』(角川新書)の著者であり、自身にも2歳の子供がいる稲田豊史氏。

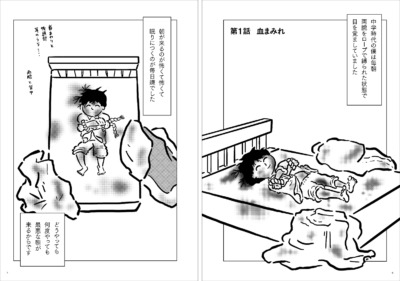

第7回は、再婚相手との間に子供を作った個人事業主の男性。中年期まで「子供なんて一切欲しいと思っていなかった」という彼の考えが変わったきっかけとは?

砂井修吾さん(仮名)には1歳(取材時点)のお子さんがいる。砂井さん自身の年齢は本人の希望で明かせないが、「人よりずっと遅く子供を授かった」というのが彼の認識だ。

砂井さんは自宅に事務所を構える個人事業主。勤めていた会社を十数年前に退職して起業し、現在に至る。業務の詳細は書けないが、本人の説明によれば「パソコン1台あればできる仕事だが、ライターではありません」

妻、愛子さん(仮名)とは2年半ほど前に結婚。結婚後すぐに妊活して子供を授かったが、砂井さん自身は人生のある時期、彼いわく「まあまあの中年期」まで、子供が欲しいと思ったことはなかったという。

砂井さんはなぜ、歳を重ねてから急に子供が欲しくなったのか。

※以下、砂井さんの語り

目次

ある夜、突然恐怖に襲われた

ずっと、子供なんて一切欲しいと思っていませんでした。仕事は順調だったし、大いに飲み、大いに語れる友達も多かったので。

30代後半のとき、同棲中の彼女がいました。お互い子作り願望がなかったこともあって結婚の話は特に出ず。ふたりとも「自分たちには子供がいない生活が合っている」のは明らかでしたし、特に彼女のほうは、「私が母親になるなんて絶対無理、あり得ない」などとよく口にしていました。

ところが、同棲を始めて2年くらい経ったある週末の夜に、ものすごく怖くなったんです。自分の、これからの人生が。

年齢的に、男性更年期障害かと思いました。うつを発症するケースもあると聞いていましたし、その少し前から肉体の衰えも自覚し始めていたので。とにかく、思い詰めました。

そこで考えました。自分はいったい何がそんなに怖いのかと。思いついたことを夜中じゅうスマホのメモに書きつけた結果、たどり着いたんです。自分が恐れているのは、「同一局面が永遠に続く地獄」であると。

同一局面が永遠に続く地獄

誤解してほしくないんですけど、彼女のことは大好きでした。共同生活は楽しかったし、お互い経済的にも精神的にも自立していて、ケンカもなく穏やかな関係だったと思います。夜の営みはほとんどなくなっていましたが、険悪だったわけじゃない。

でも、「この生活が、この状態のまま、死ぬまで続く」のが、ちょっと、つらいって思ったんですよ。いや、ちょっとどころじゃない。相当厳しいなって。

たとえばですよ、高級ホテルで出される朝ごはんの献立を想像してください。ふかふかのパン、カリカリのベーコン、半熟の目玉焼き、新鮮なサラダ、淹れたてのコーヒー。すごくいいですよね。だけど、これを毎日3食、この先40年間ずっと食べ続けることが「今から決まっていて、変えることができない」としたら、どうでしょう。気が重くなりませんか。

一時的に神経が参っていたのかもしれません。だけど、一度その恐怖が頭をもたげると、もう忘れることはできなくなりました。

このまま、この間取りの、このマンションで、この彼女と、あと30年だか40年だか、ずっと“同じ生活”が続いていくことには耐えられない。文字どおり気が狂いそうになりました。

“同じ生活”というのは、説明が必要ですよね。新しい趣味を持つとか、旅行に行くとか、引っ越すとか、思いきってまったく別の仕事を始めるとか、なんならパートナーを変えれば“同じ生活”から脱却できるのでは、という反論があるかもしれません。

でも、そういう次元の話じゃなかったんです。

ヒトとしての「ピーク」はもう過ぎている

あの晩、気づいたんです。僕はもう、人生の折り返し点を過ぎていると。

あと何年生きられるかという話ではなくて。人間として発揮できるパフォーマンスというか、何か新しいことを思いつく発想力というか、全能感や多幸感を謳歌できる生命力というか、そういうものが明らかに下り坂にある。いわゆる「人生におけるピーク」が明らかに過ぎていると悟りました。認めたくない事実でしたが。

これから先は、今まで蓄積してきたもの、重ねてきた経験の、いわば「投資の回収作業」が、人生における活動の中心になるんだろうなと。

生き物が、種としてのヒトが本来持っている能力値の飛躍的な伸びはもう頭打ちで、その衰えは、もはや過去の経験でカバーするしかない。仕事にたとえるなら、もう最前線部隊ではなく、「予想の範囲内」で事を進める管理ポジションに就いたようなもの。発想力や行動力ではなく、人脈や経験値で仕事をするフェイズに片足突っ込んだ、ということです。

仕事のことだけじゃない。仲のいい友人と飲みながら話していても、20代のころみたいに、腹を抱えて心の底から笑うことがなくなりました。我を忘れるほど愉快な気分になることも、数年なくなっていました。どこかに冷静な自分がいて、心が激しく揺さぶられないよう常に制御している感じ。

舌鋒(ぜっぽう)鋭い論客系の友人たちと話していても、「今、俺たち、世界の真実を言語化できたんじゃないか?」みたいな感覚は久しく味わえなくなっていました。きっと彼らも同じように感じていたはずです。

比較的盛り上がるのは、基本的に「過去の話」です。自分の過去の業績についての自慢話や苦労話、自虐話から笑いに落とすのは定番。世の事件やトレンドについても、過去との比較でしか話さなくなりました。

酒が回ってちょっと気を抜けば、すぐに世代論で価値観をひとくくりにしてしまう。お手軽でテンプレで予定調和。“未来”については、皮肉や厭世でお茶を濁すのみ。年を取ったということです。自分も、友人たちも。

僕の気が狂わないための、唯一の方法

彼女との関係性についても、同様です。彼女は僕の少し年下でしたが、僕よりも精神的には大人で、成熟していて、安定していて、自律的でした。

でも、友人だった時期から数えると、当時からして10年近くの付き合いになっていましたから、いい加減、パーソナリティの新たな一側面を発見したとか、新しい魅力や資質を掘り起こした、あるいは僕が掘り起こされた、みたいなこともなくなっていました。

いや、不満はなかったんです。すべてが平穏な生活ではありました。

でも、「自分の人生が自分で制御ができすぎていること」「この先、予想外の変化が起こる気がしないこと」を予感したとたん、心がものすごくつらくなってしまったんです。根本的なところでは変化のしようがない“この平穏さ”が、あと30年、40年続くのは耐えられないと、あの晩に突然思ってしまった。

「ほかの人はどうしてるんだろう」と心で問うた瞬間、答えが出ました。子供を作ればいいんだと。

子供というのは文字どおり、日々成長という名の変化をします。しかもどう育つかなんて、親は前もって予想が立てられない。毎日の生活はものすごく振り回される。仕事も趣味も、すべてが思いどおりにいかない。

それが苦痛だ、大変だ、という声は周囲の家庭持ちからたくさん聞いていましたが、それによって親側の人生にものすごい「うねり」が生まれる。翻弄される。予測不可能な変化が生じる。同一局面が永遠に続く人生の地獄から脱することができる。

それが僕の望みなんだと悟りました。「子供を育てる人生」にシフトする。それが僕の気を狂わせない唯一の方法であると。

自分が死んだら“途切れる”恐怖

もし、このまま子供のいない人生を送ったらどうなるか? 突き詰めてシミュレーションしてみると、新たに別の恐怖が襲ってきました。

「自分が死んだら“途切れる”」ってことです。このまま、自分が“次の時代につながる人”をこしらえないまま消え去ることの寂しさ、といいますか。

「砂井家」を途切れさせたくないとか、ご先祖に申し訳ないとか、そういう気持ちは微塵もありません。もっと根源的な、自分という存在が死によって消滅したらそこで“終わる”という当たり前の事実が、とてつもなく怖くなったんです。

同世代の友人にその悩みを話してみたことがありますが、あまりピンときていませんでした。第一声は「血族を絶やしたくないってこと?」でしたが、まったくそうじゃない。その後「帰属意識みたいなこと?」と解釈されたんですが、それも違う。

いろいろと言葉を尽くしましたが、いまいちうまく伝わらない。それでもっと卑近な体験談で説明しました。僕が10歳くらいのころ、同居していた祖父が亡くなったときのことです。僕は生まれて初めて、「間もなく命が絶える人」の病室に同席しました。

長らく入院生活を送っていた祖父が、もうそろそろという状況になったので、両親と姉、叔父一家とともに「最後のお別れ」を覚悟して病室に入りました。

記憶がおぼろげですが、弱りきった祖父は体中に管みたいなものを這わされていたと思います。家族も叔父夫婦もさめざめ泣いていて、祖父もまた、別の種類の涙を浮かべていました。もう、逝く覚悟ができていたんでしょう。

大人たちはひとりずつ順番に祖父の手を握り、「ウン、ウン」なんてボロ泣きしながら、祖父が絞り出す言葉にならない言葉にうなずいていました。意識が朦朧としかけていた祖父は、もはやまともにコミュニケーションが取れる状態ではありません。でも笑顔とは言わないまでも、すごく安らかな表情を浮かべていたように見えました。

病室を出ると、叔父に言われました。「修吾君、ありがとうな」。そのときはお礼の意味がわからなかったけど、今ならなんとなくわかります。

「自分がいなくなった世界に自分の子が参加し続ける」という救い

これ、単純に「血縁者たちに囲まれて看取られるのはいいもんだ」みたいな話で雑に処理してほしくないんですよ。親と折り合いの悪い子だってたくさんいるので。そうじゃなくて。

自分が死んでもこの世界は続いていくのは当たり前ですが、それってすごく酷なことだと思うんですよ。自分がもう「参加」できない世界が、自分が死んだところでなんの不都合も過不足もなく、この先も当たり前に続いていく。その事実を受け入れるのって、けっこう大変じゃないですか。

でも、自分の命がもうすぐ消えると悟ったとき、自分がいなくてもその後も続いていく世界に、自分の血を分けた存在が「参加」していることが確認できたら、わりと安らかに死ねるんじゃないかと思ったんです。

祖父の安らかな表情の理由は、それだったんじゃないかって。直近の未来を生きる子供たちはもちろん、さらにその先の未来を生きる孫までいるんですから。

子供や孫が病室で実際に看取ってなくてもいいし、究極、折り合いが悪くて疎遠であってもいい。そういう次元の話じゃない。

自分という存在の一部、それをDNAとか遺伝子とか、なんと呼んだっていいけど、自分が消滅したあとも別の生命体の一部として存在し続けるという事実が、そう信じられること自体が、衰えて消え去る自分をものすごく「救う」んだろうなと直感したんです。

「自分がいなくなった世界に参加を続ける別の生命体」が、パートナーではだめなんです。パートナーというのは「自分と同じ世代の他人」であって、どれだけ心が通っていたとしても、次の時代に自分の存在の一部を持ち越す存在にはなり得ない。仮にうんと年下のパートナーだったとしても、です。年齢の問題というよりは役割が違う。機能が違う。

たぶん、これが正解

こういう考え方って結局、大昔から俗に言われている「家族は大事」とか血縁のなんたるかみたいな話にすべて回収されるのかもしれませんが、僕にはわかりません。

ただ、僕はこの結論を誰からも教わらず、何かの教義に頼るでもなく、自力で達しました。ああ、たぶん、これが僕にとっての正解だって。

でも、同棲中の彼女には言えませんでした。何をどう説明すれば理解してもらえるかわからなかったし、説明の仕方を間違えれば、ものすごい不信感を抱かれるでしょう。そもそも彼女には子作り願望がない。だから、飲み込みました。

彼女とはその少しあとに別の理由で同棲を解消して別れ、僕は「子作り願望のある女性」と結婚しましたが、子供ができないまま離婚しました。離婚の理由は……ここでは勘弁してください。

だから、今いる子供は、再婚したふたり目の妻との間にできた子なんです。待望でした。

ただ僕は、予想外に大事なものを失ってしまいました。

後編は2月22日(木)夜、公開予定

【連載「ぼくたち、親になる」】

子を持つ男親に、親になったことによる生活・自意識・人生観の変化を匿名で赤裸々に語ってもらう、独白形式のルポルタージュ。どんな語りも遮らず、価値判断を排し、傾聴に徹し、男親たちの言葉にとことん向き合うことでそのメンタリティを掘り下げ、分断の本質を探る。ここで明かされる「ものすごい本音」の数々は、けっして特別で極端な声ではない(かもしれない)。

本連載を通して描きたいこと:この匿名取材の果てには、何が待っているのか?

関連記事

-

-

マヂカルラブリー×岡崎体育、自分を一番出せるキャパ「大勢の人を笑わす方法を知らない」【『DAIENKAI 2025』特別企画】

『DAIENKAI 2025』:PR -

ジュースごくごく倶楽部、対バンで見つけた自分たちのかっこいい音楽とボーカル阪本の成長【『DAIENKAI 2025』特別企画】

『DAIENKAI 2025』:PR