コロナ禍による緊急事態宣言下、“ただ「自分たちが作りたいものを作る」ことを唯一のルールとして”若手俳優・須藤蓮と脚本家・渡辺あやが映画を作った。

持続化給付金を持ち寄って作った映画『逆光』は閉塞感あふれるこの国の作品制作システムに風穴を開けようとする。東京中心の映画配給体制に抗い、まず舞台である広島から公開しようと考えた須藤。広島に滞在して宣伝活動をアーティスト・イン・レジデンススタイルで行い、その資金はクラウドファンディングで調達した。

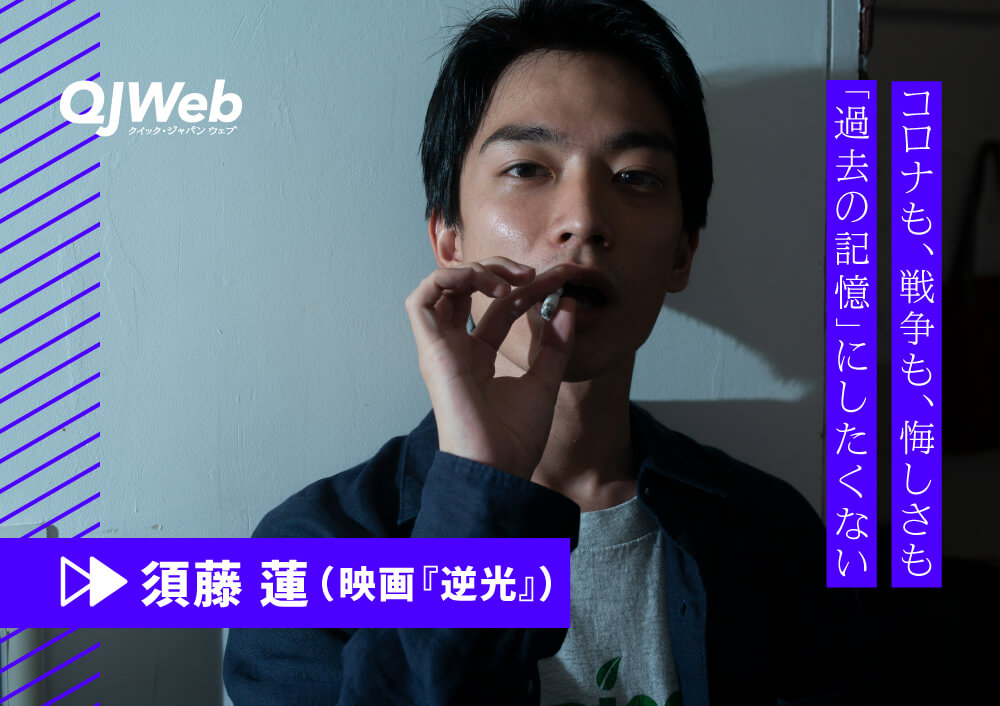

リヤカーでフリーコーヒーを振る舞いながら地元の人たちと触れ合い映画のチケットを販売する。そんなアナログでプリミティブなやり方で映画と人をつないでいく須藤蓮が初監督し、主演も務めた映画の中身も、時代に逆光ならぬ逆行しているかのようなところがあった。まるで何かに向けて挑発するかのように喫煙シーンもやたらと多い。

普通はやらなそうなことをあえて行う意欲と意図を須藤蓮にインタビュー。まず、なぜ新人俳優・須藤が才人・渡辺あやとタッグを組めるのか。その理由を説明してもらおう。

渡辺あや

映画『ジョゼと虎と魚たち』で脚本家デビューし注目され『メゾン・ド・ヒミコ』『天然コケッコー』など優れた脚本を次々書く。『火の魚』『その街のこども』でテレビドラマの脚本を書き、2011年、朝ドラこと連続テレビ小説『カーネーション』で朝ドラのクオリティを格上げする。近年は『ワンダーウォール』、『今ここにある危機とぼくの好感度について』(いずれもNHK)などが高い評価を得ている。寡作ながら優れた作品を生み出すことに定評がある。

須藤蓮

1996年、東京都生まれの24歳。 大学で法律を学びながらモデルや俳優の仕事を始める。渡辺あやが脚本を書いた京都発地域ドラマ『ワンダーウォール』(NHK)の主要キャストのひとりとして参加。ほかに深田晃司監督作『よこがお』、NHK朝ドラ『なつぞら』、大河ドラマ『いだてん』などに出演。 『逆光』では主演のみならず初監督を務める。

映画『逆光』

『逆光』の舞台は70年代の尾道、三島由紀夫にかぶれている青年・晃(須藤)が故郷・尾道に好きな先輩・吉岡(中崎敏)を連れて帰郷してくる。先輩に向けられた湿度を伴った晃の眼差しが物語を牽引する。コロナ禍、尾道と島根で10日間のロケを行った。

無名の新人俳優が実力派作家とタッグを組む

須藤 映画化もされたNHKのドラマ『ワンダーウォール』(2019年)で渡辺さんと知り合いました。渡辺さんが脚本で、僕は主要キャストのひとりでした。『逆光』で吉岡役を演じた中崎敏さんも出演者のひとりでした。『ワンダーウォール』は作り手が広報活動を行うという珍しい試みを行い、渡辺さんとはその活動を通してコミュニケーションを取るようになったんです。

『ワンダーウォール』は放送後、劇場版が公開されることにもなって、僕が中心になって広報活動にますます熱が入りました。YouTubeで僕がクレイアニメを撮って流したり、企画番組を作ったりして、渡辺さんはその都度、僕にアドバイスをくれました。

(参考:俳優・須藤蓮『ワンダーウォール』をめぐる2年間「時代に飲み込まれない」生き方)

その流れで、渡辺あやさんと共同で執筆していた『blue rondo』という作品の監督を僕が務めることになりました。出演者オーディションを行い、撮影に向けて動き出した2020年、コロナ禍が起こり、緊急事態宣言によって制作が延期されました。このまま何もしないでいるのが悔しくて、渡辺さんと何か別の作品をやりたいと考えて、『逆光』が生まれました。

まず、俳優と脚本家が作品の広報活動を中心に行うことが画期的である。そこから生まれた新企画。コロナ禍でも映画を作りたいと考えたところが前向きだし、喧騒の東京を離れ、東京中心の配給スタイルを行わないことも興味深い。そのトライの場として尾道を選んだ理由はなんだったのだろう。

緊急事態宣言下、東京を脱出して映画を作る

須藤 『ワンダーウォール 劇場版』の上映会で初めて尾道に行きました。そのとき「すげえいい街!」と思って、1泊の予定を2泊、3泊……と延長したんです。尾道にいると幸せな気持ちになるんですよ。時間の流れが違う気がして。僕の勝手なイメージですが、日差しの色がオレンジ色なんです。僕、オレンジが好きなんですよ(笑)。瀬戸内海の感じとか、風の生暖かい感じとかも好きです。

ただそのときはまだここで映画を撮るとは思っていなかったのですが、緊急事態宣言が出て、今、東京でまた別の作品を撮ることは絶対無理だから、東京を離れようと思ったときに尾道が浮かびました。コロナでけっこう落ち込んでいたから、五感が開かれる映画を作りたいですよねと渡辺さんとも話して、「尾道だったらおもしろいものが撮れるんじゃない?」と渡辺さんが提案してくれたんです。

そうしたら俄然、尾道に行きたくなって。コロナで、『ワンダーウォール』の公開イベントも中止になったことをはじめとして、予定していたことがことごとくできず、めっちゃ凹んでいたので、若い仲間たちを連れて、ハイエースに乗って、尾道の各所を回って撮影することを考えたら、超楽しそうと思って、その足でシナハン(シナリオハンティング)に向かいました。

大林宣彦監督に飲み込まれない

須藤 尾道で映画を撮ることになったら、地元の人たちに「大林さんに飲み込まれないように気をつけてください」と言われました。恐れを知らない言い方ですけれど、僕は今まで尾道を舞台にした映画とは全然違う映画を撮るんだというマインドを持って現場に入ったので、ちょっと悔しい気持ちになりましたし、さらにまったく違う尾道を切り取るぞと発奮しました。

今思えば、世代的にも大林監督の作品に詳しくなかった僕だからこそやれたことなのでしょうね。僕にとっての尾道は、小津安二郎監督の『東京物語』なんですよ。東京ってタイトルがついていながら、主人公の老夫婦は尾道に暮らしていて、息子夫婦に会いに東京に出てくるところから始まります。

『東京物語』の老夫婦は東京から見てよそ者で、僕は尾道から見てよそ者です。僕は緊急事態宣言下の東京から逃げて来たよそ者の視点で撮りました。だから尾道の人の思う尾道と全然違うものを切り取れたのだと思います。

そこに生まれて暮らした記憶に基づいたものでなく、丁寧にその土地の人と出会って深いつながりを作った上でもなく、浅瀬にある美しいところを切り取るようなやり方はその土地の方からしてみたら、乱暴な撮り方かもしれません。でもたとえば、ひと目惚れは見た目だったりしますよね。

第一印象の言葉にならない「好き」という気持ちを原動力にしたものは浅くも見えるけど実はものすごく純粋ではないだろうかと思うんです。そのぶん、でき上がった作品をまず広島から公開して、その宣伝活動のために7〜8月、尾道に滞在してやろうと考えました。たとえ50人でも、尾道の人とコミュニケーションを取りながら丁寧に伝えていく。それが自分にとって大事だし楽しいことなんです。

須藤は『ワンダーウォール』に出演したとき、ドラマの参考にした京都の学生寮で暮らす人たちとコミュニケーションを取り、「こういうことの中に学びがある」ことを知った。地方都市を舞台にした映画やドラマは多い。とはいえ、誰もが長い時間費やしてその土地になじんだ上で撮っていくようなことはなかなかできない。

須藤もまたそういう通りすがりの者ではあったが、彼のやり方はせめて作ったあと、その土地の人たちと作品を通してつながっていくこと。作品を対話のきっかけにすることのように見える。撮ったあと、東京に戻って関係が切れてしまうのではなく、その後もつながっていく試みは、『逆光』でも行われた。

須藤は『ワンダーウォール』で知り合った京大吉田寮の寮生たちに参加してもらったのだ。それは学生寮の生活の参考に話を聞いた寮生たちへの感謝と友情の印のようなものだった。

なぜ執拗に煙草を吸うシーンを撮ったのか?「過去の記憶になることがいやだった」

関連記事

-

-

マヂカルラブリー×岡崎体育、自分を一番出せるキャパ「大勢の人を笑わす方法を知らない」【『DAIENKAI 2025』特別企画】

『DAIENKAI 2025』:PR -

ジュースごくごく倶楽部、対バンで見つけた自分たちのかっこいい音楽とボーカル阪本の成長【『DAIENKAI 2025』特別企画】

『DAIENKAI 2025』:PR