作りものではない、だけど見事なシュートが決まる奇跡を見たい。

サッカーの試合なら見られるかもしれないけど、音楽ではどうだろう。それを実現できるのがフリースタイルだ。

そう話すのはいとうせいこう、そして『フリースタイルダンジョン』のオーガナイザー&メインMCを務めるZeebra。インターネットによって誰もが表現者になった今の時代に、フリースタイルはどんな存在になり得るのか。

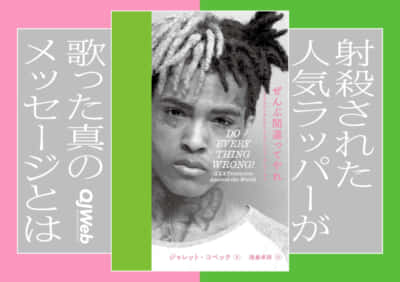

※本記事は、2016年7月7日に発売された『クイック・ジャパン』vol.126掲載の記事を転載したものです。

作りものではない奇跡が起きる瞬間を見るために

――以前、本誌で笑福亭鶴瓶さんと山下洋輔さんに「即興の醍醐味」というテーマで対談していただいたとき、終わらせ方が大切だという話になったんです。即興でもクライマックスがどこか把握して、どうやって終わりを迎えるか捉えられるのがプロだと。それはフリースタイルにも共通しますか。

Zeebra 締め方は一番大事かもしれません。8小節目、16小節目はパンチラインを乗せるべきところで、緩急でいうキュッと締める部分が絶対に必要になってくる。だからすごいいいこと言ってても、最後にいまいちだと……。

いとう 審査してると、そこで点数が変わるもんね。バトルがはじまった瞬間は、ゴールがなんとなく見えてる状態だと思うんだ。でも最後にビシッと決めることで、「最初からビジョンがあったのか!?」とみんなに思わせる。バトルだったら、もうそいつの勝ちですよ。それにこう踏んできてこう踏んできて、最後にこう踏むんだー!というのは異様なカタルシスがあるんだよ。リズムってそういうもんだから。

Zeebra 大体、4小節、8小節の組み合わせの集合体がラップになっているので、それが1小節や3小節で作っていくと気持ち悪いですしね。体感する気持ちよさのリズムというのは8だったりするから、そこの中にすべての起承転結がうまく盛り込まれていくと、もうドカンといきますよね。

いとう だからものすごく自由度の高い一方で、定型も強い。俳句だと字余りも字足らずも面白くて素晴らしいんだけど、5・7・5の枠は揺るぎないものがある。同じように、4と8の縛りとの戦いなんだよね、ラッパーは。あと即興の醍醐味ということでは、僕は笑いに取り組む際、昔は稽古したとおりにビシッとやるものって考えていたんだ。でも20年くらい前から、音楽でも小説でも、よりインプロビゼーションへ、その場感があるものを求めるようになっていったんだよ。

Zeebra なにがきっかけなんですか?

いとう それはスポーツがそうなっているから。サッカーで、「え? そんなパスあり?」と思わせるプレイってクリエイティブで興奮するじゃない。そういうスポーツを見てたら、決められた音楽を決まったようにやられても、それほど面白くはないんじゃないかと思って。作りものではない、だけど見事なシュートが決まる奇跡を見たい。それに今一番いい表現はなにかって言ったら、フリースタイルなんだと思う。

で、そのフリースタイルの技術が秀でた人に注目したとき、余計なことを削いで、削いで、見事に型の演技をしているのがライブなんだ、と気づいてもらうのが僕らにとっては望むべき状況なんだよね。

Zeebra そうなんです。ここ何年かはMCバトルブームなんですけど、その前はSALUだったりKOHHだったり、「こいつらの音源格好いいなー。みんなでプッシュしようぜ」という音源ゲームの空気が色濃かった。でもバトルも音源も、全部ひっくるめてヒップホップなんで、両軸を楽しんでもらえたら、さらに面白くなると思うんですよ。

『フリースタイルダンジョン』でフリースタイルに興味を覚えて韻を踏むことを理解したら、今度はその耳で音源を聞いて、「ああ、そういうことを言ってたんだ。面白い!」となっていく可能性は高いはずですから。どんどん派生した結果、両方のバランスがうまく取れると、今のバトルがただのブームで終わらず、これからプラスを育む土壌になっていく気がするんです。

江戸時代にもサイファーはあった

Zeebra せいこうさんは前から、昔からある日本の話芸とラップの比較をされてますよね。

いとう やっぱり言葉は幅が広くて面白いものを絶えず生んでるし、どの国でも言葉を持っている以上、語る欲望や文化はあるものだから。たまたま失っていたものを、僕らは音楽の力で取り戻しているんじゃないかって考えているんだ。たとえば出版文化に吸収されてなくなった雑排という言葉遊びが江戸時代にあって、それは大名から庶民まで、才能さえあればみんな同じところで句を読んでよかった。それってサイファーだよね。

Zeebra そうした知識が大事な一方で、ラップ好きな未成年は無理してそこを気にしなくてもいいんですよね。われわれの世代がそういった背景や文化を意識し、せいこうさんのような人が説明してくれれば、残っていくし広がっていくんで。

いとう そう。たとえば番組の審査では『源氏物語』の返歌を引き合いに出したけど、そこから「この歌をこう返したのか。これってフリースタイルだわ」って気づいたやつが、古典語をラップに使うようになったら、また面白い。そうやっていろんな人、いろんな文化がお互いに刺激し合って、また違う音楽がどんどんできてくるのが楽しみで、いい時代に生きてるなと思うよ。

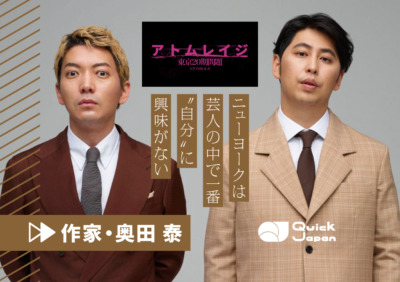

今、芸人もフリースタイルをやりたがっているもんね。お笑いで上に上がるには、ネタが面白いにはこしたことはないけど、その場その場でなにを言えるかという能力が必要で、まさにそれもフリースタイルじゃない。これから『フリースタイルダンジョン』のラッパーなんか、ばんばんタレントになっちゃうよ。芸人はそのことにあせって学ばなければいけないし、勝たなければいけない。

――でもラップという土俵にあがってきてもいいわけですよね。

いとう うん。極端な話、音楽を知らなくてもマイクさえ持てばどうにかなる。こんな強いものはないですよ。本当は政治家の演説もそうでなきゃいけないんだけど。

Zeebra 僕も渋谷の観光大使(2016年4月、渋谷区のナイトビジネス・カルチャーの整備・活性化を目的とする「ナイトアンバサダー」に就任)になって、アムステルダムのサミットに招かれたんです。最初、こんなスピーチをしてほしいと届いた原稿を見たら結構なボリュームで、行きの飛行機の中で覚えるのを諦めました(笑)。それで全部フリースタイルでやったら、盛り上がったという。結局、自分で理解してる言葉でしゃべることが大切なんですよね。『フリースタイルダンジョン』のスポンサーでもある藤田晋社長がビジネス書で紹介しながら、「他人から借りた言葉は、なにを言ってるのか耳に入ってこない。人を動かすのは自分の言葉」というようなことを書いていて、その通りだなと。渡された原稿は誰かが書いてるわけで、その人の言葉を使うよりも、自分の中で噛み砕いて身になった考えをちゃんと説明した方がいい。

――それを聞いて思ったのは、右寄りと左寄りの人が対立する時も、お互いに借り物の言葉で罵りあってる感じがしますね。

Zeebra あれはみんなで定型文を言い合ってるだけなんですよ。

いとう 本当はちゃんと一対一で話し合って、周りは周りで「いまはこっちが正しい」「でもよく考えたらこっちも正しいこと言ってる」とジャッジすべきなんだよね。パブでみんなで話し合ったのが、イギリスの民主主義の原点なんだから。

Zeebra 左と右がいる段階で、どっちか片方だけが正しいわけないですもん。正しいことは絶対、右と左の間のどこかにあるはず。そこをちゃんと見定めるには議論をするべきだし。

いとう そういう社会になってほしいんだよ。そのためにも、『フリースタイルダンジョン』は役に立ってるんじゃないかと俺は思う。個人が考えていることを熱量と芸を持ってしゃべっているか。それをオーディエンスが判断できるようになって、正しく「オーッ」って反応できれば、演説者も変わっていくはずなんだよね。人前に出てきて意見を表明すること自体、ひとつの社会的な立場だと考えると、あんなふざけたDOTAMAのフリースタイルの中にも、実は大事な要素が入っているんだ(笑)。さらにその主張を聞きながらみんなが踊ってるでしょ。30年、40年前、想像もしなかったことが今起きてるわけですよ。

Zeebra 本当に考えられないですね。昔は表現者とそうじゃない人っていうのがはっきり分かれてたのが、今はネットによってみんなが表現者になってるところもあるじゃないですか。そういう意味ではフリースタイルバトルも、表現者になれる間口がものすごく広いわけで。

いとう きっと無尽蔵に才能が出てくるよね。だからここからフリースタイルダンジョンキッズがどんなことになっていくかは、すごい気になる。この番組をぶっかまされた中学生が、5、6年後、とんでもない日本語を使い始めた時、俺は相当感動すると思うんだよ。

Zeebra 友達の息子が確か中1ぐらいで、毎週番組を見てて、「将来ラッパーがやりたい」って言ってるらしいです。

いとう それはすごいわ。その時に生まれているテクニックを早く見たい。もしドラえもんがいたら、俺、その未来に行くことをお願いするな(笑)。絶対とんでもないものが出てくるはずだから。

――最後にひとつ聞かせてください。おふたりがかつて作られた音源は、ラップの教科書としてたとえられました。今のフリースタイルは教科書に対してどんな位置づけだと思いますか?

Zeebra 「自由研究」かな。なにやってもいいけど、フォーマットはある。定型からの無限の遊び、ですかね。

いとう なるほどね。僕は、「教科書の活字が躍っている」。活字が勝手に飛び出して、乱舞してるイメージがあるんだ。

いとうせいこう

1961年生まれ、東京都出身。1988年に小説『ノーライフ・キング』でデビュー。

1999年、『ボタニカル・ライフ』で第15回講談社エッセイ賞受賞、『想像ラジオ』で第35回野間文芸新人賞受賞。近著に『鼻に挟み撃ち』『我々の恋愛』『どんぶらこ』『「国境なき医師団」を見に行く』『小説禁止令に賛同する』『今夜、笑いの数を数えましょう』『「国境なき医師団」になろう!』などがある。

執筆活動を続ける一方で、宮沢章夫、竹中直人、シティボーイズらと数多くの舞台をこなす。

みうらじゅんとは共作『見仏記』で新たな仏像の鑑賞を発信し、武道館を超満員にするほどの大人気イベント『ザ・スライドショー』をプロデュースする。

音楽活動においては日本にヒップホップカルチャーを広く知らしめ、日本語ラップの先駆者の一人である。現在は、ロロロ(クチロロ)、レキシ、DUBFORCE、いとうせいこう is the poetで活動。

テレビのレギュラー出演に『ビットワールド』(Eテレ)、『フリースタイルダンジョン』(テレビ朝日)、『トウキョウもっと!2元気計画研究所』(TOKYO MX)、『新テレビ見仏記』(関西テレビ)などがある。

Zeebra

(ジブラ)東京を代表するヒップホップ・アクティビスト。GRAND MASTER代表。97年のソロデビュー後、その音楽性の高さから他のアーティストからの信頼も厚く、安室奈美恵、DREAMS COME TRUE、長渕剛、EXILE、小室哲哉などのメジャーアーティストや、TOKUや日野賢二といったJAZZミュージシャンとの共演もこなすなど、その幅広い客演作品は総数100をも超えている。2014年、『クラブとクラブカルチャーを守る会』を設立。その活動が2016年6月23日の法改正へとつながり、大きな話題となった。テレビ朝日『フリースタイルダンジョン』の企画・司会も務め、同番組はインターネットテレビ「AbemaTV」にて放送され、若い世代を中心に空前のMCバトル人気となっている。

関連記事

-

-

マヂカルラブリー×岡崎体育、自分を一番出せるキャパ「大勢の人を笑わす方法を知らない」【『DAIENKAI 2025』特別企画】

『DAIENKAI 2025』:PR -

ジュースごくごく倶楽部、対バンで見つけた自分たちのかっこいい音楽とボーカル阪本の成長【『DAIENKAI 2025』特別企画】

『DAIENKAI 2025』:PR