『アバター:ウェイ・オブ・ウォーター』に潜む“不自然さ”。賛否両論の理由は「反捕鯨」メッセージ

『ターミネーター』(1984)『タイタニック』(1997)など世界的ヒット作を手がけたことで知られるジェームズ・キャメロン監督。そんな巨匠が生涯をかけて挑んできた『アバター』プロジェクトの第2弾『アバター:ウェイ・オブ・ウォーター』が、何度もの延期を繰り返した末、12月16日にようやく公開された。

本稿では『アバター:ウェイ・オブ・ウォーター』の魅力はもちろん、その問題点についても語っていこう。

目次

満を持して公開された、超人気作の続編

第1作目の『アバター』(2009)は、公開が3D映画の導入時期と重なったことから“新たな映像体験”というアトラクション的な要素が人気となり、ロングランでじわじわと観客を増やしていった。結果的に、興行収入世界歴代1位という輝かしい記録を打ち立てたことで知られている。

しかしその画期的な視覚効果に対し平坦なストーリーには、否定的な声も強い。その続編となる『ウェイ・オブ・ウォーター』は、現在3D映画の人気自体がすでに下火となっている状況から、前作と比べ魅力を感じる人がかなり減少しているようだ。

とはいえ公開週の全米ボックスオフィスでは、『アバター』第1作目のオープニング記録の約2倍となる1億3400万ドルを達成したほか、フランスやイギリス、インドなどでも1位を記録。全世界でロケットスタートを切ったことからも、世界観客動員数、歴代1位の記録を保持している前作の興行収入を上回るかという期待もあるものの、その後リピーターをどれだけ獲得できるかが重要なポイントになってくるだろう。

『アバター』最大の魅力“惑星で生命の光を探索するような感覚”

『タイタニック』(1997)や『アリータ:バトル・エンジェル』(2019)など、ジェームズ・キャメロン作品のプロデューサーを務めてきたジョン・ランドー。彼は、キャメロンから初めて『アバター』の企画について聞いたとき、まるで1961年にアポロ計画を知ったときと同じような衝撃を受けたと語っている。つまりそれほど無謀なものに思えたということだ。

キャメロンにとって『アバター』は映画を作るというよりも、一から惑星を構築するようなもの。その惑星に生息する植物や動物や種族までも創造しなければならない。ファンタジーでありながらも、生態学的に存在していてもおかしくない絶妙なラインのデザインのものばかりだ。もしも恐竜が絶滅しないで、そのまま生きつづけていたらどう進化したのか、人類が存在していなかったら、それに代わる生物はどう誕生し、どう生きてきたのかなど、映画内では語り尽くせない、しかし語りたくて仕方がないといったようなキャメロンの創造物が、作中随所に散りばめられている。

キャメロンの頭の中を具体化していったのは、『ロード・オブ・ザ・リング』シリーズなどで知られる、WETAワークショップのスタッフやコンセプトデザイナーのディラン・コール、ベン・プロクター、ティベル・エリングソンなど一流のチーム。その結果として『アバター』の唯一無二の世界観が構築されている。

惑星で生命の光を探索するような感覚こそが『アバター』の魅力であり、『ウェイ・オブ・ウォーター』もその点は揺るぎない。アート映画としては申し分のない、圧倒的なクオリティであることは間違いないだろう。

ジェームズ・キャメロンの“海”に対する執着心

たとえば『ボルベール〈帰郷〉』(2006)や『パラレル・マザーズ』(2021)などで知られるスペインの巨匠・ペドロ・アルモドバルのカラーが「赤」なように、その作家性に色が透けて見える監督というのが何人かいるが、「青」で想起するのは間違いなくジェームズ・キャメロンだ。

キャメロンといえば、『アバター』はもちろん、『エイリアン2』(1986)や『アビス』(1989)など、全体的なカラーイメージとして青を強く感じさせる作品を多く手がけている、まさに青という色に魅了された映画人なのだが、このイメージの原点は海にあるのだ。

キャメロンは、劇映画のほかにも『エイリアンズ・オブ・ザ・ディープ』(2005)や『ジェームズ・キャメロン深海への挑戦』(2014)などのように、海の生物に迫ったドキュメンタリーを多く生み出している。そのことからもわかるように、海はキャメロンの人生そのものともいえるだろう。

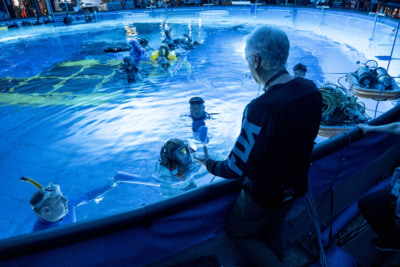

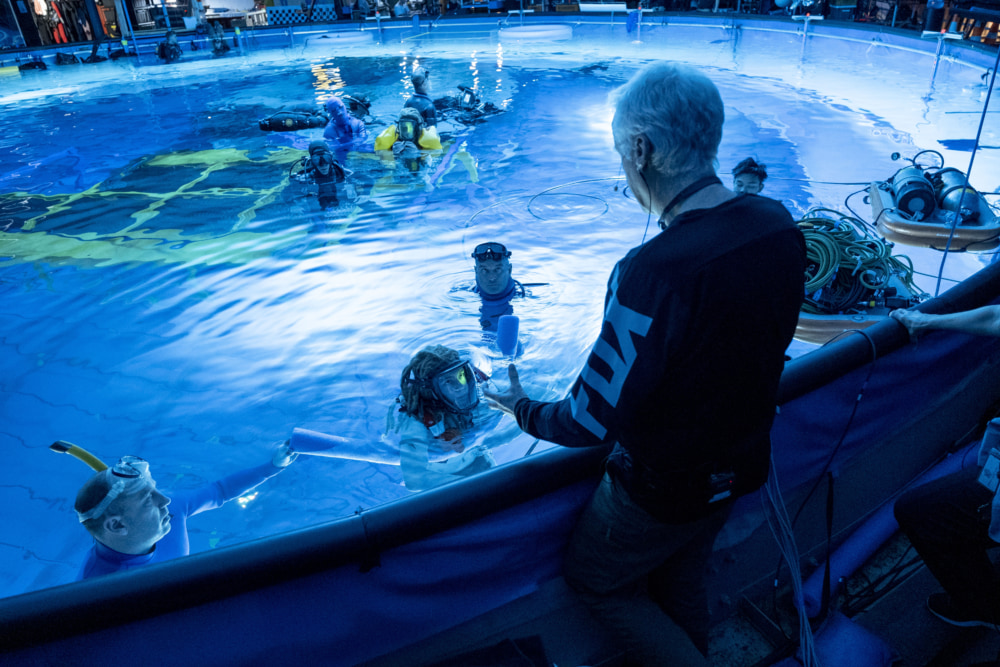

特に今作『ウェイ・オブ・ウォーター』では舞台を海に移すことから、キャメロンの創造する惑星の“肝”をようやく作りだせるということもあって、前作よりも思い入れが強いことが作中ひしひしと伝わってくる。だからこそ妥協できずに、公開を延期しながら長い歳月を製作に費やしてきたのだろう。さらなるリアリティを追及するため、CGでありながら水槽の中で役者に演技させているほどのこだわりようだ。

不自然なストーリー構成の正体は?

一方作中では、クジラに似た生物との対話やつながりというものが長尺をかけてじっくり描かれており、それほど重要とも思えないエピソードが淡々と描かれることで、ストーリー構成において違和感を覚えた人も多いようだ。本作におけるこの“不自然さ”の正体として挙げられるのが、キャメロンのクジラに対する愛だ。

2021年にキャメロンが手がけたドキュメンタリー番組『クジラと海洋生物たちの社会』からも明らかなことだが、彼は熱心な「反捕鯨・イルカ活動家」としても知られている。日本で行われた『ウェイ・オブ・ウォーター』のプロモーション中、イルカショーが行われたこともあった。映画というものは、たとえ娯楽作であっても政治的だったり、宗教的なメッセージというものが根底にあるというのはけっして珍しくないとはいえるが、作り手の主張があからさまに描かれるのが、今作の特徴といえるだろう。

しかしその一方で、作中には武力行使によって物事を解決していき、互いを理解しようとしない人間の愚かさが表されており、それをキャメロン自身が体現しているようでもある。

さまざまな価値観が混在する世界において、反捕鯨に対する意見も多様だ。しかし作品における本筋のノイズになってまで自身のメッセージを伝えようとするキャメロンの視点には、公平さどころか偏りがあるように感じられ、物語の内容が入ってこないだけではなく、今まで彼が手がけたきた作品のメッセージ性すら偏ったものに思えてきてしまう点は残念でならない。

魅力と欠点が浮き彫りになった『アバター』シリーズの行く末

キャメロン曰く、今後『アバター』シリーズは砂漠や山へと舞台を移しながら、全5作まで展開されるらしい。つまりキャメロンの創造した動植物図鑑がつづくということだ。

冒頭にも触れたとおり、『アバター』はアート映画として観るぶんには、最高の映像体験と言っても過言ではないだけに、次回も視覚的な楽しさに満ちていることは間違いないだろう。しかし、第2作目を鑑賞したあと率直に感じるのは、「これの繰り返しをあと3回観ることになるのか」という不安だ。

キャメロンのストーリーテリングの弱さは今に始まったことではないだけに、次回作に巧みなストーリー性を求めている人はそれほどいないと思う。その点は抜きにして「惑星探索ドキュメンタリー」のような感覚で観ればいいのかもしれないが、今作のような“偏った”メッセージが含まれてしまうと、こちらもいよいよキツくなり集中できなくなってしまう。

それに加え、3時間10分という上映時間の長さもかなりネックだ。作り手自身の思い入れも強く、描きたい設定やシーンが多くありながら、削りに削った結果の尺なのだろうが、その結果観客に「長い」と思わせてしまったら失敗だと思う。今作を最後まで飽きずに観ていられた人がどれだけいるかということを、忖度なしに聞いてみたいところだ。

『アバター:ウェイ・オブ・ウォーター』

2022年12月16日(金)より全国の劇場で公開中

神秘の星パンドラの一員となった元海兵隊員のジェイクは、ナヴィの女性ネイティリと家族を築き、子供たちと平和に暮らしていた。再び人類がパンドラに現れるまでは……。神聖な森を追われた一家は、“海の部族”の元へ身を寄せる。だが、この美しい海辺の楽園にも、侵略の手は迫っていた。

監督・製作・脚本:ジェームズ・キャメロン

製作:ジョン・ランドー

出演:サム・ワーシントン/ゾーイ・サルダナ/シガーニー・ウィーバーほか

(c)2022 20th Century Studios. All Rights Reserved.

関連記事

-

-

4年目の今、重荷だった「王子様」を堂々と名乗れる。Last Princeが語る、プリンスを背負う勇気と楽しさ

Last Prince:PR