“おっさん”はウザくて有害なだけなのか?ゲイの目線で考える「イケてるおっさん」と「なりたいおっさん」

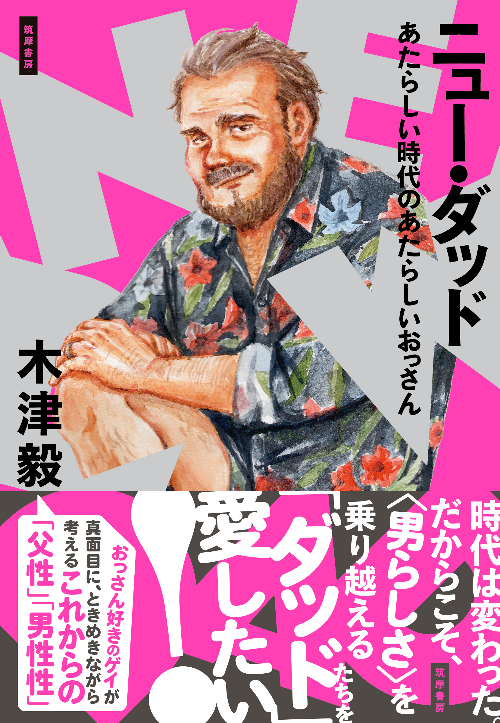

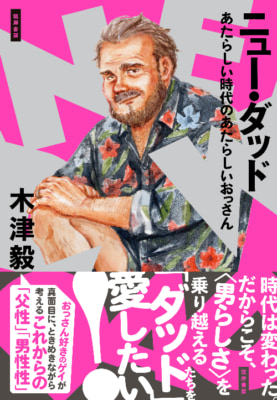

今年8月、書籍『ニュー・ダッド あたらしい時代のあたらしいおっさん』が刊行された。

映画・音楽などポップカルチャーやゲイカルチャーの分野を中心に活躍するライター/編集者の木津毅氏が著した本書は、「おっさん好きのゲイ」である同氏が“イケてるおっさん”のアイコン=「ニュー・ダッド」の姿を通じ、これからの「父性」や「男性性」についてまなざす内容となっている。

今回は、本書の愛読者であるライター・TAN(LGBTQ+に関するコンテンツを作るチーム「やる気あり美」の一員。セクシュアリティはゲイ)が聞き手となり、木津氏へのインタビューを実施。かねてより親交もあるというふたりが、“ あたらしい時代のあたらしいおっさん”について、マジメに、ときめきながら考える。

木津 毅

(きづ・つよし)ライター、編集者。『ele-king』、『ユリイカ』などで音楽や映画、ゲイ・カルチャーを中心に執筆。『ミュージック・マガジン』にて「LGBTQ+通信」を連載。著書に『ニュー・ダッド あたらしい時代のあたらしいおっさん』(筑摩書房)。編書に田亀源五郎『ゲイ・カルチャーの未来へ』(ele-king books)。

目次

「#MeToo」に感じた、“イケてるおっさん”を提示する必要性

──まず『ニュー・ダッド あたらしい時代のあたらしいおっさん』(以下、『ニュー・ダッド』)を執筆することになった経緯からお聞きしたいです。

木津 毅(以下、木津) のちにこの本の編集担当となる人とお話しする機会があったときに、僕がいつもの調子で“イケてるおっさん”についてペラペラとしゃべりながら「日本は海外と比べて、イケてるおっさんについて取り上げる機会が少ない気がする」と口にしたら、彼が「それ、よかったら本にしませんか」と言ってくれて。

なのでたぶん、僕がおっさんの話をところ構わずしていたことが企画のきっかけになったというか(笑)。もともと僕は、自分の好きなものについて話すのが好きで、それが執筆の原動力になっているタイプのライターなので。

同時に、その話をしていた2017年当時は「#MeToo」ムーブメントが世界的に活発化していたタイミングで、まさに中高年のマジョリティ男性の有害性が積極的に糾弾されていたころであるということも、この企画が始動した背景にあります。

当時の動きに対して僕なりに思うところがあり、“イケてるおっさん”のモデルが世の中にもっと必要なのではないかと考えていたんですよね。

──中高年のマジョリティ男性の有害性が糾弾され、自分が好きなものも問題をはらんでいるという現実を目の前にしたとき、うろたえたりはしなかったですか?

木津 そこは本当に難しいですけど、たとえば批評っていうのは、必ずしも対象のよくないところに対して目をつぶることではないですよね。物事の見方を考える上で、僕はそうした批評に多く刺激を受けてきました。

それから、これは個人的な意見ですけど、今の世の中って悪い部分にいかに目をつぶって自分の「好き」を貫くか、そうやって忠誠を誓うことが重視されているようなところがあると思うんです。でも、ライターに限らず何かを「好き」と語る人は、その対象の悪いところを認識して葛藤や矛盾を踏まえた上で「好き」ということを言わないと、「好き」の強度が鈍るような気が、僕はしているんです。

「ニュー・ダッド」は、矛盾をはらんでいる単語

──なるほど。もともとWEBメディアに掲載されていた『ニュー・ダッド』を書籍化するにあたり、木津さんの個人的なエピソードについて書き下ろしたのは、どんな意図があったのでしょうか。

木津 まずは、読者に「ゲイはみんなこういうふうに思っているんだ」と捉えられるような誤解を防ぎたくて、個人的な話をすることで各人にそれぞれグラデーションがあると伝えておきたいという思いがありました。

それからこの本では、カッコいいおっさんを紹介する箇所が“表”だとすると、僕自身の話をする箇所が“裏”になっている。要は“表”に対して矛盾となるようなものを示したかったんです。

というのも、「ニュー・ダッド」のようなおっさんに惹かれている僕自身は、現実には全然ダッド感のない彼氏と付き合っているのですが、こういうのがまさに人間の矛盾だと思うんですよ。今って、人のダブルスタンダードを許さないような風潮が強い気がするのですが、でも人間っていつも同じ基準で行動しているわけではないし、僕自身そういう矛盾した現実を楽しんでいますよっていうことを表したかったんです。

──正しく理想的な姿を目指すことは素晴らしいことだけど、それに相反する気持ちを抱えてしまったときでも、断罪せずに向き合ってみる姿勢も大切ということですね。

木津 そうですね。考えてみると「ニュー・ダッド」という単語自体も、矛盾をはらんでいるんですよ。

「ダッド」や「ダディー」は、中高年のセクシーな男性を示すゲイカルチャーでは有名な単語なのですが、いわゆる女性や子供を守る頼もしい男性、という前時代的な「ダッド」=父親像のイメージもついているものなんです。

ただ僕としては、そんな自分がセクシーだと感じている「ダッド」も変わらなければならないという意識もあったので、「ニュー」をつけて「ニュー・ダッド」というタイトルにしました。古い価値観の男性像を想起させる「ダッド」に「ニュー」が並ぶ、ある意味でダブルスタンダード的なこの造語が、僕がこの本で伝えたいこととぴったり合致したかたちになりました。

“なりたいおっさん像”を見つける難しさ

──読者からはどんな感想が寄せられていますか?

木津 自分がまだおっさんになっていない若い世代は、まわりに嫌なおっさんはいっぱいいるけれど、だからといって自分たちがどんなおっさんを目指していけばいいのかがわからないそうなんです。そこでこの本を読んで「なりたいのは彼らのようなおっさんだ!」と思えた、という感想を伝えてくれています。

男性性の有害さが指摘されている現代に、なるべきモデルを現実世界の中でマジメに探さなくてはならないみたいな、ちょっとした強迫観念が彼らにはあるんじゃないかと思うんですよ。でも僕は、むしろポップカルチャーを通じて楽しみながら見つけていけばいいと考えているので、そういう思いがこの本から伝わっていればいいなと。

──現実世界で“目指すべきおっさん像”を探すことの難しさは、僕も感じています。

木津 きっかけは、フィクションで全然いいと思うんです。僕はそういうところから生きるパワーをもらってきた人間なので。

──これまでカルチャーを作る/評する立場をマジョリティ男性が中心となって独占してきたところで、ゲイの目線からおっさんの魅力を語るということも、この本から感じた新鮮な要素でした。しかもここで紹介されているのは、世間からいわゆる“アイドル”や“イケメン”的に見られている男性ばかりではないじゃないですか。

僕が新宿二丁目に初めて行ったのは大学生のときなんですけど、ゲイバーに入った瞬間に自分の身体が“見られている”のを感じて、それがすごく衝撃的だったんです。まさかこの自分が見られる対象になるなんてそれまで発想になかったし、“見られる”対象としての自分を実感する機会がなかったのを知ったんですよね。

木津 なるほど。クィア(性的マイノリティや、既存の性のカテゴリに当てはまらない人々)の目線から物事をまなざすことを「クィア・ゲイズ」といいますが、特に日本においてはいまだにゲイというセクシャリティはまだまだ隠さないといけないとされているものであり、その理由のひとつに「ゲイの性欲が気持ち悪い」と見なされてしまっていることがあります。

だから当事者自身も「自分の情動や欲望は気持ち悪いもの」という価値観を内面化していってしまうのですが、「そうじゃない」ということを僕は言いたいんですよね。

それから男性が“見られる”、つまり客体になる、という機会は女性に比べて圧倒的に少なかった一方で、僕は「これからはマジョリティ男性が客体として消費される番だ」と思っているわけではないんです。その代わり、おっさんをセクシーなものとしてまなざしている視点があるんだぞ、という単純な事実をしっかりと示したかった。

おっさんを世の中で害悪なものとして単純化するのって、「害悪」というフォルダに何も考えず「おっさん」をポンポン放り込んでいくような行為だと思うんです。そうじゃなくて「おっさんにエロスやセクシーやカッコよさを見出している人間もいるんだぞ」ということが示せれば、決まりきった価値観を解きほぐしていけるんじゃないかなと。

とはいえ『ニュー・ダッド』を書くにあたり、おっさんの性的消費になり過ぎないように心がけたつもりでいて、たとえばここで取り上げているアイコンはみんな、行動や姿勢から色気がにじみ出ていると思う人たちなんです。同時に、書き方としては「ここがこうだから正しい」という理路整然とした態度ではなく、「ここカッコよくない?」みたいなフィーリングに持っていけるよう意識しました。

──もちろん僕たちゲイだっておっさんになるし、嫌なおっさんになってしまう可能性もあるんですよね。

木津 そうなんだよね。若い世代と会ったときに「この子たちを喜ばせないといけない」みたいな、おっさんの勝手な思い込みが生まれることがあるから、的外れのアドバイスをしてしまうんじゃないかみたいな恐怖がある。

──「育ててあげたい」みたいなことですよね。「頼んでねえよ」って思われる。

木津 そう、本当にそう。僕「育ててあげたい」が発動しやすいタイプだから、それはできるだけ気をつけたい。

やっぱり男性は長らく相手の話をちゃんと聞くっていうことができてこなかったので、それは自分もこれから歳を重ねていくにつれて更に意識しないといけないですね。

「おっさんはアドバイスをすべき」と「おっさんはアドバイスをするな」は表裏一体

──この本に「時にダッドはうざくならねばならない?」と綴られていたのがとても印象的で。

おっさん側もうざがられることを恐れてコミュニケーションを諦めるよりは、失敗して学びながら周囲の人と関わっていくことが大事なのではないか、という長期的な視点がいいなと思いました。木津さんは、実生活で「うざいおっさん」に出会ったとき、どうしていますか。

木津 大人数の集まりの中に、おそらく偉い立場なんだろうなというおっさんがいてずっと自分の話してる、みたいな光景を目の当たりにするとやっぱり「うわー」って感じますよ(笑)。でも、いったんは「この人はこの人で、こういう立居振る舞いをしなきゃいけないという考えに自分を押し込めているところはあるんだろうな」と、一歩引いて全体的な構図を見ていますね。「“偉そうなおっさん”をやらなくていい場所では、この人はどんなキャラクターになるんだろう」みたいな妄想をしたりとか。

特に中高年の男性がそうした振る舞いをしてしまうのって、社会から「歳を重ねた男はアドバイスせねばならない。そのアドバイスには含蓄がなければならない」というプレッシャーを課せられているからだと思うんですよね。だからこそ、「年長者として」「上司として」という立場から逸脱して「いち個人として」どう振る舞うか、またその人をどう見るかということが重要なのではないかと。

それから「おっさんはアドバイスをすべき」という社会規範を取っ払おうとして「おっさんはアドバイスをするな」と言うのも、それはそれで別の社会規範になってしまうような気がしています。これって表裏一体の問題なので、「年長者の男性はアドバイスするな」というところからいったん「年長者」や「男性」を取り払ってからどう向き合うかということを考えていくことが大事ですよね。

──最近はますます「〇〇は〜してはいけない」というプレッシャーが大きくなっているように感じます。一方で、なぜそれをやってはいけないのか理解していないのに、しちゃいけないということだけがわかる、というのも本質的ではないような気がしていて。

木津 『ニュー・ダッド』を書いていて自分で感じたのは、ここで紹介しているおっさんたちは、自分が置かれている状況をちょっとでもよくしようとしていたり、自分ができることを自発的にしていて、それがカッコいいということなんですよね。その中にはもちろん失敗もあって、トライアンドエラーを重ねながら自分やまわりのために行動をしている。

今は中高年男性、いわゆるおっさんといわれる人たちの有害性が取り沙汰されているところですけど、そういった状況で意固地にならずに自分からアクションを起こせるようなおっさんはカッコいいし、僕自身が目指していきたいところでもあります。

関連記事

-

-

マヂカルラブリー×岡崎体育、自分を一番出せるキャパ「大勢の人を笑わす方法を知らない」【『DAIENKAI 2025』特別企画】

『DAIENKAI 2025』:PR -

ジュースごくごく倶楽部、対バンで見つけた自分たちのかっこいい音楽とボーカル阪本の成長【『DAIENKAI 2025』特別企画】

『DAIENKAI 2025』:PR