ピン芸日本一を決める大会『R-1グランプリ』(当初の表記は『R-1ぐらんぷり』)は、2001年スタートの漫才の大会『M-1グランプリ』につづいて、2002年に始まった。

いわば、『M-1』と『R-1』は年子の兄弟のような関係にあるのだが、世間における注目度や影響力の面では今のところ『M-1』のほうが上回っている。そこに差が生まれた理由のひとつは、『R-1』が「ピン芸」という取り扱いの難しいジャンルを担当しているからだ。

どこか寂しさが漂う「ピン芸」

そもそも、数あるお笑いのジャンルの中でも、ピン芸というのはどこか寂しいものがある。漫才やコントと違って、広い舞台の中でたったひとりで芸を披露しなければいけない、という構造上の寂しさもあるが、ピン芸に挑む芸人たちの背負ってきた運命が、寂しさを醸し出しているようなところもある。

以前、『水曜日のダウンタウン』(TBS)で「競歩の選手は全員ほかの陸上競技で挫折した人である」という説が取り上げられ、検証の結果、ほとんどの選手はそのとおりであることが明らかになったことがあった。

ピン芸人にもこれと似たようなところがある。ピン芸人として活動している人の多くは、もともとはコンビで漫才やコントをやっていた人である。なんらかの事情でコンビを解散することになってしまい、そのあとでピン芸を始めるというケースが圧倒的に多い。今年の『R-1』で審査員を務める陣内智則やバカリズムもコンビからの転向組である。

また、あくまでも一般論だが、初めからピン芸人として活動する人は、やたらとこだわりが強かったり、集団になじめなかったりするような変わり者が多い。

つまり、すごく大ざっぱにまとめてしまうと、ピン芸人の多くは「挫折を経験した人」か「ちょっと変わっている人」である。これもピン芸というジャンルに寂しさが漂う理由のひとつだろう。

ピン芸では、一度舞台に立ったら、自分以外に頼れる人がいない。ボケたあとでツッコミやフォローを入れてくれる人もいないので、ネタの作り方にも工夫が必要だ。ネタを作るのも演じるのもひと苦労である。

だが、そのぶん、ピン芸にはピン芸にしかない喜びもある。他人に気兼ねせずに自分の好きなようにネタをどこまでも突き詰めることができるし、ウケたときには観客の笑いを独り占めできる。孤高にして至高の芸、それがピン芸である。

すなわち、ピン芸とはもともと、寂しさを背負った芸であり、余分なものを取り除いた究極の「引き算の芸」なのだ。漫才が、ボケとツッコミの応酬でどこまでも高め合っていく「足し算の芸」であるのとは対照的である。

『R-1』は「わびさび」の大会

『M-1』は今や日本中が注目する国民的な行事となった。ピン芸の大会である『R-1』が、そんな『M-1』と比べられてしまうのは少々気の毒である。そもそも芸としての成り立ちがまったく違うからだ。

それでも、ピン芸人たちが本気で作り込んだピン芸はやっぱりおもしろいし、『R-1』はお笑い界とお笑いファンにとっては必要不可欠なものでもある。だからこそ、この大会もマイナーチェンジを重ねながらずっとつづけられてきた。

今年の準々決勝と準決勝の模様は配信でひととおり観てみた。昨年の大会から「芸歴10年以内」という出場資格の制限が加わったものの、レベルはまったく落ちていない。ピン芸人の人生を懸けた戦いは見応えがあったし、その中から選ばれたファイナリストの顔ぶれにも納得感しかなかった。

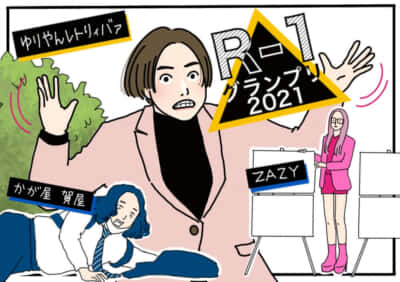

激戦を制して決勝に進んだのは、kento fukaya、サツマカワRPG、金の国・渡部おにぎり、ZAZY、吉住、お見送り芸人しんいち、寺田寛明の7名。ここに敗者復活戦の勝者1名を加えた8名によって決勝が争われる。

昨年準優勝のZAZY、女性芸人の大会『THE W』王者である吉住、若手芸人の大会『ツギクル芸人グランプリ』で昨年優勝したコンビ「金の国」の渡部おにぎりをはじめとして、文句なしの精鋭がそろっている。

千利休が簡素な狭い茶室で入れる一杯の茶のように、最小限のところに最大限の美が宿る。『R-1』は、ひとりの芸人が提供する究極の3分間を堪能する「わびさび」の大会なのだ。

関連記事

-

-

4年目の今、重荷だった「王子様」を堂々と名乗れる。Last Princeが語る、プリンスを背負う勇気と楽しさ

Last Prince:PR