ポイント1「美術やキャラクターデザインの無国籍的な雰囲気」

『妖怪人間ベム』が「記憶に残る作品」となったポイントはふたつある。

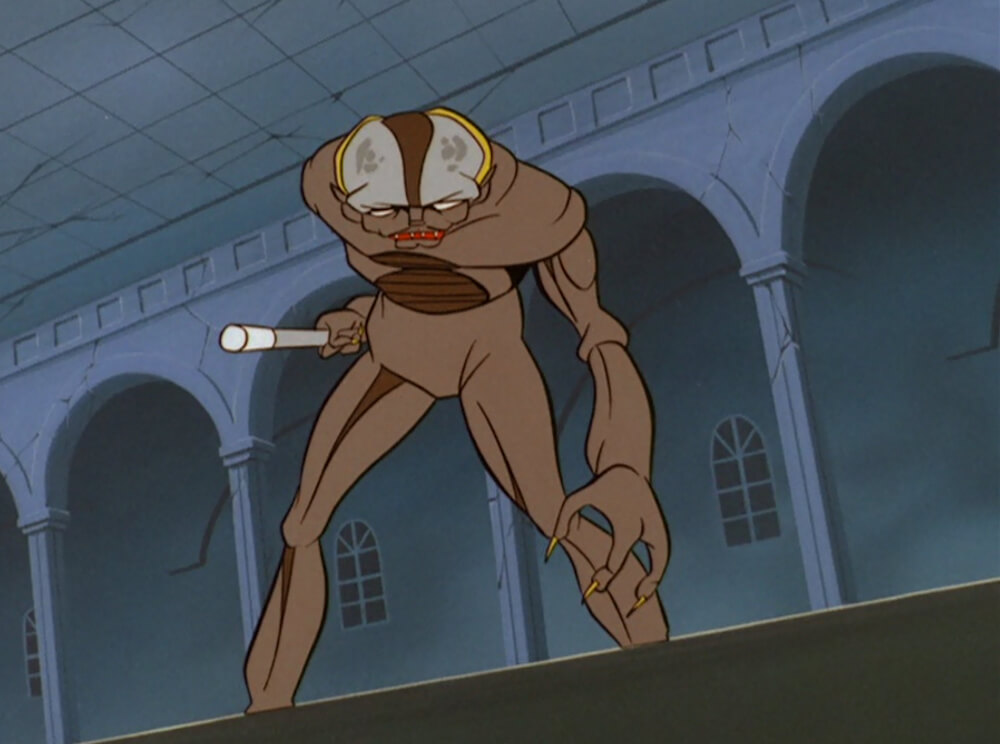

まず第1のポイントは「美術やキャラクターデザインの無国籍的な雰囲気」だ。

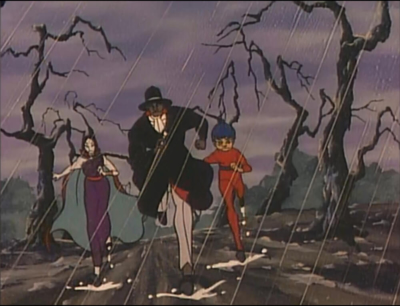

キャラクターデザインの若林忠生は、「西洋を舞台にした怪奇もの」というオーダーを受けて、アメリカンコミック(10セント・コミックス)をヒントにキャラクターをデザインしたという。1960年代末の日本のアニメは、劇画ブームの影響を受けた作品が登場し始めていた時期だが、その中でも『妖怪人間ベム』の日本風らしからぬデザインは目を引くものだった。

また「無国籍的な雰囲気」を生んだ理由は、その制作体制に起因するものでもあった。『妖怪人間ベム』では動画(主な動きを描いた原画と原画の間の絵を描き、全体を清書する工程)や背景、仕上(セルに色をつける工程)などを韓国で行っていたのである。

そもそも『妖怪人間ベム』を制作した第一動画は、広告代理店・第一企画のアニメーション部門で、1965年の韓国との国交回復を受け、文化交流事業のひとつとしてアニメーションの技術交流を実行するために設立された会社であった。

第一動画は、韓国のテレビ局・東洋放送傘下の東洋動画と協力してアニメを制作する企画を進めており、日本からアニメーターの森川信英が教育係として赴き、現地で80人のアニメーターの指導に当たった。そして第1作『黄金バット』(1967年)につづく第2作が『妖怪人間ベム』だった。

絵コンテ・原画までは日本側で行うが、韓国側で描き直す場合も多く、背景の町並みの描き方やキャラクターの表情の描き方などに、韓国スタッフの国民性がにじむことになった。これが『妖怪人間ベム』特有の無国籍的な雰囲気につながったのである。

第一動画は『妖怪人間ベム』で韓国との合作をやめてしまう。こうして時代が生んだ独特の画面の雰囲気は、本作特有のものとして残ることになったのだ。

ポイント2「ドラマチックな構造」

第2のポイントは、本作が非常に「ドラマチックな構造」を持っていたという点だ。

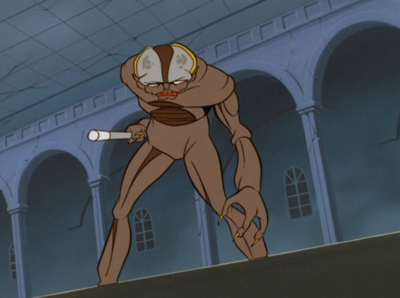

ベムたちは、いつか人間になれることを夢見て、人間に害を与える存在と戦っていく。ベムたちが戦う相手に妖怪と呼ばれる存在はおらず、むしろ比較的多く登場するのが、なんらかの執着を持って死んだ人間の怨霊だ。

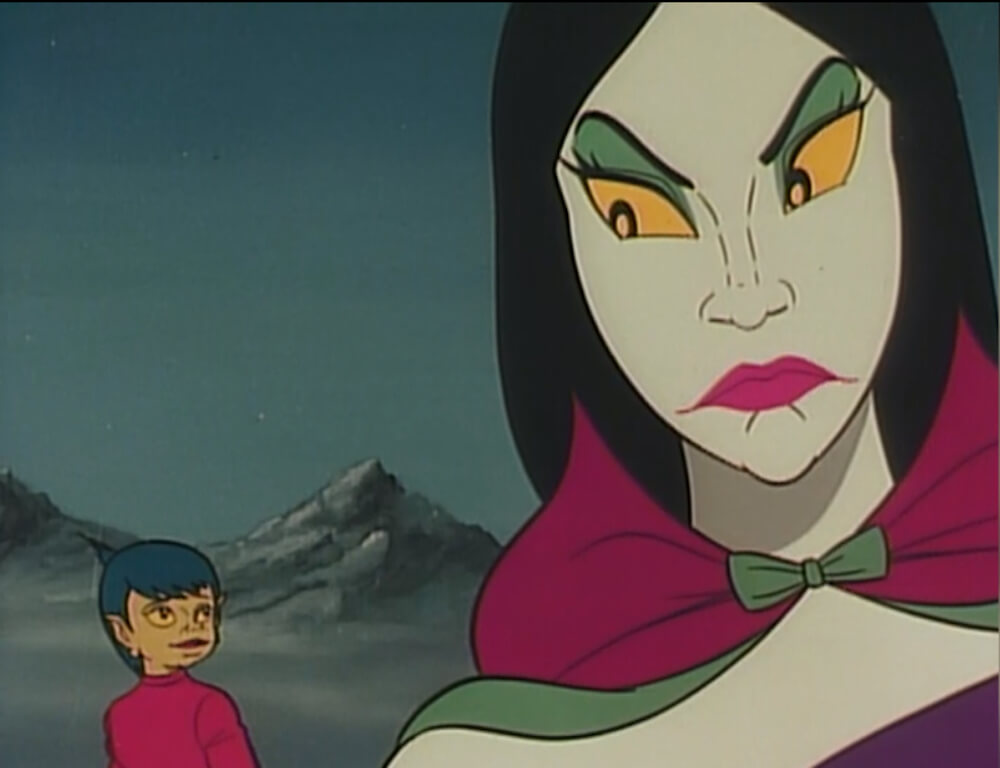

さらには第2話「階段を這う手首」のように、3人が対峙する相手は、財産のために子供を殺そうとする継母というような場合もある。つまりベムたちは、正義の心で、人間の心の中の悪と戦う存在であった、というふうに解釈することができる。

だが一方で、悪と戦うことができるのは自分たちが人間でないということの証明にほかならない。人間になるために戦うことで、自分たちが人間でないことを自覚せざるを得なくなる。この悲劇的な構図が作品の中心にあることで、いかにあざとく「鬼面人を驚かす」類の内容が中心であっても、作品に一本筋が通ることになった。最終回でベムたちが到達した「人間になること」をめぐる結論が、とても心に残るものになったのも、その結果だった。

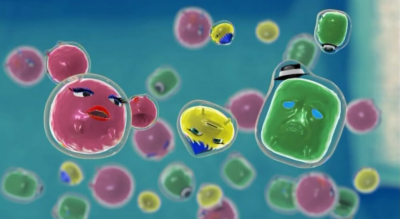

『妖怪人間ベム』は21世紀に入ってから5回リメイクされている。まずアニメ第2弾『妖怪人間ベム -HUMANOID MONSTER BEM-』(2006年)があり、つづけて実写ドラマ・映画『妖怪人間ベム』(2011、2012年)、ショートアニメ『俺たちゃ妖怪人間』『俺たちゃ妖怪人間G』(2017、2018年)、そして今回、劇場版が公開されるアニメ第3弾『BEM』(2019、2020年)。

『妖怪人間ベム -HUMANOID MONSTER BEM-』と実写版『妖怪人間ベム』、そして『BEM』は、いずれも「無国籍的な雰囲気」をどう取り入れるか(入れないか)、「ドラマチックな構造」を新たなストーリーの中にどう落とし込むかについて、さまざまに工夫を凝らしている。その点で、これらの作品は、オリジナルシリーズに対する、それぞれの“アンサー”として見ると、いっそう楽しむことができる。

※参考文献:『妖怪人間ベム大全』(不知火プロ編/双葉社)