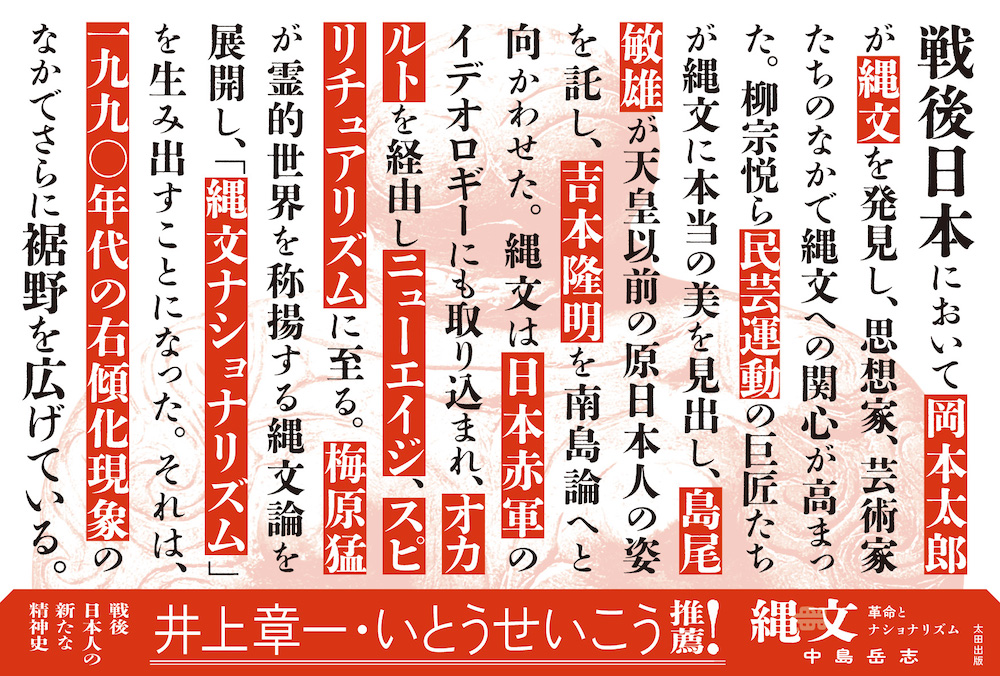

戦後日本は何につまずき、いかなる願望を「縄文」に投影したのか。

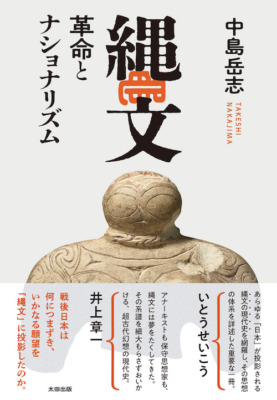

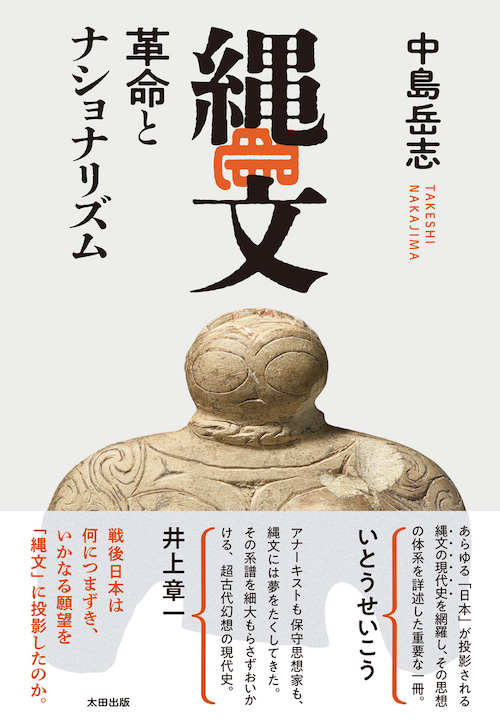

この帯文にあるとおり、「縄文」を軸に据えて戦後日本人の新たな精神史を記した政治学者・中島岳志による書籍『縄文 革命とナショナリズム』(太田出版)が2025年6月26日に刊行された。

中島が本書を執筆したきっかけは「安倍昭恵現象」にあったという。ここでは、『縄文 革命とナショナリズム』解説動画でのコメントを引用しつつ、第1章から順に本書の要点をダイジェストで紹介していく。

ナショナリズムとスピリチュアリズムが猛威を振るう今、1990年代以降の右傾化現象を考える格好の一冊となるだろう。

目次

執筆のきっかけは「安倍昭恵現象」

参院選を控えた今、オーガニック回帰や「日本人ファースト」を謳う政党や政治家たちが急速に存在感を高めている。自然志向と愛国主義を合体させた極端で非合理的な主張が一定の層に受け入れられ始めていることには、どういった理由があるのか。その背景を探る手がかりとなる書籍が、中島岳志『縄文 革命とナショナリズム』だ。

『自民党 価値とリスクのマトリクス』や『保守と立憲 世界によって私が変えられないために』(ともにスタンド・ブックス)など、日本を政治や思想から論じてきた政治学者の中島岳志が本書を執筆したきっかけは「安倍昭恵現象」だったという。

ナチュラルからナショナルへの転換の核心にあった「縄文」

学校法人森友学園が運営していた塚本幼稚園の園児たちが教育勅語を読誦(どくしょう)する姿に涙し、安倍(晋三)内閣とは正反対に原発や東北の防潮堤に反対する立場を取った安倍昭恵夫人。彼女の思想の背景にはスピリチュアリティへの傾斜があり、精神世界への関心を深めた先に無農薬や無添加、大麻の神秘性と有用性に目覚めていった。

この、ナチュラルなものがナショナルなものへと転換されていく問題の核心に「縄文」があるのでは、と中島は考えた。自著を解説した動画の中でこう語る。

「特に右派的なスピリチュアル業界では、場合によっては我田引水ともいえる縄文の解釈が広まっています。一方でそれ以前をたどると、左派的でスピリチュアルな人たちが縄文礼賛をしていると。いったい縄文をめぐってどういう欲望が代入されているか。これは戦後史としても重要で、かつ今の私たちを見つめるときにも重要じゃないかと思いました」

第一章:岡本太郎と『日本の伝統』

本書は、中島が子供のころに登呂遺跡でレプリカの火起こし器を触ったとき「私の体は古代人とつながった」と感じた経験から始まる序章、そして本編は縄文をめぐる戦後精神史を7つの章に分けて論じている。

第一章「岡本太郎と『日本の伝統』」は、縄文に日本の美の原点を見出した岡本太郎を軸に展開される。岡本太郎が縄文と出会ったのは、1951年に東京国立博物館で開催された『日本古代文化展』だった。

「岡本太郎は縄文土器を見てびっくりして、『芸術は爆発だ!』と思うわけです。シンメトリックに調和した合理的な美が日本的な美だとされてきましたが、岡本太郎はそういったものを破壊するようなエネルギーに満ちた縄文土器を好みました。ここに本当の日本の美の原点があると彼は感じ、『縄文土器論』を書きます」

岡本太郎によって初めて縄文が美の世界、現代的な価値のあるものとして発見され、ここから戦後の縄文人気が始まっていった。

第二章:民芸運動とイノセント・ワールド

第二章「民芸運動とイノセント・ワールド」では、縄文に夢を見た民芸運動の巨匠たちに焦点が当てられる。

「民芸には人間の賢(さか)しらな計らいを超えた本当の美が宿っているのでは、というのが100年前の民芸運動でした。そういうなかで、アイヌの展示会(1941年開催の日本民藝館『アイヌ民芸大展観』)に強く反応したのが柳宗悦です。古代の人たちの作った器、あるいはアイヌの人たちの作品の中には美をめぐる計らいを超えるものがあり、人間を超えた神や仏からの力が宿っているとみなし、民芸の原点は縄文だという考えが生まれていきます」

ちなみに、この本の表紙に使われている岩偶(がんぐう/石で作られた人形)は、柳宗悦をして「すべてのコレクションを手放してもこれが欲しい」とまで言わしめた一品だという。

第三章:南島とヤポネシア

第三章「南島とヤポネシア」に登場するのは、島尾敏雄と吉本隆明。「ヤポネシア」は島尾の造語で、日本を大陸とのつながりではなく、ミクロネシア・ポリネシアに連なる「ネシア文化圏」に位置づけようとして作られた言葉だ。

「島尾が提示した新しい日本の見方は、左派の人々にとって非常に魅力的でした。島尾と盟友の吉本隆明も『共同幻想論』を書き、本当の日本に回帰するためには、南島のほうにずっと残っている土着の世界を探求することによって、もう一度日本の民衆レベルを定義し直せるのでは、という考えを発表しています。天皇以前の日本と南島がつながってきたというのがこのふたりの思想で、日本の中心から阻害されてきた沖縄と連動するかたちで日本の中心的なものをひっくり返し、天皇制を打破して新しい日本のイメージをアジアに向けて広げていく。そういう縄文論が広がったのが60年代でした」

第四章:オカルトとヒッピー

第四章「オカルトとヒッピー」では、1950年代にアメリカで起きたニューエイジ、UFOブームと三島由紀夫について論じている。この時代において縄文はどんな位置にあったのか。

「宇宙人やUFOなどの幻想が広がったときに、宇宙人とともに暮らしていた時代があって、それが縄文だという話になっていきました。土偶は宇宙人をかたどったもので、宇宙人とコンタクトを取っていた証であると。そして60年代後半にはヒッピーが現れます。現代文明に背を向けてコミューンを作り、国家なしに自立してやっていくというコミューン幻想が広がったのですが、その人たちが憧れたのが原始共産制でした。もともと国家なんてなく、みんなで分け与えていく世界があったと。積極的にその時代に回帰することで、新たな文明が生まれるというのがヒッピーの人たちのロジックです。ここでも古代が非常に輝けるもの、そしてスピリチュアルなものとして定義されていきます」

第五章:偽史のポリティクス──太田竜の軌跡

第五章「偽史のポリティクス──太田竜の軌跡」は、今では忘れられた革命家・太田竜の思想から縄文を考える。

「太田は高度経済成長中の日本がアジアに対して新たな帝国主義を産んでいると主張しました。文明自体を破壊しなければ真の人間性へと到達できない。じゃあどこから文明をひっくり返していけばいいのかというと辺境であると。つまり日本の中で排除されてきた人たちから日本を転覆していくというのが太田の発想となっていき、ひとつがアイヌであり、ひとつが沖縄、あるいは被差別部落だった。中でも彼が非常に強くコミットしたのがアイヌ。太田の辺境論が左派過激派の中で大きくなっていったのですが、彼はここと原始共産制を結びつけます。日本にも原始共産制が成立していた時代があり、それが縄文だったと」

太田はその後、環境問題やスピリチュアリティの方向へ傾斜して、さらには極右化したという。彼が辺境論の先にナショナリズムへとハンドルを切っていくプロセスを描いたのが第五章だ。

第六章:新京都学派の深層文化論──上山春平と梅原猛

第六章「新京都学派の深層文化論──上山春平と梅原猛」は、縄文が政治と結びついていく現代につながる議論になる内容。新京都学派が日本から雲南まで続く照葉樹林をひとつの文化圏とみなす考えを示し、哲学者・上山春平はそれを歴史に転用しようと試みた。

「日本の深層をどこにつかむのかという議論が、照葉樹林文化論と密着して縄文へと向かっていく、そういう研究がなされました。梅原猛は上山の研究を引き継ぎ、日本においては怨霊が非常に大きな意味を持っているという怨霊史観を確立していきますが、怨霊信仰の根っこを探るには縄文を見なければいけないとなり、1970年代に縄文論に足を踏み入れていきます」

終章:縄文スピリチュアルと右派ナショナリズム

その後、梅原の縄文学は彼が意図しなかったかたちで右派の日本礼賛論に使われていき、終章「縄文スピリチュアルと右派ナショナリズム」へと議論がつながっていく。「新しい歴史教科書をつくる会」の話に始まり、ある時期よりスピリチュアリティに傾倒していった窪塚洋介にも言及。窪塚やその周辺も「本来の日本の姿がある」として縄文を礼賛している。

「ナショナリズムとスピリチュアリティが融合した結合点に縄文が置かれるということが20年くらい前に出てきたときに、これは新しい重要な注目していかないといけない潮流だなという認識を持ちました。これが政治上にわかりやすく出てきたのが、安倍昭恵問題だった。これは書かないといけないと思ったのが、ようやくかたちになったなと思います」

戦後の日本がいかにして「縄文」を夢見てきたのか。「縄文」にどのような欲望を仮託してきたのか。ナショナリズムとスピリチュアリズムが猛威を振るう今こそ、読んでほしい一冊だ。

関連記事

-

-

4年目の今、重荷だった「王子様」を堂々と名乗れる。Last Princeが語る、プリンスを背負う勇気と楽しさ

Last Prince:PR