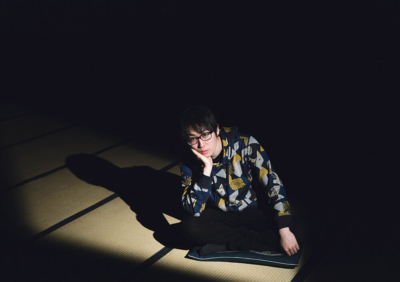

作家・演出家・俳優の岩井秀人は、10代の4年間をひきこもって過ごし、のちに外に出て演劇を始めると、自らの体験をもとに「人生そのもの」を作品にしてきた。

ひきこもり問題を中心に取材・執筆活動をつづけているジャーナリスト・池上正樹との対談の後編。エンタテインメントができること。こもった子供が本当の幸せを掴むには。

11世帯に1世帯の割合で「8050問題」の家庭がある

池上 社会全体でひきこもり状態にある人が、現在どのくらいいるか正確にはわからないんです。内閣府の調査で115万人という実態調査の数が出ていますけど。

岩井 それは最低数ですよね。

池上 もっともっとこの何倍もいるのは間違いないです。今、このコロナの時代で、「雇用を切られる」「解雇予告を受けた」と、弱い立場の人が追い詰められています。リーマンショックのときもそうでしたが、この先一気に求人がなくなることが見込まれていますので、もう行くところが本当になくなり、望まない孤立した状況下に置かれてしまうのは目に見えています。家族や周囲の人たちが、「今はこういう時代だから仕方ないよね」と人として接してあげられればいいんですけど、「自己責任だ」と責めてしまうとさらに追い詰められてしまう。

岩井 給付金はもう絶対に配らないって麻生さん(財務大臣)が言いましたからね。後世に借金を背負わせるのかって、論理すごいですよね(笑)。今死んじゃうと言ってるのに。優先順位が……。

池上 そうなんですよね。何が大事なのか。

岩井 僕もひきこもってたときは当然自己責任だと思っていたし、出てから10年以上はずっと自己責任だと思っていました。こもっている人、こもっていた人、ほぼ全員がそう思いつづけると思うんですよね。でもやっぱり、「社会に希望を持てるかどうか」ということはかなり大きい気がします。労働している側の立場が圧倒的に弱いという構造も、“自己責任”という言葉を悪い意味ですごく支えちゃっている。

一昨年、セブン-イレブンのフランチャイズのオーナーが組織する「コンビニ加盟店ユニオン」がセブン-イレブンに対して営業時間短縮に関する団体交渉を申し入れたところ、「団体交渉には応じない」と言い切りました。それは倫理的にあり得ないことだと僕は思いました。お互いの幸せを追求することが企業とフランチャイズの人たちの間で執り行なわれるべきことなのに、それを拒否する上に表立ってそんな宣言をしてしまう。しかも、あれだけメジャーな企業が平気でそれを言うようになった社会というのを、すごく恐ろしく感じたんです。今、誰もが社会に希望を持ちにくくなっていると思います。

自分が今困っていて、公共機関がサポートしてくれるらしいという噂を聞いたとしても、公共のトップの人たちが……また麻生さんの話になっちゃうけど、ハローワークに来た人に「お前今まで何やってたんだ?」と聞く映像を見るのって、もう恐怖以外の何ものでもないですよね。声を上げられる人がどんどん限られてしまう。

池上 トップに立つ人のメッセージは本当に大事だと思います。ハローワークもせっかくPRしたかったのに、麻生さんがある意味「時代」を象徴するようなことを言ってしまい、まったく逆のPRになってしまった。「やっぱりハローワークって怖いところなんだ」と。実際ハローワークに行くと、「説教をされる」という話はたくさんあります。利用者の心情を理解した上で、メッセージを発信する必要がありますよね。

岩井 どういうPRをしたかったんですかね?(笑)

池上 税金を使ってね。何をやってるのかなと思いますよ。本人がなぜ離脱せざるを得なかったのか、きちんと調査がされていないということなんだと思います。弱い立場の人にとって何が障壁なのか、どうして動けないのかにまずは焦点を当てるべきです。それを、「就労させる」という目的だけを見て支援策を構築してきたから、ことごとく失敗してきた。本来、まずは当事者の声を聞き、その上でどんな施策を打ち出す必要があるのか。多様性に応じて、それぞれの道筋を作らなければならないはずです。

岩井 それぞれにいろんな事情があって働くことができないのに、現状と対応に乖離がありすぎますよね。でも、池上さんの著書『ルポ「8050問題」』の最後のほうに、ようやく当事者の団体と厚労省が直接話をするというところまでこぎつけて、現在は「8050」だけではなく全世代のひきこもり対策として予算が出るようになったという話がありました。

池上 そのような動きの背景にあるのは、「8050世帯は家族全体がひきこもっている状態である」という捉え方です。特に地方はそういう家庭がより顕在化しています。

岩井 地方のほうが多いんですか?

池上 地方は多いですね。地方は外を歩くだけで「◯◯ちゃん、今日はどうしたの?」みたいな世界ですから。

岩井 それがいいはずでもあるんですけどね。

池上 たとえばずっと都会で仕事をしてきた人が、家に戻ってから何年ぶりかに外を歩いたとします。地域の人の間にはだいたい情報が行き渡っているので、物珍しさや好奇心で仕事や将来のことなんかを話しかけてしまう。

岩井 本人が一番痛がってるところですからね。

池上 ある地域の調査では11世帯に1世帯の割合で8050のような家庭がある。決して特別な話ではなくなっていて、地方自治体から「8050問題」をテーマに講演に来てほしいという依頼が増えています。それだけ自治体への相談が多く、深刻化しているんだろうと思います。