ミャンマーのクーデターから2年。今も激しい戦闘により多くの市民が拘束され、軍の弾圧はつづいている。国家間の戦争も内戦もあってはならない悲劇の元凶。書評家・豊崎由美は、『ムチャチョ ある少年の革命』『ロスト・シティ・レディオ』の2冊を取り上げ「同胞同士の争い」の残酷な顔を覗き、一刻も早い終焉を祈る。

ミャンマークーデター事件のその後

ロシアによるウクライナ侵攻の陰に隠れてしまい、あまりメディアで大きくは報道されなくなったのが、2021年2月1日に起きたミャンマーのクーデター事件のその後です。

国軍が政権を掌握し、ウィンミン大統領やアウンサンスーチー国家顧問らの身柄を拘束。スーチー政権(=文民統制)を打破した国軍は、ミャンマー全土で連日つづいた反軍政デモを力で蹴散らし、今もなお治安部隊は抵抗する市民を拘束し、国軍と武装化した民主派勢力は激しい戦闘をつづけています。

ミャンマーの人権団体によれば、クーデター以降、1万4千人近い市民が拘束され、軍の弾圧によって死亡した人が2千人を超えたとのこと。国際社会の非難や働きかけにもかかわらず、事態が収束する見通しはまったく立っておらず、犠牲者は増えつづけています。

同胞同士が対立し、血を流し合う……。国家間の戦争も起きてはならない悪事ですが、内戦はそれ以上の傷と禍根を残す悲劇ではないでしょうか。

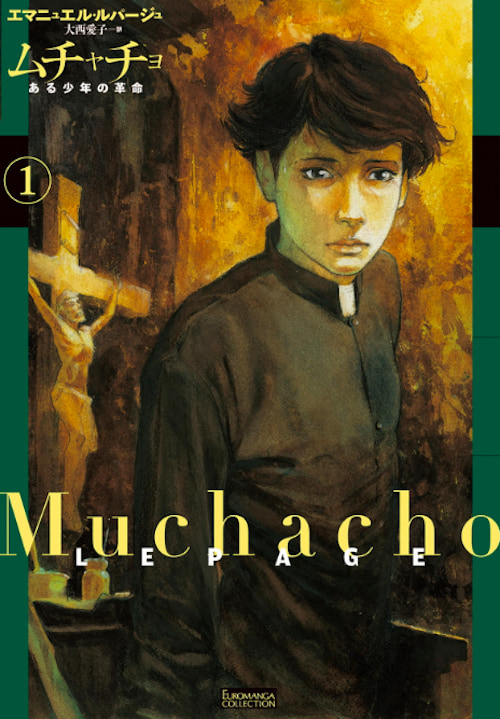

『ムチャチョ ある少年の革命』ビルドゥングスロマンの傑作

まず、ミャンマーの民主派の人々を彷彿させる、圧政にあらがい闘う人間の姿を描いた作品から紹介します。エマニュエル・ルパージュのバンド・デシネ(BD=フランス語圏の漫画)作品『ムチャチョ ある少年の革命』(飛鳥新社)。「ニカラグア、1976年11月」と記された冒頭一コマ目から、目が惹きつけられること請け合いです。

うっそうと草木が生い茂る山道。前景には乗り捨てられ、朽ちていくままになっているジープがあり、後景にはバスの前に並ばされている人々が小さく描かれています。人々に「火を貸してくれないか?」と訊いて回っては、返事に嘘がないかどうか確かめるため口の匂いを嗅いでいるのは、袖に「E・E・B・I(国家警備隊)」という徽章をつけたヴァルガス司令官。やがて、彼はひとりの若い女性の嘘を見破り、彼女のポケットからライターを押収し、「共産党めっ!」とののしって蹴るんです。

なぜ、ライターを持っていたぐらいで連行されなきゃいけないんだろう。ニカラグアという中米の小国の近現代史を知らないわたしのような読者は、日本の漫画とはちがって、絵画に近いタッチで描かれる絵の一コマ一コマに魅了されながらも、最初は首をひねるかもしれません。これは、アメリカ合衆国の支援を受けながら43年間にもわたる圧政で人民を苦しめたソモサ家の独裁政権に対し、反旗を翻した革命軍「サンディニスタ民族解放戦線(FSLN)」の決死の戦いを、ひとりの少年の成長と共に描いた物語なんです。

女性が連行された理由は、マッチ工場を経営していたソモサ一族がライターの使用を禁じていたため。「中米のアミン」と呼ばれたアナスタシオ・ソモサ・デバイレの悪政を読者に瞬時に覚らせる、見事なオープニングシーンというべきでありましょう。

主人公はガブリエル・デ・ラ・セルナです。ソモサ政権の重鎮の箱入り息子で、聖職者になるべく教育を受けています。絵がとても上手で、ルーベン神父に乞われ、教会に「キリストの受難」をテーマにした壁画を描くため小さな村サン・フアンにやってきました。ところが、FSLNに協力もしているらしいルーベン神父は、西洋の宗教画をお手本にしたガブリエルの上品な絵が気に入りません。〈ものの表皮をめくりあげなくてはならない〉、つまり、人間の外面ではなく魂の内奥を見る目を養えと、村人の姿をデッサンすることをルーベン神父に命じられたガブリエルは──。

タイトルにある「ムチャチョ」とは若者の意味。特権階級に生まれたお坊ちゃまが、初めて社会の現実に触れ、悩み、苦しみ、革命軍の戦いに身を投じ、艱難辛苦の末に心身共にたくましいムチャチョに成長していく様を、光と闇の濃淡を繊細に表現した素晴らしい画業によって伝える、これはビルドゥングスロマン(成長物語)の傑作です。

独裁者ソモサがマッチ工場のオーナーだからという理由でライターの使用が禁じられるような国で、自由を勝ち取るために闘う民衆の一人ひとりを、作者のルパージュは愛情溢れる筆致でリアルかつ劇的に描き分けています。

ニカラグアの人々への熱い共感を表明すると同時に、ガブリエルが性的アイデンティティを自覚する成長の過程を通じて、同性愛を嫌悪する中南米のマチズモ(男性優位主義)には異を唱える。また、戦争や災害といった有事に際して芸術に何ができるのかという問いに対する答えも提示。小さな個人の精神を丁寧に描きながら、大きなテーマについても深く掘り下げるという一流の表現がここにはあります。

『ロスト・シティ・レディオ』繰り返される罪と贖罪

次に紹介したいのは、内戦が残す傷跡を描いたダニエル・アラルコンの長篇小説『ロスト・シティ・レディオ』(新潮社)です。

舞台になっているのは、〈不法集団(IL)〉と呼ばれる反体制派と政府との争いが終結して10年が過ぎ、内戦の記憶をリセットするかのように国内の地名は消し去られ、数字に置き換えられてしまっているという架空の国家。

主人公は、〈共感の香りを放つ黄金の声〉で、全国民から愛されているラジオ・パーソナリティーのノーマです。リスナーから寄せられた、内戦によって行方不明になった人々の名を読み上げ、時には感動的な再会の場面を放送することで人気を博している番組「ロスト・シティ・レディオ」を担当している彼女は、ある日、「一七九七」という番号で呼ばれるようになったジャングルの村から、行方不明者のリストを握りしめやってきた11歳の少年ビクトルの訪問を受けます。

ディレクターは「この子が出れば番組は大ヒットだ」と、特別番組の企画に大乗り気。内戦が終わる頃に、一七九七村の近くで消息を絶った夫レイの帰りをいまだに待ちつづけているノーマは、複雑な思いを抱きながらも、特別番組が放送されるまでの数日間、ビクトルを預かることを承知するのでした。

ノーマとビクトルを中心としたこの現在進行形の物語の合間には、過去の記憶の数々が挿入されています。若き日のノーマとレイが育んだ愛と、内戦中の生活。戦後、ILに協力していたと告発され、「ロスト・シティ・レディオ」でもその名を呼ぶことを禁じられているレイの、ノーマですら全貌を知り得なかった過去。反体制的な人間を収容し、過酷な拷問にかけることで恐れられている施設「月」。学者になったレイが、薬草の採集のためと称して内戦下に幾度となく訪れた一七九七村で生活している人々と、そこで起きた出来事。ビクトルの生い立ち。繰り返される罪と贖罪の物語。

一体、レイの身に何が起こったのか、レイは本当は何者だったのか。大勢の登場人物の声がポリフォニック(多声的)に響く過去のパートによって、少しずつ浮かび上がってくる真実。すべての点がつながって線になったとき明らかになる、思いがけない真相。そんなサスペンスフルな物語を、作者のアラルコンは一切の感傷や煽りを排した、緊張感を失わない文章によって表現しています。その抑制の効いた筆致ゆえにこそ、混乱した状況下に生きる人々の喪失感の深さと、にもかかわらず希望を失わない強靱な生命力が、真っ直ぐ読み手の心に届くんです。

作中、誰かが探している行方不明者になりすまして、毎週のように自分の番組に電話をしてくる人について、ノーマがこんなことを言う場面があります。

〈世の中には、自分は誰かのものなんだって思っている人たちがいる。どういうわけかいなくなってしまった誰かの。それで、みんな何年も待つのよ。その人たちは行方不明者を探しているわけではないの。その人たちが行方不明になっているの〉

誰かを探すことに夢中になるあまり、自分自身の人生を見失ってしまう。それは悲劇の連鎖というべきでしょう。

どうか杞憂でありますように

『ムチャチョ』に描かれているように、革命によってソモサ独裁政権はたおれ、サンディニスタ政権が誕生しましたが、その後、アメリカ合衆国の干渉を受けて再び内戦が起こり、1987年の中米和平条約を経てもなお政情不安定なニカラグア。

民主主義を希求するミャンマーの皆さんが軍事政権に打ち克つ日が、近い将来きっと訪れるにちがいないと信じたい気持ちの一方で、『ロスト・シティ・レディオ』で描かれているような内戦が残す傷と禍根や、ニカラグアに見ることができる同胞同士の争いがまた新たな骨肉の争いを生む状況から無縁でありますようにと、そんな心配が杞憂でありますようにと、祈らずにいられません。

でも……、募金くらいしかできていない傍観者のわたしからそんなこと言われたくないですよね。ミャンマーの皆さん、ごめんなさい。今回は書いていてつらい2作の紹介でした。

関連記事

-

-

4年目の今、重荷だった「王子様」を堂々と名乗れる。Last Princeが語る、プリンスを背負う勇気と楽しさ

Last Prince:PR