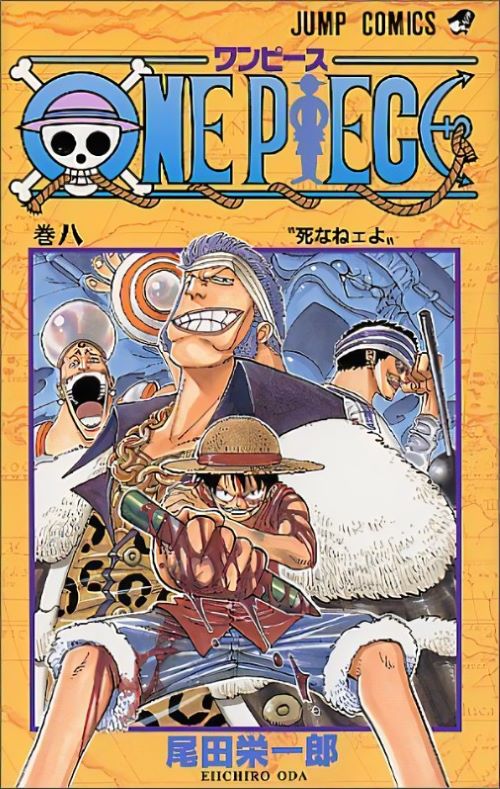

怒涛の展開が連続した「ワノ国編」が終幕を迎え、いよいよ最終章がスタートした『ONE PIECE』(ワンピース)。先の展開を予想するいわゆる「考察」シーンが盛り上がりを見せていることも本作の注目すべきトピックだが、対してすでに描かれている内容の「批評」についてはまだまだ語られていない切り口がある。

本稿では、『ONE PIECE』は単なる海賊ものではなく“ヤクザ”ものとしての素地に立脚する部分が大きいのではないか、という観点から、オルタナティブな読書体験を試みる。

ギンとベラミーに見る“仁義”の倫理観

たとえばサンジが初登場する海上レストラン・バラティエ編でのギンの描かれ方だ。

ギンは死に瀕するレベルの空腹に見舞われていたところをサンジに救われる。サンジに心から感謝するが、ギンの所属する海賊団の船長である首領(ドン)・クリークはサンジの殺害を命じた。サンジとクリーク、双方に恩義を感じているギンは揺れ動く。

ここでギンが取った行動に、この作品のある特異な性質が浮かび上がってくる。

『ONE PIECE』は海賊漫画だ。それはそうだ。

ただ、この作品に描かれる海賊たちの行動理念・規範意識は、海賊(パイレーツ)の流儀とはまた違ったものに思える瞬間が間々ある。西洋のアウトローであるパイレーツの風俗とかけ離れた、極めて東アジアローカルなアウトロー、任侠(やくざ)の倫理観。仁義だ。

ギンは自分を死の淵から救い上げたサンジに大恩を感じている。と同時に、“親分”であるクリークにも報いるべき恩が、通すべき筋が、果たすべき仁義がある。

西洋的なアウトローの世界観でいえば、自分にとっての利害関係で取捨選択し、どちらを取るかということになる。クリークに逆らってこの世界で生きていくことはできないと現実を受け入れ、非情に徹しサンジを手にかけるリアリスト志向も、サンジの人間性に惚れ込みボスとの縁を切るヒューマニスト志向もあり得る。

ただ、ギンはそのどちらの選択もしない。

一度はサンジに牙を剥くもののとどめを刺すことができず、クリークにサンジを見逃してほしいと涙ながら嘆願する。クリークはそれに激昂し、ギンをその場で海賊団から放逐する。そして、自身の配下全員が携帯しているガスマスクをギンに捨てるよう命じた上で、毒ガス攻撃「M・H・5」を放つ準備体勢に入る。つまり「お前はもう仲間ではない」「死ね」というふたつの宣告を同時にしたわけだ。

そしてギンはというと、あろうことか言われたとおりマスクを捨てる。マスクを捨てようが捨てまいが、ギンはクリークの配下には戻れない。犬死にだ。なのになぜそんなことをするのか?

ここに、パイレーツ的なそれとはかけ離れた倫理観、仁義が表出していると考える。

“面子”と“沽券”のSTRONG WORLD

前述のギンの描写は、支配者への服従、恐怖政治によるスポイルといった単に受動的なスタンスというよりも、自発的に選び取ったという見せ方、自由意志の側面が幾分あるように感じられる。

それは“親分”に“仁義を果たす”という目的意識に基づく歪な積極的隷属だ。“奉公”に近いアティチュード。

現代における仁義という概念は極めてファジーなものだが、この記事内では本来的な儒教の「仁義」ではなく、侠客(やくざ者)たちの間で独自に発展した仁義(の認識)について主に論じる。といっても、明瞭に二分できるほどそこに境目はないのだけれど。

仁義を翻訳ツールにかけてみると、“Justice”、“humanity and justice”、“duty”、“moral code”、訳語として示されるのはだいたいそんなところだ。

いずれも再翻訳をかければ別の単語が表示される程度には、そのものずばりな訳とは言い難いといっていいだろう。少なくともカタカナで用いられる「ヒューマニティ」や「モラル」とはニュアンスがまったく別物だ。そういった意味では、“仁義”は英語圏にない概念といえる。『ONE PIECE』はこの奇妙で不可解なマナーをマンガというフォーマットにおいて高解像度で再現している。

合理性からかけ離れているだけでなく、合理性を度外視した人情の部分で見ても説明不能な、自暴自棄と取れるような選択肢を人に選ばせ得る概念。自己の幸福のためではなく、“面子”や“沽券”のために動く。時に命を投げ打つ自律、あるいは自己陶酔。極端な場合、“命より大事なものがある”という信奉を前提としたある種の命の軽さに接続する。しかもそれが宗教的な土台なしに行われ得るという点で非常に特異といえるのかもしれない。

西洋的な価値観でもそういったことが起こり得ないわけではないだろう。ただ、この国においては“そういったこと”についての、少なくとも「わからなくはない」程度の理解が広く根づき、強固にコンセンサスが得られている。だから『ONE PIECE』に感動し、熱狂するファンがこんなにもいる。

日本社会においては、ビジネスの現場でも「仁義」の概念の定着が見られる。たとえば広告業界では、自動車メーカーであれば◯◯自動車、ビールメーカーであれば△△ビールというように、各業態につき1社としか取引しないという不文律を自らに課しているエージェンシー(代理店)やプロダクション(制作会社)が少なくない。

自動車広告の制作実績が豊富なら、何社も請け負ったほうが合理的にいい仕事ができるといえるだろう。なのになぜ、と問うて「仁義の問題」だと説明されたことを時折思い出す。これがどれほどポピュラーな認識なのかについては判断し得ないが。

“親分”とトキシック・マスキュリニティ

前述したギン同様のテーマが描かれるエピソードのひとつに、ドレスローザ編でのベラミーにまつわる描写がある。

ベラミーは“親分”であるドフラミンゴへの恩に報い仁義を果たすため、せっかく友人と呼べる関係に至ったルフィと対峙する。ただ、ドフラミンゴはその時点ですでにベラミーを捨て駒として見ていて、彼に一切の関心がない。そしてベラミー自身がそのことを痛烈に理解している。その上でなおベラミーはルフィに戦いを挑む。

ルフィに勝とうが勝つまいが、どころか、ルフィと戦おうが戦うまいが、ベラミーはドフラミンゴの配下には戻れない。犬死にだ。なのになぜそんなことをするのか? ベラミーはこう語る。

「わかってんだ 憧れる男を間違えた事も……!! 己のみじめさも!!!」「マヌケにゃマヌケなりの貫くべき“筋”ってもんがあんだよ!!!」

そこまで自覚があるのなら、西洋的な倫理観に照らしていえばすぐにボスとの関係を終わらせ、自身の幸福のために動くのが自然な情動だ。しかしそれは彼ら任侠(やくざ者)の倫理観、仁義にもとる行為だ。

この“仁義に悖る”行為に対し拒絶を貫く主体は、作中でしばしばこう表現される。「男」と。

ベラミーはこうつづける。

「おれはあの人を尊敬してる!!! “死に方”だけでも認めて貰えるんなら──それで本望だ!!!」

ルフィはこう応じる。

「ウソつけ!!──こうするしかねェんだろ!!! “男”だもんな!!!」

ルフィはベラミーの身を案じつつも、その選択に理解を示し、“男だ”と称える。──“称える”のだ。

そしてベラミーは「そこまでわかってんなら黙って戦え!!!」と返す。このコミュニケーションから示唆されるのは、ふたりが互いに認め合いわかり合っているということ。お互いがお互いを理解し共鳴する、悲しくも美しい場面として描かれる。

ここからわかるように、この仁義というロマンチシズム(と言ってしまうことにする)は、トキシック・マスキュリニティと強固に結びついている。“男”というそれ単体では良いも悪いもない単なるジェンダーの記号を“称える”ニュアンスで口にし、その意図が難なく通じる程度には。

源流は尾田栄一郎の愛好ジャンル

ベラミーについて同様、ギンがクリークから捨て駒として唾棄された際にも、サンジが「ギン…お前はついていく男を間違えたらしいぜ……!!」と怒りを顕にし、“男”同士の交感が描かれた。

筆者はこの手の男たちの盛り上がりを常々クソ白けて遠くから見ている男だが、このシーンで“何が描かれているのか”が理解できないほど距離があるわけではない。無関係でいさせてくれない程度には人口に膾炙(かいしゃ)した発想といえるのだろう、“これ”は。

仁義のベースを感じる描写が見られるのはギンとベラミーのエピソードだけではない。

『ONE PIECE』では“面子”や“沽券”のためにわざわざリスクを冒す行為が描かれ、その行為が敵対するキャラクターから称えられるシーンがしばしば描かれる。

ジンベエが麦わらの一味への加入の前に、それまで自身の“親分”格であったビッグ・マムに“仁義を通す”ために会いにいく場面などがそうだ。

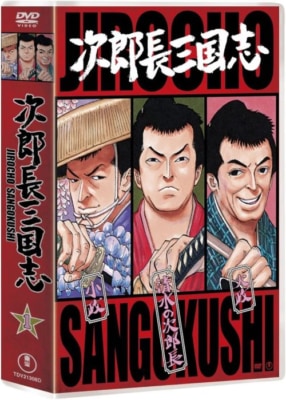

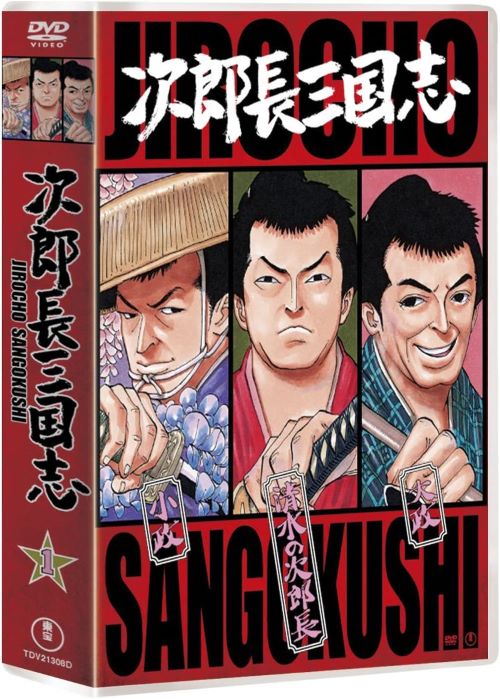

こうした海賊とは本来的にちぐはぐなはずの倫理観が作品を通底するものになった経緯を考えると、尾田栄一郎が任侠映画の愛好家であることによる影響は大いにあると見ていいだろう。

任侠映画(ヤクザ映画)とは、東映がリードして1960〜70年代に隆盛した時代劇の分派ジャンルだ。この趣味が大将たちのデザインに色濃く反映されていることはファンの間でよく知られている。

余談だが、上記のような背景で任侠映画を彩った俳優陣をモデルにしたキャラクターが多いことも影響してか、ワンピースには壮年男性キャラが非常に多い。そして、そこに大量投入されているのが往年の洋画吹き替え声優たちだ。

ゴール・D・ロジャー役の大塚周夫、津嘉山正種、白ひげ役(初代)の有本欽隆、カイドウ役の玄田哲章、ミホーク役(初代)の青野武をはじめとして、洋画吹き替えでの活躍によって知られる役者が目立つ。往年の洋画吹き替えファンにとってたまらない布陣だろう。少年漫画原作のアニメとは思えない彼らの重たい芝居が堪能できる貴重なコンテンツとしての側面もまた『ONE PIECE』のひとつの要素だ。

仁義を西洋に輸出するコンテンツ

ここまで論じたようなことがてんで見当外れでないとするならば、(現代のそれとは大きくその様相を異にするとしても)反社会勢力と結びついてきた倫理観が、長らく日本で一番売れている少年マンガの骨子になっているということは、なかなかに異常事態といえるのかもしれない。

極私的に言えば、エログロ描写が激しい作品よりも『ONE PIECE』のほうがヒヤリとすることが多い。描かれているやりとりが任侠過ぎて、「こんなもの子供が読んでいいんだろうか」と感じることが間々ある。

当の筆者自身、子供の時分にそう感じていた。これ、子供の人格形成に変な影響が出るんじゃないか?大丈夫なんだろうか?というような一種の危機感を、こんなふうに言語化はできないまでも感じていた。なんて嫌な子供だ。

また、対外的に見ても、言ってみれば漫画という弩級の波及力を持つコンテンツに乗せて倫理観の輸出をしているわけで、その影響力は凄まじいだろう。

しかし、仁義という共通認識をプリインストールされていない地域の人たちにとって、『ONE PIECE』の劇中で交わされているコミュニケーションは──“意味がわかる”ものなのだろうか?というのがしばしば気になる。向こうからしたら「よくわかんないけど日本ってこういう感じなんだろう」といったエキゾチックな機微として受け止められているのかもしれない。実際のところ、案外西洋にも仁義と似た倫理観の系譜があって、違和感なく接続しているのかもしれないが。その点についてはぜひ聞き取りをしてみたいところだ。

関連記事

-

-

マヂカルラブリー×岡崎体育、自分を一番出せるキャパ「大勢の人を笑わす方法を知らない」【『DAIENKAI 2025』特別企画】

『DAIENKAI 2025』:PR -

ジュースごくごく倶楽部、対バンで見つけた自分たちのかっこいい音楽とボーカル阪本の成長【『DAIENKAI 2025』特別企画】

『DAIENKAI 2025』:PR