アニメ映画『神々の山嶺』P・インバート監督に藤津亮太が迫る「高畑勲監督から大きな影響を受けました」

文=藤津亮太 編集=アライユキコ

(C) Le Sommet des Dieux - 2021 / Julianne Films / Folivari / Mélusine Productions / France 3 Cinéma / Aura Cinéma

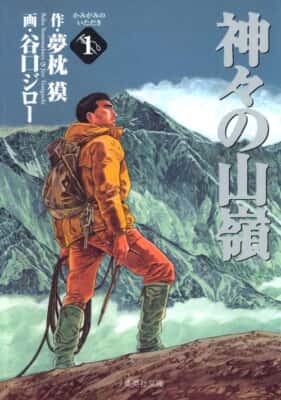

7月8日公開のアニメ映画『神々の山嶺(いただき)』。日本の大ヒット作品(作・夢枕獏、画・谷口ジロー)を、異例のフランス・ルクセンブルク合作で映像化したパトリック・インバート監督に、アニメ評論家・藤津亮太がインタビュー、発想と製作設計、過程に迫り、作品の魅力を解き明かす。

アニメ映画『神々の山嶺』の魅力を監督に聞く

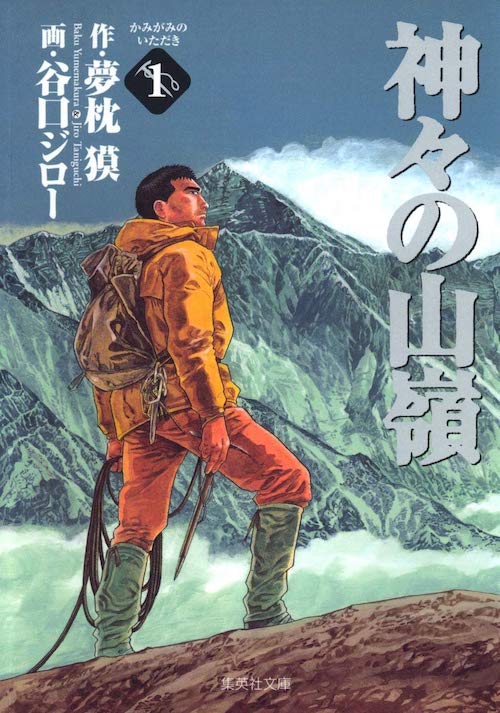

マンガ『神々の山嶺』は、夢枕獏の山岳小説を谷口ジローがマンガ化した作品だ。本作は、孤高のクライマー・羽生と、彼の人生を追う山岳カメラマン・深町の姿を、1970年代から1990年代にかけてを舞台に描く。これがフランス・ルクセンブルクの合作でアニメ映画化され、7月8日から日本公開される。

日本のマンガ(しかも谷口ジロー作品)をヨーロッパのスタッフがアニメ化するという状況そのものが稀なケースで、企画を聞いただけではどのような作品に仕上がるのか、想像は難しかった。しかし完成したアニメ映画『神々の山嶺』は、そんな不安を吹き飛ばすような確固たるスタイルを持った作品として、見事に完成していた。本作は第47回セザール賞でアニメーション映画賞を受賞している。

なお、オリジナルは仏語だが、日本で公開されるのは大塚明夫、堀内賢雄による吹き替え版。これによって日本語話者には、さらに作品の輪郭がくっきりと伝わる仕上がりになっている。

今回、同作のパトリック・インバート(Patrick Imbert)監督の話を聞くことができた。そこでインバート監督の言葉を交えつつアニメ映画『神々の山嶺』の魅力について考えたい。

インバート監督は、フランスを代表するアニメーション学校・ゴブラン校の出身で、アニメーターとしてキャリアを積んだ。映画『アヴリルと奇妙な世界』、『くまのアーネストおじさんとセレスティーヌ』ではアニメーション監修を手がけ、2018年には『とてもいじわるなキツネと仲間たち』を監督(バンジャマン・レネールと共同)。同作もセザール賞アニメーション映画賞を受賞した。

今 敏監督作品、沖浦啓之監督の作品が好きだった

──原作マンガ『神々の山嶺』とはどういうかたちで出会ったのでしょうか。

パトリック・インバート(以下P.I) 谷口ジローさんの作品は知っていましたが、『神々の山嶺』は読んだことがありませんでした。プロデューサーのジャン=シャルル・オストレロが非常に山が好きで、彼から「このマンガをアニメ化しよう」と持ちかけられたのが最初です。

『神々の山嶺』は2000年から2003年まで雑誌で連載された。単行本は全5巻。各巻300ページ前後という大ボリュームである。これがフランスで出版され累計38万部のヒット。2005年には「バンド・デシネのカンヌ」とも呼ばれるアングレーム国際漫画祭で、本作により谷口は最優秀デッサン賞を受賞している。バンド・デシネの影響を受けたと語る谷口だが、フランスを含むヨーロッパで人気が高い谷口の代表作というにふさわしい1作といえる。なお谷口は、2011年にはフランス政府から芸術文化勲章シュヴァリエ章を贈られている。

アニメ映画『神々の山嶺』で印象的なのは、光を意識した美術が支える画面構成とキャラクターの抑制された演技。そういう意味では、一般的にイメージされる欧米のアニメーションらしからぬ映像ででき上がっている。

──『神々の山嶺』は、前作『とてもいじわるなキツネと仲間たち』とも、アニメーション監修で参加した作品ともスタイルが違っています。

P.I 実は本作のリアルで写実的なスタイルは、本来のわたしのスタイルに近いんです。フランスではアニメは子供向けのものが多く、写実的な作品は少ないです。これまで制作に携わったものは、むしろ作品のほうにわたしが合わせている感じでした。わたしはもともと今 敏監督の作品や、『人狼 JIN-ROH』の沖浦啓之監督の作品が好きだったので、このようなリアリティを追求した作品をやりたかったのです。だからこのプロジェクトを持ちかけられたとき、ぜひやりたいと思いました。

──キャリアの初期にアニメーターとして参加している『コルトマルテーズ 皇帝の財宝を狙え!』(2002年)は、かなりリアルなタッチの作品です。

P.I 『コルトマルテーズ』に関わったころはまだ、わたしは駆け出しで、それほど能動的に選んだ作品ではありませんが、参加できてうれしかった作品です。

──あまり例のないスタイルの作品を制作する場合、スタッフ内での意思の統一が大事だと思いますが、どのような工夫をしましたか。

P.I まず同じ部屋で過ごし、なるべく話し合うようにしました。ストーリーボード・アーティストのメンバーとも話を重ねて、わたしがどんなものから影響を受けているのか、どんな好みをしているのかを、理解してもらうようにしました。わたし自身ができ上がったストーリーボードに手を入れることもありました。アニメーターに対しては、登場人物を動かし過ぎないように、意味のない動きをさせないように、とお願いしました。

──背景美術とキャラクターに対する照明の設計が非常に繊細にコントロールされていましたが、こちらはどのように進めたのでしょうか。

P.I アニメにとって色は大事ですが、光もまたとても大事な要素です。わたしは写真も絵画も好きで、現実を映し出そうとしたら光が重要なツールになることを知っています。なので今回は、さまざまな光の効果を取り入れるようにしました。わたしは若いころに版画をやっていたことがあり、そこで白と黒のコントラストというのがいかに絵にとって大事かということを学びました。それが光の重要性を意識することにつながっています。具体的には、美術監督のダヴィッド・コカール=ダッソーと綿密な作業をしました。各シークエンスのカラースクリプトを作りながら、光の状態、気候の状態などを一緒に詰めていきました。わたしは写真も実写映画も好きですから、光の取り扱いについては実写映画や写真からの影響が大きいとも思います。

ダヴィッド・コカール=ダッソー(David Coquard-Dassault)は、個人のTumblrに『神々の山嶺』のカラースクリプトをアップしている。それを見るとルックがかなり本編の映像と近く、この段階でかなり緻密にルックを作り上げていったであろうことが想像できる。またダヴィッド・コカール=ダッソーは監督としても作品を発表しており、『PERIPHERIA』はYouTubeで見ることができる。

純粋に日本のアニメの影響を受けている

──先ほど、今 敏監督、沖浦啓之監督の名前が出ましたが、ほかに影響を受けたクリエイターを教えてください。

P.I 影響を受けたクリエイターは大勢います。ヌーベルバーグの中ではフランソワ・トリュフォー、アメリカン・ニューシネマではマーティン・スコセッシです。アニメでは高畑勲監督から大きな影響を受けました。作品を通じてナレーションのつけ方や、物語の筋道のつけ方などを学びました。

映画は原作を踏襲し、カメラマンの深町が伝説的クライマー・羽生を探す現在の出来事と、羽生の過去に起きた出来事が交互に語られていく。プレスのプロダクションノートによると、インバート監督は、高畑勲の『おもひでぽろぽろ』(1991)にインスピレーションを受けたこともあり、この構成を採用したという。

──近年、世界的にアニメーション・ドキュメンタリーが注目を浴びています。アニメーション・ドキュメンタリーも、伝統的なアニメーションよりは実写映画に近いスタイルを採用している作品が多いです。そういった状況が『神々の山嶺』に影響を与えた部分はあるのでしょうか?

P.I いえ、アニメーション・ドキュメンタリーに影響を受けた部分はありません。ただ確かに、経済的理由で実写では制作できないということでアニメーション・ドキュメンタリーがさまざまに制作されているのはそのとおりです。そういう作品と、ディズニー、ピクサーのような従来の大規模な予算でカラフルなアニメーションが共存していて、アニメの世界が多様性という意味でとてもリッチになっているということはいえます。ただわたしについていえば、純粋に日本のアニメの影響を受けているというふうにいえます。

──やはり、日本のアニメの影響が大きいのですね。

P.I ディズニーと日本のアニメの作り方の違いは、予算規模の差が大きいところから生まれています。日本のアニメは、動かすところと動かさないところのメリハリをはっきりつけることで、限られた予算の中でやりたいことを達成しています。そのほかは止めても、見せ場となる「ここだけは」という部分に力を入れる。そのバランスが絶妙です。たとえば押井守監督の作品は、そのあたりのコントロールが非常に巧みで、シンプルでありながら大きな効果を上げています。わたしはアニメーター出身で監督ですが、いつも予算との戦いで、どうすればいいかを考えてきました。『神々の山嶺』も予算が限られていたので、ディズニー・スタイルを採用することは最初から考えていませんでした。日本のアニメは、手法と予算とのバランスという問題について、わたしがこの仕事を始める30年も前から、ちゃんと答えを見つけています。本当に参考にさせてもらいました。

マンガそのままが最良とは限らない

大ボリュームの原作を90分余りの映画にまとめるのは並大抵のことではない。アニメ映画『神々の山嶺』は、大胆な脚色で枝葉を取り払い、「羽生丈二という男の生き様」と「羽生を追う深町誠」というふたりのドラマを凝縮させた。インバート監督は、本作のドラマをどのように捉えていたのだろうか。

──語り手である深町、深町が追う羽生というふたりの人物について、どのように捉えていたでしょうか。

P.I 羽生は孤独で社会と距離を取っている人物ですが、ひとつのことを最後までやり遂げる完璧な人間です。ちょっと普通の人から遠い存在です。深町については、観客誰もが共感できる、標準的な人間です。ただし羽生と出会ったことで、彼はより山に引き込まれていくことになります。わたしは深町と重なる部分が多いですが、登場人物全員に少しずつ自分が投影されています。

──原作よりも「観察者である深町」と「行動者である羽生」というコントラストが強調された脚色だと思いました。

P.I そうです! 原作マンガが指摘のとおりの内容なので、そこを生かしました。深町は最初は観察者として写真を撮るという立場の中にいます。しかし、羽生のことを調べていくうちに、だんだん主体的に動いていくことになる。そして最後に羽生のエベレスト登頂についていくときは、写真を撮ることよりも、山に登ることそのものに集中していくというふうに変化していくのです。

──物語の終わり方が、小説とも原作マンガとも異なるかたちになっています。

P.I ラストに限らず、物語の変更については、何かひとつのルールに従って決めたわけではなく、いろんな理由を勘案して決めました。ただ1500ページのマンガを90分にしなくてはならないわけで、各エピソードについてはかなり厳選しなくてはならなかったのは確かです。映画とマンガでは、ロジックや時間のつなぎ方、読者・観客の長さの感じ方が異なります。映画にするときに、マンガそのままが最良とは限らないといつも思っており、ストーリーボードなどを見ながら、いろいろな兼ね合いでカットする部分を決めていきました。

日本の方がどう受け止めてくれるのか

『神々の山嶺』の脚色は大胆だ。原作マンガは、羽生の大きな転機となる事件の真相を、クライマックスまで引っ張った上で明かしている。しかし本作は「引き」を作らず、その場でその真相をずばり絵として見せてしまう。しかし、それによって羽生の中にどのような変化が起きたのかが明確になった。グランドジョラスへの挑戦、クライマックスで登場するエベレストでの深町との関係性という、事件後の主要なエピソードの関連性がはっきり見え、頑なで無口な羽生の心のありようがはっきりと浮かび上がるようになった。

『神々の山嶺』はフランスで300以上の劇場で公開され大ヒット。最後にインバート監督に日本公開への思いを聞いた。

──7月8日からいよいよ公開です。

P.I アニメ大国である日本で『神々の山嶺』を公開できるのは、うれしいと思うと同時に怖いことです。作中に日本の風景が出てきますが、それも含めて、日本の方がどう受け止めてくれるのか。そんな不安を抱えつつも、楽しみにしています。

日本のアニメが「ANIME」として世界に流通した結果、ここ数年は「ANIME」が、「日本製アニメ風の表現スタイル」を指す言葉として流通するようになっている。2020年に公開された中国作品『羅小黒戦記 ぼくが選ぶ未来』(MTJJ木頭監督)などは、日本でない国が制作した「ANIME」の筆頭といえる。そしてアニメ映画『神々の山嶺』も間違いなく、日本ではない国から生まれた「ANIME」のひとつである。

日本の十八番であるスタイルが他国のクリエイターに制作されることを「脅威」と捉える意見もある。だが3DCG作品優勢という趨勢と、美意識の共有という点を併せて考えれば、これはむしろ「仲間」と捉えるべきだろう。その手法でしか表現できない情感がある以上、その手法を愛する制作者・ファンというものが国境を越えてひとつの共同体を形成し得るという可能性があるということは、「手描きアニメ」の未来にとってとても重要なことだと思う。

-

『神々の山嶺』

監督:パトリック・インバート

原作:『神々の山嶺』(作・夢枕獏 画・谷口ジロー/集英社)

日本語吹き替えキャスト:堀内賢雄、大塚明夫、逢坂良太、今井麻美

配給:ロングライド、東京テアトル

(C) Le Sommet des Dieux – 2021 / Julianne Films / Folivari / Mélusine Productions / France 3 Cinéma / Aura Cinéma関連リンク

-

関連記事

-

-

マヂカルラブリー×岡崎体育、自分を一番出せるキャパ「大勢の人を笑わす方法を知らない」【『DAIENKAI 2025』特別企画】

『DAIENKAI 2025』:PR -

ジュースごくごく倶楽部、対バンで見つけた自分たちのかっこいい音楽とボーカル阪本の成長【『DAIENKAI 2025』特別企画】

『DAIENKAI 2025』:PR