アニメの古典が成立したのは1979年だとして、何をもって「古典」というのか。『銀河鉄道999』の功績の検証を起点に、「過去のものさし」と「未来のものさし」を手に、アニメ評論家・藤津亮太の思索の大旅行が始まる。A Journey to the stars.

目次

1979年『銀河鉄道999』大ヒット

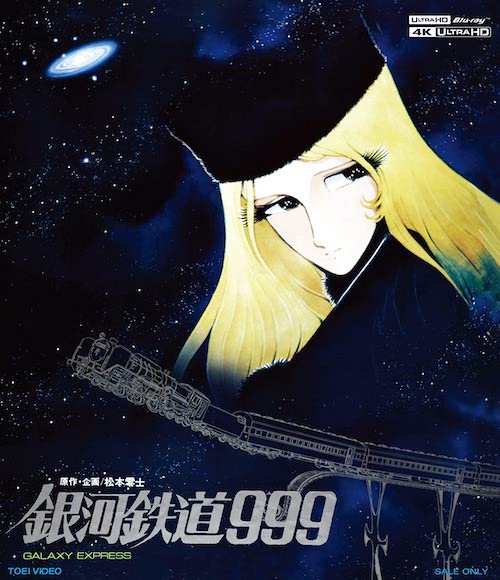

ドルビーシネマ化された映画『銀河鉄道999』(りんたろう監督)を観て以来、「アニメにおける古典」と、それが成立した1979年のことを考えている。

『銀河鉄道999』は1979年公開。もう40年以上前の作品ということになる。確かに今の10代が見れば古い作品に見えるだろう。内容もシンプルで、昨今の劇場アニメと比べたら、素朴といってもいい。だが『銀河鉄道999』は確かに古典と呼び得るだけの作品としてそこにあった。

『銀河鉄道999』は、星野鉄郎が、謎の美女メーテルに導かれ、機械の体をただでくれる星まで旅をするという内容。松本零士の原作漫画は、基本的に1話完結。999号が停車した星で鉄郎がさまざまな人と出会い事件に巻き込まれるのが基本フォーマットで、テレビアニメもこれに準じていた。これに対し映画版は、漫画でもまだ描かれていないラストシーンまで描き、1本の独立した映画として公開。同作は大ヒットし、1979年度の配給収入邦画第1位となった。

古典と呼び得る2つの要素

ここで古典と呼んでいるのは、単に古いだけの作品のことではない。私見になるが、古典と呼び得る作品には2つの要素が共存している。ひとつは、その時代の思考・感性を見事に結晶化したという要素。もうひとつは、その先の時代につながる可能性を示したという要素。その比率は作品によって異なるものの、この2つの要素の組み合わせによって普遍性を獲得した作品が古典なのではないかと思う。

たとえば『機動戦士ガンダム』や『ルパン三世(第1シリーズ)』は前者より後者の要素が強い。『ガンダム』や『ルパン三世』は、表現しようとした内容が非常に革新的だった。ただし一方で実際の表現を見ると、できている部分もあれば、届かなかった部分や余分な回り道なども存在している。そういう意味で「結晶化」のようなゆるがなさは弱い。しかし、挑戦的な内容でアニメの可能性を大幅に拡張した。そして後続の作品は、これら先駆的作品の凸凹を踏まえつつ、未来へ向けてさらなる挑戦を積み重ねることになった。

『銀河鉄道999』の結晶化の見事さ

一方『999』も、先駆的な作品の1本ではあるが、そちらの要素よりも「時代の感性・思考の結晶化」という要素がまず勝っている。たとえば当時のヒットメーカーであるゴダイゴの主題歌がいかに映画と一体化しているかを考えても、このことはよくわかると思う。そして「表現したいこと」と「それを伝える表現手法」が過不足なく噛み合って、「アニメにおける青春映画」という作品像を成立させている。その結晶化の見事さは、時代の風雪をくぐり抜けた40年後の今のほうがより明確に伝わってくる。

『999』と同様に、「結晶化」の度合いが高い古典として、同じ1979年に公開された2つのアニメ映画——劇場版『エースをねらえ!』(出崎統監督)、『ルパン三世 カリオストロの城』(宮崎駿監督)——が挙げられる。『エースをねらえ!』は『999』と同じく「青春映画」を、『カリオストロの城』の場合は「(エスコートヒーローによる)古典的活劇」を目指して制作された。いずれも、今以上に複雑な心理を描こうとしたり、今以上にリアリズムに偏った表現をしようとしたら、このような結晶化は起きなかっただろう。時代が求めた感情の粒度と、それを表現できる技術がうまくマッチしたからこそ、結晶化が起きたといえる。

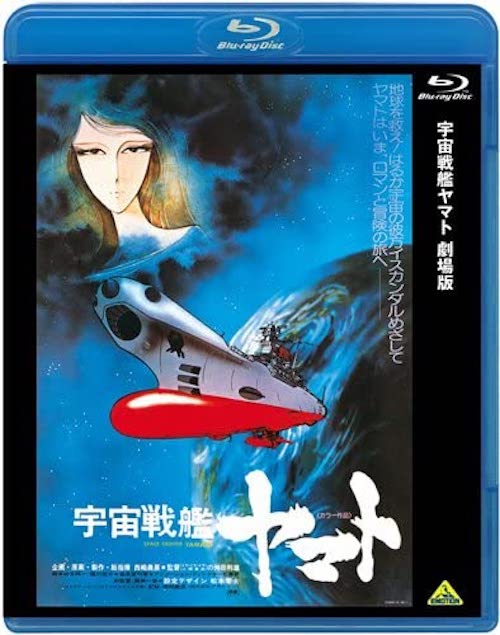

1977年『宇宙戦艦ヤマト』大ヒット

どうして1979年に、古典と呼び得るアニメーション映画がまとまって登場したのか。ここでは『999』をサンプルに、「過去のものさし」と「未来のものさし」を使って考えたいと思う。

「過去のものさし」として注目したいのは1979年が、戦後のアニメーション産業が本格始動した1958年(国産初のカラー長編アニメーション『白蛇伝』の公開年)から約20年が経過しているという点である。

この20年の間に、アニメになじみのある世代が成長し、増加した。特に1960年前後に生まれた世代は、アニメ・特撮の進化と共に年齢を重ね、1979年には高校生〜大学生になっていた。彼らを先頭に、かつては「小学生で卒業するもの」だったアニメを、中高生になっても楽しむ層が増えていくことになった。それが社会的に可視化されたのが、1977年の劇場版『宇宙戦艦ヤマト』の大ヒットだった。

同作のヒットで「ティーンに向けたアニメ」が企画されるようになる。ティーンに向けた企画ということは、青年の課題であるアイデンティティの問題と、その延長にある恋愛が取り扱われることを意味した。『999』の場合も、主人公・星野鉄郎の年齢を原作の10歳から15歳へと引き上げたのもそこが狙いだった。

ちなみにりん監督が脚本に実写映画『約束』(斎藤耕一監督)の脚本家・石森史郎を指名したのも、同作で描かれた男女(萩原健一と岸恵子)の間の雰囲気が、鉄郎とメーテルの間に欲しかったからだという。確かに本作で岸恵子が演じた年上の女性は、ある秘密を隠しており、言葉数も少なくメーテルに通じる雰囲気がある。

本編では終着駅到着直前に、鉄郎が、メーテルが沈み込んでいるのではないかと気にかけるところから始まる一連のシーンが、『約束』に通じる雰囲気が強い。メーテルがわざと華やいだ雰囲気を出して話を変え、そのあと鉄郎が「地球に帰ったら一緒に暮らさないか」と告白するくだりは、当時のアニメとしてはとても生っぽいニュアンスの表現だ。

「観客の変化」と「作り手のキャリア」

一方、この1958年からの20年間は作り手を取り巻く環境も当然ながら大きく変化していた。アニメ産業黎明期に新人として制作現場に入ったスタッフたちが経験を積み、彼らは1979年には働き盛りの年齢になっていた。さらに1970年代前半に起きた、虫プロダクションの倒産、東映動画の労働争議といった出来事を契機に、業界内の人材が流動化。それぞれの会社で培われたスタイルが人と共に流れ出して、業界の各所で化学反応を起こすようになっていた。

たとえばりん監督は1941年生まれで当時38歳。、もともと東映動画のスタッフだったが、虫プロに転職しそこで監督になったあと、フリーになった。フリーとして古巣である東映動画でテレビシリーズの監督をいくつか手掛けたあと、『宇宙海賊キャプテンハーロック』を担当。この第1話が評価されたことで、『999』の監督に抜擢されることになった。りんは、生え抜きでない演出家が長編の監督をするということが、東映動画においていかに異例なことかと、当時の製作部長に言われたという。

このように「観客の変化」と「作り手のキャリア」がうまくクロスしたところに、1979年の特別なところがあるのだ。これは同年の『機動戦士ガンダム』、前年放送された『未来少年コナン』(宮崎駿監督)にも当てはまる要素である。

映画の「規範」獲得への試行錯誤

では「未来のものさし」はどうだろうか。1979年の20年後は、1999年である。そこから振り返ると、1979年が「アニメで映画を作る」という試みの、再スタート地点であることが見えてくる。

何をもって映画とするかは、作り手にとって定義はまちまちだ。映画というジャンルにこだわりを持たない作り手もいる。しかし、いずれにせよ90分から120分という長尺をコントロールするにはなんらかの「規範」が必要であるということは変わらない。ただ長いエピソードを展開しただけでは、ダレたり、迷走したりして、長時間映像を見たときの(広い意味での)快楽を最大化することができない。快楽を最大化するには、作り手が自らの「規範」を基準に、省略と強調を駆使して作品を組み立てる必要がある。

たとえば東映動画の初期の長編群はその「規範」を獲得しようとする試行錯誤と考えてもいいかもしれない。また虫プロダクションの「アニメラマ」三部作(『千夜一夜物語』『クレオパトラ』『哀しみのベラドンナ』)も、『ベラドンナ』を除くと、明確な規範を持っていたようには見えない。

つまり1979年にアニメで映画を作ろうとすると、直接的に参考になりそうなアニメ映画は1973年の『ベラドンナ』、1978年の『ルパン三世(VS複製人間)』、『さらば宇宙戦艦ヤマト 愛の戦士たち』ぐらいだったのである。

りん監督は『999』を長編で作ることについて次のように回想している。

長編っていうものを自分の中でどうやって作っていいか分からない。どうしようかと考えて、もし自分が長編をやれるんであれば、TVの感覚でやるしかないなと思った。TVの感覚というのは、作画枚数とかの事ではなくて、僕の中にあるスピーディーな感覚。

『PLUS MADHOUSE 4 りんたろう』スタジオ雄/キネマ旬報社

また別のところではりん監督は、中学生くらいから観ていたフランス映画やイタリア映画などのスタイルも念頭にあった、とも語っている。つまりりん監督は作りながら、自分らしい映画を作る「規範」を探っていったというわけだ。

僕はやっぱり、松本零士の作品には、どっかにセンチメンタリズムがあると思うんだよ。センチメンタリズムという言葉が違うなら、昏さが出ている。昏さの美学。(略)僕もそれが嫌いじゃないしね。、ただ、それを思い切り出すほど度胸もよくないんだよ。『そういうのを出すのはダセエなあ』と思うからね。だけど『999』に関しては、絵コンテを描いているうちに、内容が血肉になっていって、自分自身もおセンチになったところがあった。

『PLUS MADHOUSE 4 りんたろう』スタジオ雄/キネマ旬報社

本編を観るとこの「スピーディーな語り」と、センチメンタリズムが前面に出てくる情緒中心のシーンが、うまい具合に組み合わさって、映画のチェンジオブペースを作り出している。たとえば、トレーダー分岐点についた鉄郎が街を歩き回り、酒場に入ってリューズの歌を聞くに至る一連のシーンは、歩き回る鉄郎の様子を音楽シーンで描き、音楽が終わったところで、句読点のようなコミカルな猫の鳴き声、そして酒場で静かに歌を聴かせるシーンと、ペースのチェンジが見事だ。

りん監督の演出は、続編『さよなら銀河鉄道999 ─アンドロメダ終着駅─』ではさらに前面に出てきて、演出が映画をリードするようになってくる。このりん監督の語り口はさらに研ぎ澄まされて『カムイの剣』(1985)、『X』(1996)などの代表作を世に送り出すことになる。

宮崎駿、出崎統、押井守……世界へとつづく

出崎監督は『SPACE ADVENTURE コブラ』(1982)『ゴルゴ13』(1983)と長編を発表し『劇場版とっとこハム太郎』シリーズを経て、2007年には『劇場版CLANNAD -クラナド-』を監督している。ここで忘れていけないのは、『エースをねらえ!』を分析して、自らの「規範」を手にした押井守が、『うる星やつら2 ビューティフル・ドリーマー』(1984)で自らの世界を確立したという点だ。押井は、1995年には『GHOST IN THE SHELL/攻殻機動隊』を発表し、世界的に知られるようになる。これらの出来事が「未来のものさし」の20年間に起きたことになる。

「未来のものさし」を当ててみると、アニメ映画に自意識をもって向かい合うということが本格的に始まったのが、1979年だということが見えてくる。

1980年代の挑戦と混沌、1990年代半ば以降の精度の高い画面作りの定着といったその後のアニメの歴史を考えると、1979年の諸作や、それに先立つ1970年代のいくつかの作品は、現代との関係性において「アニメの古典」と呼び得るのではないかと思うのだ。

関連記事

-

-

マヂカルラブリー×岡崎体育、自分を一番出せるキャパ「大勢の人を笑わす方法を知らない」【『DAIENKAI 2025』特別企画】

『DAIENKAI 2025』:PR -

ジュースごくごく倶楽部、対バンで見つけた自分たちのかっこいい音楽とボーカル阪本の成長【『DAIENKAI 2025』特別企画】

『DAIENKAI 2025』:PR