東京オリンピック・パラリンピック組織委員会の森喜朗会長(現在は辞任)の発言「組織委員会に女性は7人くらいか。7人くらいおりますが、皆さん、わきまえておられて」が批判を浴びた。「わきまえる」ことを是とする感覚への不信、怒り。作家の藤野可織が『朝日新聞デジタル』に寄せたエッセイに感銘を受けた書評家・豊崎由美は、さらに、小説『消失の惑星』に描かれた遠い異国の「女性の怒り」の本質が、現代ニッポンのそれに重なることに打たれる。

「あの日、私はわきまえた女だった」

(藤野可織『朝日新聞デジタル』2021年2月24日)

私はずっと怒っている

『朝日新聞デジタル』は有料サイトなので全文読めない人がいるかと思うんですが、ここに掲載された小説家・藤野可織さんのエッセイが素晴らしいんです。

ある日、乗り込んだタクシーの運転手から言われたひと言。

〈しかし最近何かというたらすぐセクハラ、セクハラですなあ。〉

前職で一緒だった女の子たちからもそう言われるけど、そんなこといったら何も言えなくなるから、自分はこれまでどおり「言いたいことは全部言うてまっせ」と朗らかに語りかける運転手に、藤野さんは頭の中でたくさんの反論を思い浮かべたものの、結局何も言い返せなかったというのです。密室である車内で体格のいい男性とふたりきり。その状況から引き出されるネガティブな想像が自分を「わきまえた女」にしたと、藤野さんは回想します。

それはとてもささいな出来事かもしれないけれど、〈私はずっと怒っている。何も言えなかった自分に対して憤怒している。〉〈恐怖も忘れていない。(略)私は恐怖でかんたんに黙ってしまう人間だという事実が私を蝕(むしば)んでいる。〉と。

そして、エッセイをこのような至言で結んでいるんです。

〈わきまえるとはそういうことだ。恐怖による沈黙と、長く続く自傷めいた怒り。誰かに対しわきまえよと求めそのとおりになったとき、それはただただ恐怖の作用なのだ。〉

藤野さんのこの文章を読んで「わからない」という女性はひとりもおりますまい。同じような体験をしたことがないという女性はひとりもおりますまい。

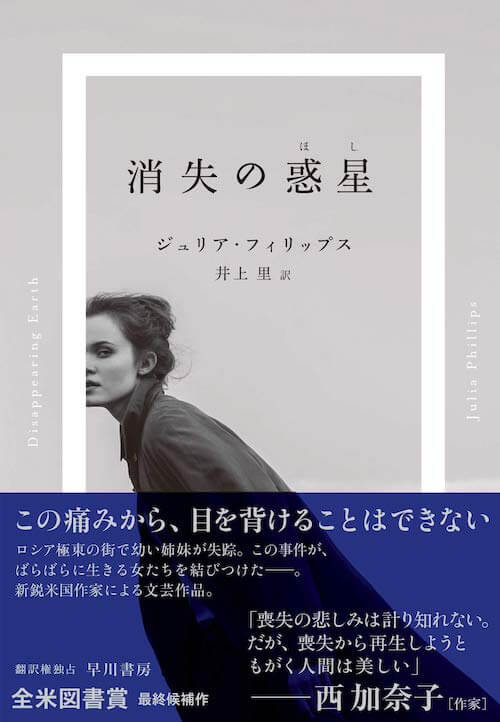

というわけで、今回紹介したい小説はジュリア・フィリップスの『消失の惑星(ほし)』(早川書房)になります。ここに登場する大勢の女性もまた、藤野さんのエッセイと同じように、わたしの過去における「女だから味わわされた屈辱や怒りや恐怖」を思い出させてくれるからです。