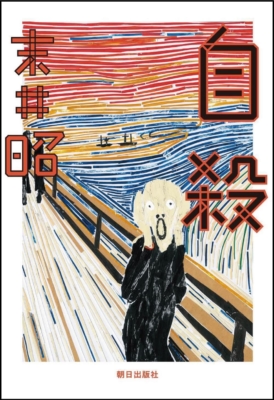

『自殺』に込めた思い

僕は2013年に『自殺』という本を出している。この年の自殺者数は2万7283人だった。3万人を割ったとはいえ、まだまだ自殺者は多かった。そして、自殺していく人たちを「負け組」と捉えて、見て見ぬふりをする人も多かった。

『自殺』はそういう人たちに向けて、自殺から目を背けないでほしい、自殺した人たちを悼んでほしいという気持ちで書いた。また、自殺を考えている人の友達になりたいとも思って書いている。

自分の過去の愚かしい話も書いた。「こんな奴でも生きているんだ」と、笑ってもらえればと思ったからだ。そして「こんな奴がいるのなら、自分だって生きていいだろう」と思ってくれるかもしれないとも思った。

助け合う社会を取り戻さないといけない

にっちもさっちもいかなくなって、思い悩んで「いっそのこと死んでやろうか」と思い始めたら自殺スパイラルの始まりで、考えれば考えるほど出口はなくなり、希死念慮も出てくる。そういうときは、誰かに話をすることだ。話を聞いてくれるのなら知らない人でもいい。

『自殺』で青木ヶ原樹海を取材しに行ったとき、樹海を案内してくれた人が、自殺しにきた人とちょっとひと言でも話すと、その人が自殺を思い留まることがあると言っていた。話すことの効力は大きい。

食べるものがないという極限状態になったら、誰でもいいから助けを求めることだ。人に助けを求めることはけっして恥ではない。「〔基本的人権〕第11条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。」と憲法に書いてある。飢え死にしそうだということは、人権が侵されているということだ。自己責任もくそもない。公的機関が手を差し伸べなくてはいけないのだ。何十年も引きこもっていた人が、餓死していたというテレビ番組を観たが、日本はどうなってしまうのか心配になった。

コロナは人間の暗黒面を引きずり出す。それに負けたら悲惨な社会になる。助け合う社会を取り戻さないといけないのだ。