『現代日本を読む──ノンフィクションの名作・問題作』武田徹(中公新書/2020年)

本書はジャーナリスト・評論家である著者が、1970年代以降の日本のノンフィクション作品を主に表現手法に注目しながら論じたもの。その冒頭では、ノンフィクションが「物語的な文章」の創作小説と、「事実的な文章」であるニュース報道の間に位置づけられている。ただ、ノンフィクションの中にも「物語的な文章」寄りの作品もあれば、「事実的な文章」寄りの作品もある。どちらに傾くかで読者の反応も変わってくることが、本書の作品論からは読み取れる。

一例として、国際政治学者の若泉敬の『他策ナカリシヲ信ゼムト欲ス』(文藝春秋。以下、『他策』と略)が挙げられる。1994年に刊行された本書は、若泉がかつて沖縄返還交渉で日本政府の密使を務めた当事者として、日米両政府のいわゆる「核密約」の存在を公表したものだ。この密約については沖縄返還が決まったころより識者の間では推測されていたが、日本政府は一貫してその存在を否定してきた。その中で若泉は、覚悟を決めて事実を明るみにしたにもかかわらず、政府はなおもシラを切り通す。結局、密約の存在が政府によって検証されたのは、若泉の死後、2009年だった。

なぜ、若泉の意志は空回りしてしまったのか。武田徹はその理由を、『他策』が「一篇の物語」として読まれてしまったからではないかと推測する。《『他策』の描写はどこかスパイ映画のようだ》と武田が書くように、若泉は現実をドラマチックに語ることを好む人物であったらしい。《しかし語りが前面に出ると事実は後景に隠れる。その結果、『他策』は事実に読者の意識を向かわせる求心力を弱めてしまったのではないか》というのだ。

この指摘は、今年のノンフィクション界最大の話題作のひとつである石井妙子『女帝 小池百合子』(文藝春秋)にも当てはまるかもしれない。同作では、現東京都知事の小池百合子の足跡を辿る中で、多くの証言をもとにカイロ大学卒業という学歴の真偽などが厳しく追及された。それにもかかわらず、同書はその刊行直後に実施された東京都知事選にはさほど影響は与えず、小池はあっさり再選を果たしている。

それというのも、『他策』と同様、「一篇の物語」として読まれてしまってからではないか。実際、『女帝 小池百合子』について有吉佐和子の『悪女について』や松本清張の『砂の器』といった小説と重ね合わせる向きもあった。そんなふうに小説のように読まれたがゆえに、学歴詐称疑惑などに関する肝心の事実が後景に隠れてしまい、告発の目論見は外れてしまったのだろう。『現代日本を読む』は、このようにノンフィクションにおける表現の難しさについても教えてくれる。

「田中角栄研究──その金脈と人脈」立花隆(『文藝春秋』1974年11月号初出/『田中角栄研究全記録<上巻>』講談社文庫/1982年)

おもしろいことに、立花隆の出世作である「田中角栄研究──金脈と人脈」は、『女帝 小池百合子』とは逆に、時の首相を辞任にまで追い込む力を発揮しながら、物語的な表現が希薄だったがために、発表当時、ノンフィクションとしての評価はいまひとつだったらしい。大宅壮一ノンフィクション賞の選考委員会でも話題にのぼったものの、「文章という点から見ると、新聞の報道文を一歩もでていない」などと酷評され、授賞にいたらなかった。

恥ずかしながら私は、この歴史に残るレポートを、これまでざっと流して読むぐらいですませていた。それが今年、たまたま仕事で必要に迫られ、初めてひと通り読んだ。データと事実を突き合わせながら田中のカネづくりのからくりを明らかにしていく様ははスリリングで、同作が当時の社会に与えたインパクトは想像するに余りある。

田中角栄には、「学歴がなく、素手でのし上がって権力を掴み取った」といった物語が常につきまとい、本人もそれを積極的に利用した。そうした人物と戦うには、相手の物語に乗らず、徹底して事実のみで勝負するのが最も有効であったのだろう。より時代の近い例でいえば、安倍晋三の首相在任中には、「戦犯容疑者の岸信介の孫」という図式による批判も目立った。それにもかかわらず、ほとんど効果がなかったのは、安倍自身がむしろ岸信介の孫であることを意識し、その物語の中で安保法制の改定などに取り組んでいたからではないか。

『三島由紀夫事件 50年目の証言──警察と自衛隊は何を知っていたか』西法太郎(新潮社/2020年)

今年没後50年を迎えた作家の三島由紀夫も、自らつくりあげた物語の中に生き、そして死んでいった人物である。その死のあとで振り返れば、あれは自身の最期をほのめかしたものだったのかと思わせる発言も少なくない。それだけに私たちは三島を振り返るにも、彼が綿密に計画を立てた上で自衛隊に乗り込んでクーデターを呼びかけ、割腹自殺に至ったという物語からどうしても抜け出せない。

だが、当の三島は自決までいかなる蹉跌が起こるか知れず、予断を許さないと知人たちに書き残すなど、むしろ死ねないほうに賭けていたふしがあるという。だが、それがクーデターを起こす以外はすべて思いどおりにいってしまったのは、実は警察(警視)庁の上層部は三島の行動を事前に察知していながら、わざと止めず、自衛隊にも伝えなかったからではないか──。『三島由紀夫事件 50年目の証言』はそんな仮定のもと、当時の警察や自衛隊の関係者にも取材し、裁判記録にも当たりながら、改めて事件の真相に迫っている。

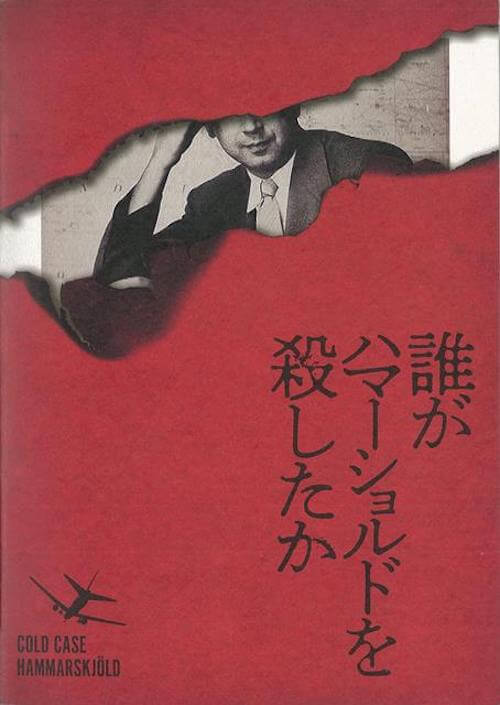

『誰がハマーショルドを殺したか』監督・マッツ・ブリュガー(デンマーク・ノルウェー・スウェーデン・ベルギー合作/2019年/2020年日本公開)

今年は、TBSに保存されていた記録映像を用いた『三島由紀夫vs東大全共闘 50年目の真実』、東海テレビ制作の『さよならテレビ』、富山のチューリップテレビ制作の『はりぼて』など印象に残るドキュメンタリー映画がいくつかあった。とりわけ私が強い衝撃を受けたのが、デンマーク人のドキュメンタリー作家が撮った本作である。テーマとなるのは、1961年に第2代国連事務総長のダグ・ハマーショルドが、アフリカのコンゴ危機の停戦を求める交渉会議に向かう途中、乗った飛行機が墜落して死亡した事件だ。当初より謀殺の噂があり、監督のブリュガーは、スウェーデン人の調査員と連れ立って事故機が墜落したザンビアなど各国を取材しながら、その真相を探っていく。だが、話はそれだけで終わらない。調べていくうちに、謀殺への関与が疑われる南アフリカのある謎の組織が、さらに恐るべき企みを計画していた疑惑が浮上したのだ。

私は、この手の陰謀論めいた話は本来、あまり好きではないのだが、どういうわけか本作にはグイグイ引き込まれずにはいられなかった。それは監督のブリュガーのスタンスにもあるのかもしれない。彼はこの企画に乗り出した理由を《最初、スカンジナビア出身の中年男2人が、元国連事務総長殺人の陰謀説を解くという設定がおもしろいと思った》と語っているように(本作のパンフレットより)、シリアスなテーマに反してそのノリは軽い。事故機の残骸は地中に埋められたと知ると、墜落現場近くのある地点に目星をつけ、人力で掘り返そうとするなど、道化的に振る舞ったりもする。要するに、押しつけがましいところが一切なく、「自分はあくまで観ている人に考える材料を与えるだけ」といったスタンスを貫いているからこそ、かえって信頼が置けたのかもしれない。

関連記事

-

-

4年目の今、重荷だった「王子様」を堂々と名乗れる。Last Princeが語る、プリンスを背負う勇気と楽しさ

Last Prince:PR