「朝鮮人だ!!」で炎上した『1945ひろしまタイムライン』企画の背景には何があったのか。アニメ評論家・藤津亮太が考察を進めていくと、さまざまなフィクションの苦闘の歴史の果てに、『この世界の片隅に』の傑作たるゆえんが見えてきた。

「戦時下の生の声を伝える」という発想

NHK広島放送局がツイッター上で展開をしている『1945ひろしまタイムライン』という企画が、先日強い批判を浴びた。

この企画は「もし75年前にツイッターがあったら」という想定で、実在する人物の日記をもとにアカウントを運営していくというものだ。その中のひとつ、中学1年生のシュンというアカウントが8月20日、朝鮮半島出身者が戦勝国民として列車で横暴に振る舞う様子を記し、「あまりのやるせなさに、涙が止まらない」と悔しさをにじませるツイートをしたのだ。

NHKは批判を受けて、8月24日に『1945ひろしまタイムラインブログ』に、お詫びを含む内容の投稿をアップした。

この一件のどこがどう問題かは近代史研究者・辻田真佐憲の記事「『朝鮮人だ!!』ツイート炎上…『ひろしまタイムライン』最大の問題はこれだ 非常に残念だったNHKの“二枚舌”」(現代ビジネス 2020.8.25)を読んでいただくとして、ここでは『ひろしまタイムライン』がどうしてこういうことになったのかという、その背景を考えてみたい。これはフィクションでアジア・太平洋戦争の時代を描く難しさと通じる部分があると思うからだ。

『ひろしまタイムライン』の根底にあるのは「戦時下の生の声を伝える」という発想だ。それを「現在の生の声」がうずまくツイッターの中に投じようというわけである。その点で、このアイデアは、多くの“反戦”を扱ったドラマや児童文学(そしてそのアニメ化作品)に対するカウンターと位置づけることができる。

どうしてカウンターなのか。

大雑把に括ると、これまで制作された“反戦もの”の多くは、主人公サイドを、戦災とそれを招いた政治の二重の被害者として描くことが中心だった。しかも、それら「かわいそうな物語」へと単純にまとめられる傾向が強い。「かわいそうな物語」へとわかりやすくまとめることが、「戦争体験のない世代に戦争を語り継ぐことに有効」と思われていたのである。そして、そういう語り口は、クリシェ化しやすく、事実そういう作品が多かったのだ。

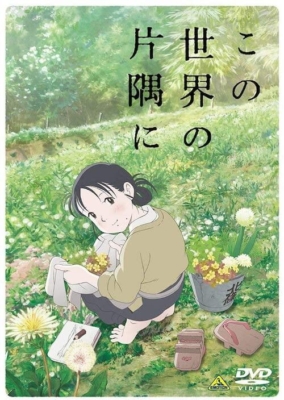

先日NHKでテレビ放送されたアニメ映画『この世界の片隅に』は、こうの史代の同名原作を片渕須直監督が映像化したものだ。この作品は、原作マンガ、アニメ映画共に、発表以来しばしば「“反戦もの”らしくない」と評されてきた。それは本作が先述の“反戦もの”のクリシェとは違うアプローチで戦時下の暮らしを描くことに成功したからだ。

こうのも片渕も、当時の広島や呉の風景と生活を改めて調べ、作中に再現するということを通じて、改めて「その時代に生きた人間」を描こうと試みた。いうなればクリシェがリアリズムによって更新されたのである。これもまた、先行作に対するひとつのカウンターであったと読むことができる。

従来の“反戦もの”へのカウンターであり、その時代に生きた人間を表現するという点で、『ひろしまタイムライン』と『この世界の片隅に』の狙いは近い。似たような狙いからスタートしたにもかかわらず、『ひろしまタイムライン』と『この世界の片隅に』の間には大きな差がある。

それは「現代の読者・観客の視点」の有無だ。これは単に「読者・観客の知識に合わせて注釈を入れる」といったものとも異なっている。

関連記事

-

-

ケビンス×そいつどいつが考える「チョキピース」の最適ツッコミ? 東京はお笑いの全部の要素が混ざる

よしもと漫才劇場:PR -

「VTuberのママになりたい」現代美術家兼イラストレーターの廣瀬祥子が目指すアートの外に開かれた表現

廣瀬祥子(現代美術家)/ひろせ(イラストレーター):PR -

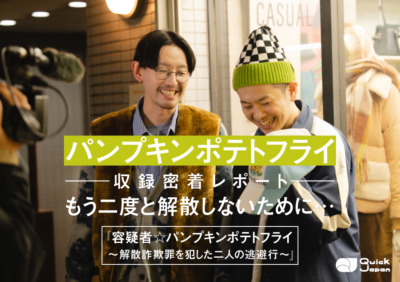

パンプキンポテトフライが初の冠ロケ番組で警察からの逃避行!?谷「AVみたいな設定やん」【『容疑者☆パンプキンポテトフライ』収録密着レポート】

『容疑者☆パンプキンポテトフライ』:PR -

『FNS歌謡祭』で示した“ライブアイドル”としての証明。実力の限界へ挑み続けた先にある、Devil ANTHEM.の現在地

Devil ANTHEM.:PR