第168回芥川賞受賞予想。デリケートな批判を恐れない候補作が頼もしい!佐藤厚志「荒地の家族」を推す(「M&M」杉江松恋&マライ・メントライン)

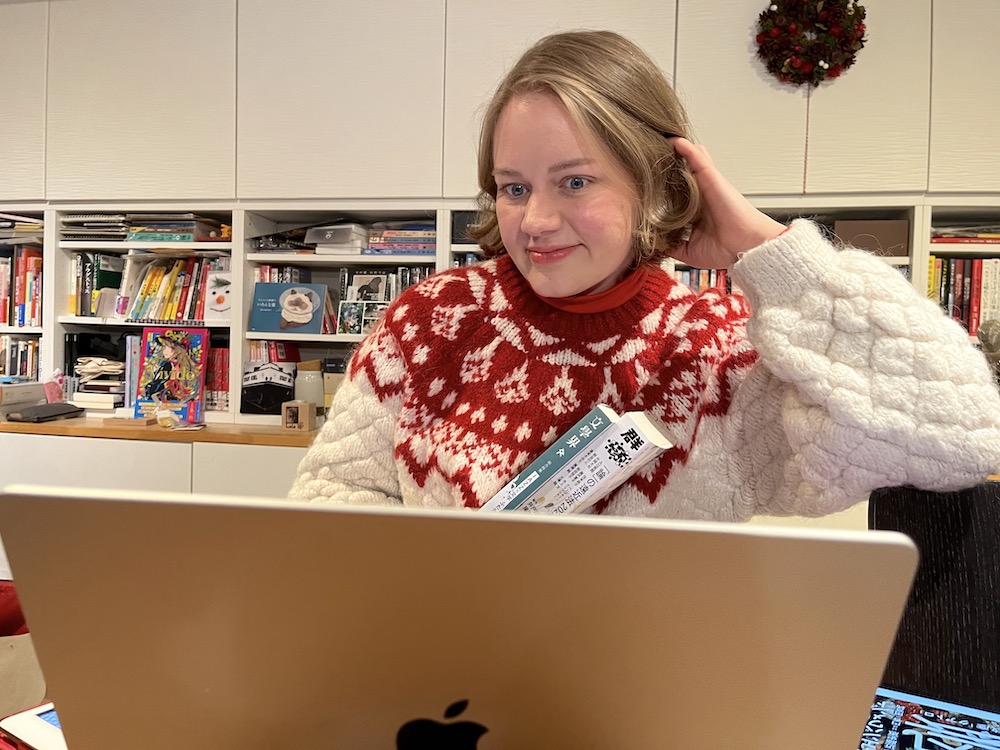

構成・文=杉江松恋/マライ・メントライン 編集=アライユキコ

1月19日、第168回芥川賞が発表される。今回の候補は初めてが4人、2回目がひとりと新鮮な顔ぶれとなった。小川洋子、奥泉光、川上弘美、島田雅彦、平野啓一郎、堀江敏幸、松浦寿輝、山田詠美、吉田修一の9名の選考委員による本家選考会にさきがけ、書評家・杉江松恋と文学を愛するドイツ人、マライ・メントラインのチーム「M&M」が全候補作を読んで徹底討論、受賞作を予想する。

今回から、松恋&マライでチーム名「M&M」としてリスタートしました(命名マライ)。20世紀文学の傑作、ブルガーコフ『巨匠とマルガリータ』(Мастер и Маргарита)の略称にあやかり、また、「お口でとろけて、手にとけない」チョコレートさながら、楽しく、だが芯のある活動を志します、どうぞよろしく!

■第168回芥川龍之介賞候補作

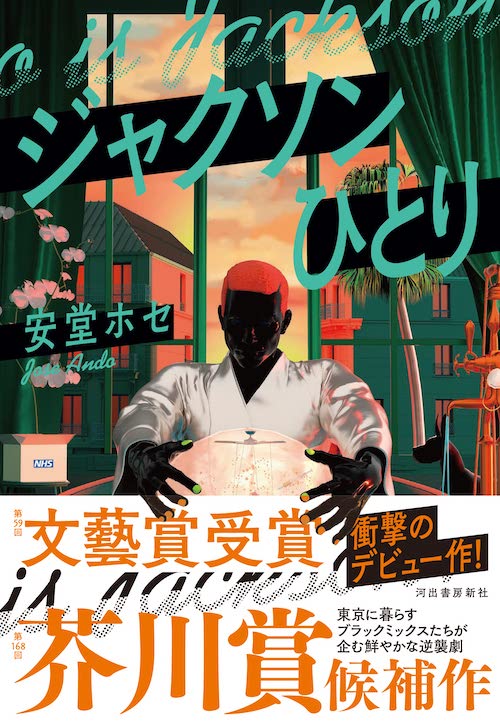

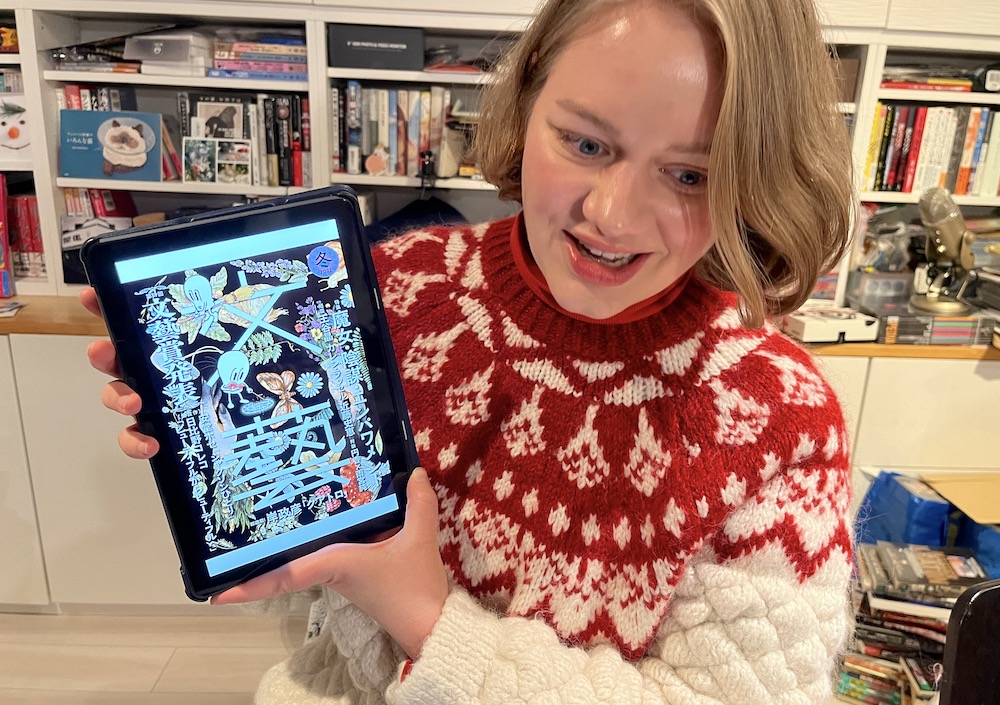

安堂ホセ「ジャクソンひとり」(『文藝』2022年冬季号)初

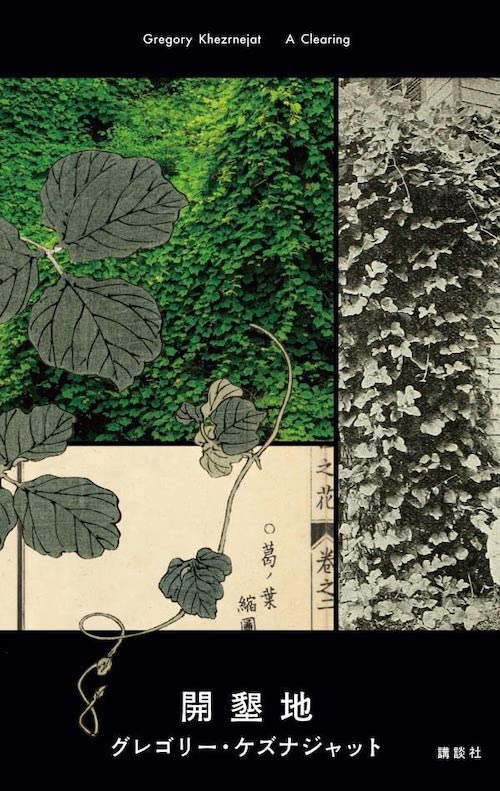

グレゴリー・ケズナジャット「開墾地」(『群像』2022年11月号)初

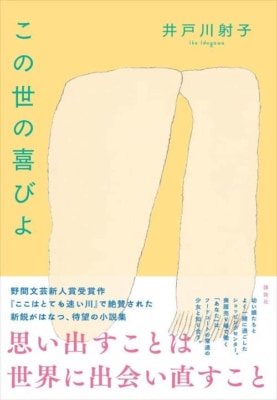

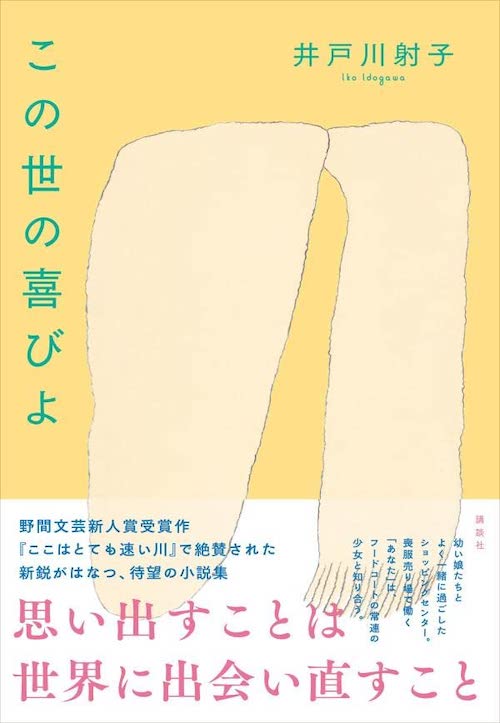

井戸川射子「この世の喜びよ」(『群像』2022年7月号)初

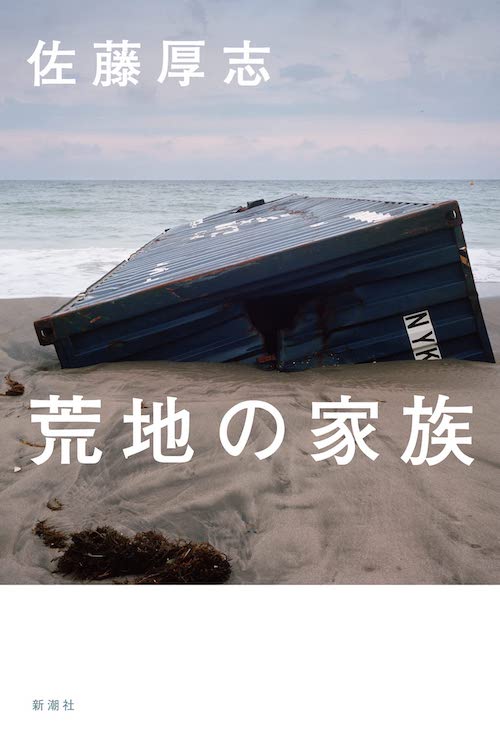

佐藤厚志「荒地の家族」(『新潮』2022年12月号)初

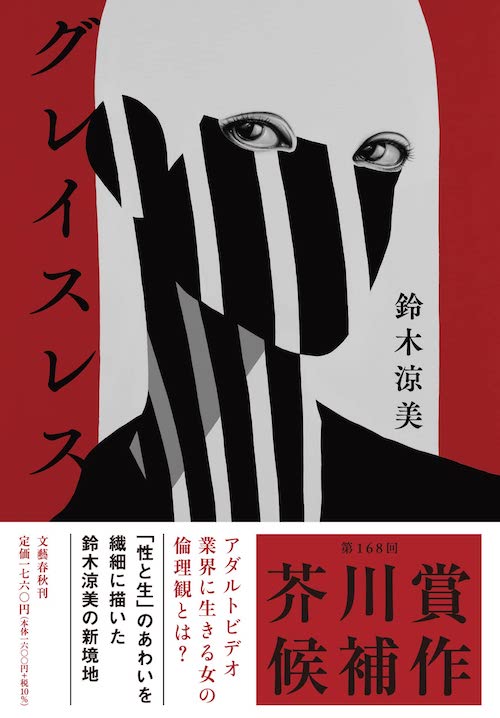

鈴木涼美「グレイスレス」(『文學界』2022年11月号)2回目

目次

安堂ホセ「ジャクソンひとり」期待の才能といって間違いない

杉江松恋(以下、杉江) 無事チーム名もついたところで予想行きます。今回は好きな作品が多いんですが、私はイチ推しを「グレイスレス」、受賞予想を「荒地の家族」で行きます。

マライ・メントライン(以下、マライ) 私はイチ推しが「開墾地」、受賞予想は「荒地の家族」にします。

杉江 おお、予想がそろいましたね。では個別に見ましょうか。日比野コレコ『ビューティフルからビューティフルへ』と共に第59回文藝賞を受賞した作者のデビュー作です。

「ジャクソンひとり」あらすじ

マッサージ師として働くジャクソンは、ある日自分を撮影したポルノ動画と思われるものがネットに存在することに気づく。同じようにアフリカ系の出自を持つ4人が集まり、誰の企みであるかを協議することになった。話し合いの中で彼らは、ある復讐の形を思いつく。

マライ 一種の文化的な復讐劇ですね。多国籍化する日本社会にしぶとく残る一種の無神経さを突く物語で、着眼点が興味深い。この「同種のガイジンだからキミもアンタも同じようなもんでしょ」という没個性のレッテル貼りに対する不満は、もうすっごくよくわかりますね。やってる側は無自覚で悪意はまったくないんだけど、という前提の置き方もよし。ただ、チームを組む「ジャクソンズ」たちの外見が似ているのは別にいいとして、皆が同じレベルで思考して完全に意思疎通できてしまうところにちょっと違和感があります。それゆえ各人のキャラ立ちが不十分で、読みにくくなっているのが残念です。

杉江 その読みにくさは意図的なものの気がします。語り手たちはアフリカ系の出自を持つ男たちで、いわゆる「純日本人」たちからは見分けがつかないと言われることを逆手に取って入れ替わりを演じようとします。だから潜在的に主語が複数形なんですね。一応単数形の三人称主語だけどジャクソンになったりジェリンになったり、頻繁に入れ替わる。ホテル・サジタリの一室で4人の体が混じり合うように書かれる箇所とか、文章にほかではあまり見られない技巧が使われる箇所があって私は気に入りました。

マライ ちょっと技巧に凝り過ぎな印象もあります。そこは好みが分かれるでしょうね。あと、作中で重要な機能を果たす「嘘とパイ投げ」っていう番組はネットでもテレビでも、あそこまで議論の応酬が高度になるものは人気を獲れないと思うんですよ。あれができるのはあくまで個人のYouTubeアカウントの周辺限定ですね。哲学的ギミックを開陳するための道具にし過ぎた感があって、そこがちょっと惜しい。

杉江 ああ、わかります。「嘘とパイ投げ」、議論好きなドイツならいけそうですけどね。

マライ 一方もちろんいいところもあって、表面的には〈ガイジン〉幻想の物語なんですけど、差別被害者が「なぜ不満を直接相手にぶつけずに組織の上司に報告しようとするのか」と揶揄される箇所とか、社会全般で重くなりつつある「ドロップアウトしたら終わり」感が背景にある点とか、いわゆるZ世代とは何かというような広範なテーマに入り込んでいる感触があります。才能ありますよこの人。

杉江 私はゲイ・カルチャーやブラック・ミュージックは門外漢なんでよくわからないんですけど、そうした文化を基盤にしつつ、説明過多にならないように気をつけているところも好感を持てました。サブカルチャーを扱う手つきもいいですね。なんといっても加害者側の無自覚さが自然な形で書かれているところがこの小説のよさだと思います。いろいろご指摘があったとおり、細部のリアリティなどでは私も少し引っかかるところがあって、物語が近未来SF的に見えちゃっている気もするんです。その現実から浮き上がった感じをどうするかが今後の課題ということになりそうですが、期待の才能といって間違いないと思います。

グレゴリー・ケズナジャット「開墾地」「多言語話者あるある」な描写は大いに刺さるが

「開墾地」あらすじ

日本に留学していたラッセルは一時帰国した。自宅のあるサウスカロライナでは義父が自宅を絡め取ろうとする葛と永遠の闘いを続けている。母親は彼と再婚したが家を出た。以来自身には理解できないペルシャ語を母語とする父親とラッセルはふたりで暮らしてきたのだ。

杉江 「開墾地」の作者グレゴリー・ケズナジャットは、英語教室で働くアメリカ人男性が日本語文化の中で自分を自分たらしめているものは何かについて考える『鴨川ランナー』で第2回京都文学賞を受賞してデビューしました。アイデンティティを言語の面から描くのは定石の手法ですが、本作では主人公の父親をペルシャ語が母語の人にしたことでまた立体性が出ましたね。

マライ 風土感にもとづくロスト・イン・トランスレーションの話でありアイデンティティ追究の話であり、景色の恒常性の奥に何があるのかという話でもあります。しっとりして深い。とても深い。コミュニケーションにおいては、その共同体で発せられる言葉の行間に共感要求を軸とする真の力があり、よそ者にとって無自覚な暴力的重圧に感じられる、という指摘は実に鋭いです。ちなみに私の場合、その手のプレッシャーからの避難は「自分言語」空間への閉じこもりとそれにもとづく世界の再解釈という形で行われます。

杉江 この手の異邦人感を描く小説としては、非常に既視感もあるのですが、日本由来の葛がアメリカの自宅を侵食する存在として書かれるあたりとか、自然描写がうまいと思いました。主人公の故郷はサウスカロライナなんですが、土壌改良のために日本から持ち込まれた葛が大繁殖して家屋を脅かすようになっている。KuZuはそのまま英語化して南部訛りでKutZu、カッズーと発音されています。

マライ 主人公は、脳内習慣で言語以上に概念の自動翻訳まで常に試みてしまう。そういう「多言語話者あるある」な描写に満ちていて、同じく多言語話者である私には大いに刺さるのですが、日本語オンリーの読者にはどうなんでしょう。私の感興を100とすると何パーセントぐらいなのか気にかかります。もしここで書かれていることが「単一語話者あるある」要素までカバーしているとすれば、小説としてさらに強みがあるだろうなとは感じるんです。

杉江 父親のペルシャ語は主人公にとって意味をなさない音声の連なりに聞こえます。同じように主人公は日本語の中にいても、スイッチを切って非言語的世界の中に閉じこもることができる。意味を持つ言葉の連なりと、持たない「おしゃべり」を分けているということで、それは単一語圏においてもあり得るあり方じゃないかと思うんですね。私はよく大阪の西成に行きますが、疲れてくると自然に音声をシャットアウトしていることがあります。疲れるんですよ、大阪のおじちゃん・おばちゃんのしゃべりが(笑)。そういう形で普遍性があるんじゃないでしょうか。

マライ それはわかりやすい喩えです。ただし本作は、感性と知性のバランスが高度で、読み取りにそれなりの能力が要求されます。「多文化≒多言語」的な観点から良識を持つ読み手に推されるでしょう。そういう意味では受賞につながりやすい気はするけど、一般読者にどれだけおもしろいと思わせられるかが勝負ですね。あと、言葉が内包する文化的強制力という問題が、結末でもうまく回収されきっていない気もします。そこが主人公と問題意識を共有するリアルガイジンから見てちょっと気になる点ではありましたね。

杉江 本文中に「母語はむしろ檻」という表現があって、そこに囚われた自意識のありようについての小説だと思いました。ただ、日本人には母語の当たり前を疑わない文化が強固なので、「作者が日本人じゃないからこういう小説なんだろ」と矮小化された評価をする読者は出てきそうに思います。もしケズナジャットさんが受賞したら、多言語話者としてマライさんにぜひインタビューしてもらいたいですね。会見では記者から地獄のような質問が出ることが予想されるので(笑)。

井戸川射子「この世の喜びよ」二人称を選択した試みは成功している

「この世の喜びよ」あらすじ

巨大なショッピングセンターの喪服売場で働く〈あなた〉はふたりの娘を育て上げた女性だ。売り場にふさわしい喪服を着て通勤する〈あなた〉は我が子よりもはるかに若い少女とフードコートで知り合い言葉を交わすようになる。はるかに若く、焦るように生きている少女と。

杉江 井戸川射子「この世の喜びよ」です。井戸川さんは初候補ですが、『群像』2020年11月号に掲載された『ここはとても速い川』があとから高く評価されたこともあって「なんで第165回の候補にしなかったんだ」という声も上がりました。候補になっていたら宇佐見りん『推し、燃ゆ』(第164回受賞作)と闘っていたんですけどね。

マライ ブンガクらしいブンガクだなーというのが率直な印象です。子育てをある程度やりきった女性の、達成感と喪失感と不安を軸にした細密モノローグ小説で、そういう読者層には刺さると思うのですが、ほかの人にはどうなのか。「実は人間には現状しかない。過去も未来も現状の蓄積なので、それを力の限り大切にするしかない」みたいなのが全体から醸し出されるメッセージ性かなと思うのですが、正直、杉江さんに読みどころを教えていただきたい(笑)。

杉江 二人称小説の形でふたりの成人した子を持つ女性の心境を描いていますよね。これ、最後の一行の「あなたに何かを伝えられる喜びよ、あなたの胸を体いっぱいの水が圧する」という文章がすべてだと思うんです。ふたつの異なる「あなた」をひとつの文章で使っている。前者は自分とは異なる存在の少女=あなたで、後者は自分自身のあなたですから、分身としての家族をひとりの人間として生育させた主人公が、自分とは別の存在と出会うというところが主眼だと思うのです。そういう話をリアリティ溢れる文章で書いた。たとえばショッピングモールを舐めるように書いていく描写がいいですね。主人公が立っている場所を克明に描いていき、背景を埋めることで本人の姿を浮かび上がらせるという手法です。

マライ ああ、なるほど。しかしなんとなくメッセージ性としてグッとくるものがあまりない。おっしゃるとおり描写はすごいんですけど、私最初、ショッピングモールを浮遊する地縛霊の主観を描いた話かと思ってたんですよ。芥川賞でそれはないだろ、と思いながら読んでいたらやっぱり違った(笑)。

杉江 地縛霊(笑)。いや、わかりますよ。結局二人称小説って、なぜ「あなた」を主語に使うのか、という謎解きの部分があるんですよね。それが明かされずに進んでいくから、読んでいて不安になるのは当然です。たぶん、題名通り「この世の喜び」を描くためには、それを受容する人はどんな存在かを書く必要があったんです。べたっと内面を書かずに主人公を描くためには距離が必要だから、対象=あなたという二人称を選択したんだと思うんです。その試みは成功していると思います。私は好きですね。読んでいて文章が楽しい。それだけの小説ともいえますが。

マライ なるほどー。しかし逆にそれをもったいぶり感として嫌がる人もいるのではないですか。

杉江 それはあるかも。これ、小説自体にメッセージ性はないと思うんですよ。今言った感じで主人公を描くことが主題で、それが終わったら小説も終わる。そういう小説があってもいいだろ、ということじゃないかと私は思うんですよね。何も言ってないのにくどくど書くなよ、と言われればその通りなんですけど。そういう小説があってもいいじゃん(笑)。

マライ そこは納得です。「全ての小説を読みつくした」系の読者向きの小説だと感じます。

杉江 まあ、非常に芥川賞っぽいといえば芥川賞っぽいですよね。

佐藤厚志「荒地の家族」「震災から10年」だからこそ読まれるべき小説

「荒地の家族」あらすじ

造園業の一人親方として働く祐治には一人息子の啓太がいる。妻の晴海は、東日本大震災のあとで病を得て死んだ。その後知加子という女性と再婚したが、彼女は祐治の子を死産したあとに家を去った。離婚届を送ってきた彼女と対話することを祐治はまだ諦めきれずにいる。

杉江 次はふたりが受賞予想1位に挙げている「荒地の家族」です。佐藤さんは仙台市で書店員として働いていて、一昨年三島由紀夫賞の候補になった『象の皮膚』でも書店員が東日本大震災に遭遇する場面が描かれました。2011年の出来事に誠実に向き合ってきた書き手だと思います。今回は東日本大震災で壊れてしまった個人と家族を描き、その記憶を蘇らせることが主題で、そこがたぶん選考委員には評価されるのではないかと。というのも、震災後10年以上経って、まだ日本文学は東日本大震災を描き切ったとは言えませんから。

マライ これ傑作です。大きな災厄のあと、「仮設」のあれこれで空白を埋め続けることが常態化した生活の果てに何が来るのか、という話ですよね。もはや震災のせいだか何だかよくわからない人生の失敗感と深い脱力感が印象的ですごい。まさに「震災から10年」でないと書けない重みと実感と鋭さだと感じました。この作品に漂う不安感は大震災の被災者だけでなく、下層への人生転落の危険が増えてしまった最近の多くの生活者の不安感と強烈にシンクロするでしょう。ここ10年以上続いてきた心の余裕のなさは、確かに日本全域に伝播したかのように存在しますから。あと、アイデンティティを「剥ぎ取られた」浜辺=人のアイデンティティの喪失、という比喩を書いたのも重要です。

杉江 主人公は妻を喪いますが、直接震災で奪われたわけではなく、その後に来た索漠とした人生の中で疲弊した結果です。そういう書き方が、逆に震災が奪っていったものの大きさを強調しているんですよね。

マライ そうなんです。震災被害という言葉から容易に想像してしまうようなメロドラマ的な何かではない。それよりはるかに重くて大きい。おっしゃることまったく同感です。

杉江 マライさんのおっしゃる「下層への転落不安」はここ数年のコロナ禍でも強く意識されることになりました。いまだ解決しきれてない震災の被害と現在のコロナ禍が重なった感もあり、まさに「震災から10年」だからこそ読まれるべき小説と思いました。

マライ 私も震災被害地に何回か行ったことがありますが、新しく街にできたものの不自然さと、だからといってそれをどうしようもない地元の人たちの思いがちゃんと織り込まれているのがすごいと感じました。だから『新潮』掲載号表紙の「震災から十年過ぎねば書けなかった魂の一撃」というコピーは的確だと思うんです。あと個人的な感想としては、明夫という語り手の幼なじみがいいです。時代の断面としての人間が凝縮されている印象があって、今回の芥川賞候補全作でのMVPといっていい素晴らしい存在感です。

杉江 私は前作の『象の皮膚』が好きなんですよ。主人公の女性が、アトピー皮膚炎のためにほかの人と距離を取っていて、二次元キャラクター推しのために生きている。実は佐藤さんはギャグも書ける人で、『象の皮膚』では書店員を悩ませるクレーマーが特撮番組の怪人みたいなタッチで書かれていて爆笑しました。今回はその感じを抑えてあって、明夫というキャラクターの特異さは本来の佐藤さんのアクの強い部分が凝縮されているんだと思います。満を持して、という一作ですよね。

マライ ああ、それ聞いて、受けた感銘の納得感が深まりました。

杉江 なんかしゃべっていて、絶対これが受賞するという確信が深まってきました(笑)。

鈴木涼美「グレイスレス」AV業界を内部から当事者目線で語る試み

「グレイスレス」あらすじ

〈わたし〉こと聖月はアダルトビデオ撮影の現場で出演者に化粧を施す仕事をしている。父と離婚した母親は英国で暮らし、聖月は母方の祖母と郊外の一軒家に住んでいる。撮影現場で出会う女性たちの声に耳を傾けながら手を動かすことで聖月の日々は過ぎていくのだ。

杉江 鈴木涼美「グレイスレス」です。鈴木さんはご自身がAV業界で働いていたことを明らかにして文筆活動をされています。今回はそれを前面に出した作品です。モデルを探すような読み方には意味がないと思うので、鈴木さんの体験がどの程度反映されているかには私は興味がないんですが。

マライ まず思ったのは、フランス文学指向なのにタイトルが英語!ということです。

杉江 そこですか(笑)。

マライ 親が英国暮らしに浸っている設定だからセーフなのか(笑)。いわゆるポリコレ論争でややこしい状況になっているAV業界を内部から当事者目線で語らせて、ネット論争的な観点の一面性を撃つ、というコンセプトはとても興味深くてよいと思います。ですが、正直言って文章が読みにくい。展開を先読みさせたくないからなんでしょうか。権威ぶっているわけでもないのに権威的文章感がある。ドイツにもこういう書き方をするインテリはいます。そういうこともあって個人的には、うーむ、という感じでした。ということで、これも杉江さんの推しポイントを濃密に伺いたいです。

杉江 前作の『ギフテッド』(第167回候補)は正直そんなに好きじゃなかったんですが、今回はとにかく文章がよくなったことに驚きました。すごく息継ぎが長い文章です。

マライ それも、何げに読者を選ぶと思うんですよ。読むリズム感が合うかどうかがけっこう大きいような気がします。

杉江 おっしゃるとおり、読む人を選ぶと思います。たぶんこの読みづらさとも受け止められる文章は意図的なものですから。権威主義とおっしゃられたのは、教養主義的な側面が年長者の発言などにあるからだと思います。この作品は、祖母・母・自分と三代にわたって女性が暮らしてきた神奈川県郊外の家についての日常と主人公が体験するAV撮影の現場とが交互に描かれていますよね。家のほうは俯瞰も駆使して調度品などが克明に書かれます。カメラでいえばロング。AV現場では主人公が化粧の人ということもあって、女性の肌などが接近した形で描かれます。こっちはズームです。その対比がおもしろい。生気溢れる館の自然描写と、精気溢れる(ダジャレです)AV撮影現場の人工的な空間とが主人公の視点から対比されていくんですよね。

マライ 杉江さんのダジャレ(笑)! いやその読みには納得です。これも好みの領域の話かもしれませんが、語り手に知的精神的財力的余裕があって、それが随所にけっこう見え隠れするのは、いまどきの読者から地味な反感を買いそうな気がしないでもない。逆に、昭和インテリ的な安定感に人生のゴールを感じる人にとっては納得できる書き方っぽい印象があります。

杉江 ああ、そうそう。ちょっとスノビズムを感じます。主人公が知的ブルジョア感を漂わせているので、AVの現場を覗き見しているだけじゃないか、という批判が出ることも予想されますよね。そこは鈴木さんが、自分は体験者だと言えば封じてしまえるわけですが。まあ、受賞可能性はともかく、どっちかというと前作が合わなかったので、今回は好きになれる作品を書いてくださったことが個人的にうれしかったんですよ。

芥川賞候補作総括●社会の深みとリアルに迫る「テーマ性」で攻めている賞

杉江 今回は「開墾地」の母語問題、「ジャクソンひとり」のLGBTQ+の描き方と、読み方によってはデリケートな批判が発生する作品が多くて、芥川賞攻めているな、という気がしました。現代と切り結んでいる感があって頼もしい。いっぽうで「この世の喜びよ」や「グレイスレス」のように文章的な冒険を怠らない作品にも好感を持ちました。小説は何が書かれるかということ以上に、それがどのような文章で書かれるかということが重要ですから。

マライ ここ数回そうなんですが、芥川賞系の純文学は直木賞以上に、社会の深みとリアルに迫る「テーマ性」で果敢な積極性を見せる作品が多くておもしろい。その知的な活況を社会に伝播・還元する文化業界のオピニオンリーダーがもっとがんばらないと申し訳ないなーとか思ってしまう次第です。たとえば「ジャクソンひとり」のような作品は、受賞するか否かに関わらず、サブカル/アート的メディアとの接点を有してもっと広範に話題化できるような気もしますし。

芥川賞と共に、1月19日に選考会が行われる第168回直木賞をチーム「M&M」(杉江松恋&マライ・メントライン)が全作を読んで、受賞作を予想する。

関連記事

-

-

「VTuberのママになりたい」現代美術家兼イラストレーターの廣瀬祥子が目指すアートの外に開かれた表現

廣瀬祥子(現代美術家)/ひろせ(イラストレーター):PR -

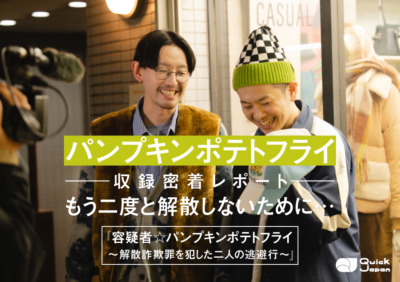

パンプキンポテトフライが初の冠ロケ番組で警察からの逃避行!?谷「AVみたいな設定やん」【『容疑者☆パンプキンポテトフライ』収録密着レポート】

『容疑者☆パンプキンポテトフライ』:PR