7月20日、第167回芥川賞が発表される。小川洋子、奥泉光、川上弘美、島田雅彦、平野啓一郎、堀江敏幸、松浦寿輝、山田詠美、吉田修一の9名の選考委員による本家選考会にさきがけ、書評家・杉江松恋と文学を愛するドイツ人、マライ・メントラインが全候補作を読んで徹底討論、受賞作を予想する。

■第167回芥川龍之介賞候補作

小砂川チト「家庭用安心坑夫」(『群像』2022年6月号/講談社)初

鈴木涼美「ギフテッド」(『文學界』2022年6月号/文藝春秋)初

高瀬隼子「おいしいごはんが食べられますように」(『群像』2022年1月号/講談社)2回目

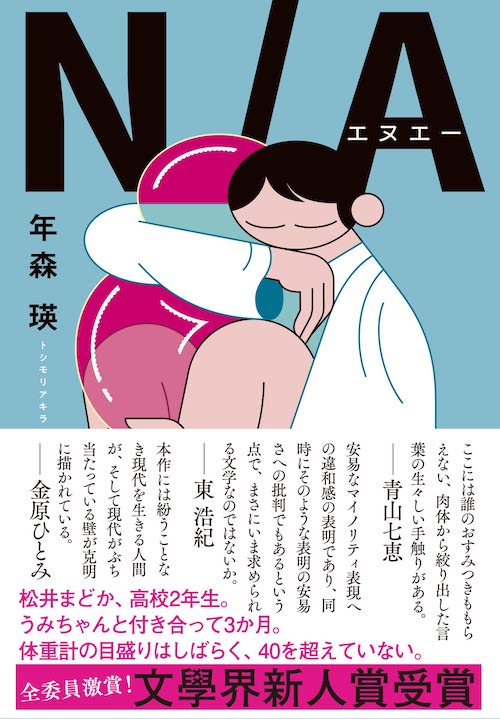

年森瑛「N/A」(『文學界』2022年5月号/文藝春秋)初

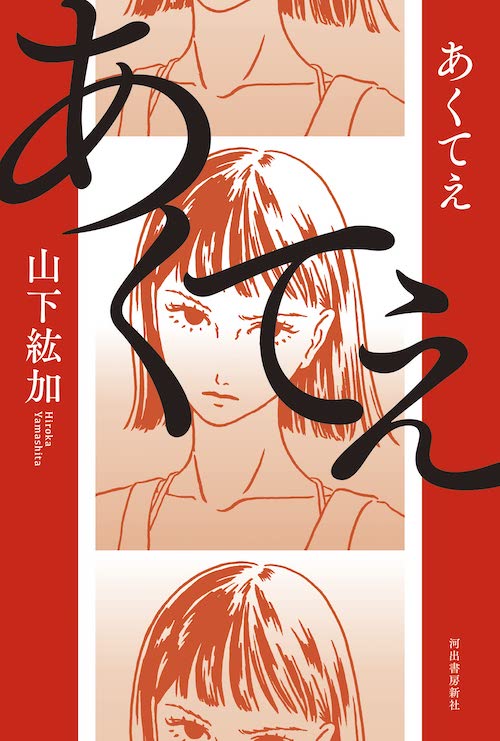

山下紘加「あくてえ」(『文藝』2022年夏季号/河出書房新社)初

目次

小砂川チト「家庭用安心坑夫」読者の心にはどこまで響くのか

杉江松恋(以下、杉江) 芥川賞は今回、高瀬準子のみが2回目で、他の4人はお初という新鮮な顔ぶれになりました。まず、お互いのイチ推しと受賞予想をお願いします。

マライ・メントライン(以下、マライ) 私的には受賞も推しも「N/A」しかない。文芸的威力と表現力のバランスから見ても。

杉江 私のイチ推しは「あくてえ」、受賞は「おいしいごはんが食べられますように」です。分かれましたね。

マライ まあ、書評のプロ代表とアマ代表ですし! ではさっそく議論しますか。

「家庭用安心坑夫」あらすじ

藤田小波は、あることをきっかけとして街中で懐かしい人影を見るようになる。それは〈マインランド尾去沢〉に置かれていた炭鉱労働者の人形だった。幼いころ母親は彼女に、その人形こそが小波の父親だと教えていたのだ。人形に呼ばれるように小波は故郷・秋田を目指す。

マライ ウチもソトもいろいろな意味で情報の授受がしんどくなった昨今の日常感覚、という前提で書かれた作品のように思うのですよ。リモートワーク化が多くなったことでみんな他人との間合いに狂いが生じて息苦しさを感じるようになっています。それが時間と空間全体に波及して主観が違和感に振り回されるようになってしまう。そのいたたまれなさの本質を奇想小説として表現したのではないかと。私は『探偵!ナイトスクープ』(朝日放送)の「マネキンと結婚した女」エピソードを思い出しちゃいました。

杉江 私は、主人公の母親がキーだと思っていて、夫や自分の家に関する虚言を娘に吹き込む異常さがおもしろいと思いました。今回の候補作には母娘関係を描いたものが多かったのですが、本作は母親を突き放した形で書いている点が好ましい。主人公は妄執の人として描かれていますが、自分の内的世界が崩壊した後に外の世界と向き合っていかなければならなくなる結末が私は虚しくて好きですね。

マライ わかります。でも、こういう作品は評価が分かれるでしょう。読者がどこまで自分の体験と類推的にとっかかりを覚えてくれるか。

杉江 おや、そうですか。私はけっこう共感しましたよ。自分の中に他人から見ると異常かもしれない世界観がある、というのは私にも身に覚えがあることですから。

マライ それは、杉江さんだからではないですか(笑)。一般的な読者の心にはどこまで響くのか、ちょっと危惧を覚えます。

杉江 そうか、響かないのか(笑)。マライさんがおっしゃる時間と空間全体に波及した違和感というのは、主人公がどんどん疾走しちゃう感じのことですか。

マライ それもありますが、主人公がリモートワークに適応した人たちを見て「なんか微妙に人間以下になったなコイツら」みたいに感じますよね。あの源泉は根源的な時間と空間の澱みではないかと思うのです。

杉江 あー、コロナで制限されて機械人形のように動いている他人に対する違和感ということでしょうか。

マライ そうそう。主人公が異常者かつ異能者なので、いろんな端緒から人間の否定的な本質を直観してしまうんです。

杉江 そういう感覚が、主人公が炭鉱の人形に執着することに結びつくのかもしれない。

マライ かもしれません。そういうふうに考えていくと収まりがよくて、得体のしれない整合性があるんですよ。でもその符合が万人を納得させるとは思えない。

鈴木涼美「ギフテッド」風俗産業従事者の描き方はリアル

「ギフテッド」あらすじ

死期が近くなった母親が繁華街に近い〈私〉の部屋に転がりこんできた。残された時間で詩を書くために。母親が自分にしてきた過去の記憶が〈私〉を落ち着かなくさせる。また、風俗産業で働いていた友人が自殺したことが大きなわだかまりとして心の中にはあった。

マライ タイトルと、主人公の母親の設定から、凡人ではないけど才人と呼ばれるには何かが決定的に欠けた人を軸として何かの本質を照射するような小説かと思いきや、そうではなかったですね。正直、作者が発しているはずのメッセージを私は受け止められなかったので読みどころを杉江さんに伺いたいなと思います。

杉江 うーん、私もよくわからない部分があるんです。たとえば、作者はやたらと主人公の身体性を書くんです。どういう動作で何をした、みたいなことを。それにあまり意味が感じられなかった。特に、ドアを開けて自室に入る、ドアを開けて建物の外に出る、という描写が執拗に繰り返されているのが不可解だったんですが、最後に母親が遺した散文が紹介されて、「ドアがぱたりとしまりますよ」「できれば、しずかにしまるといい」と結び付けられていたので、これなのか、と思いました。わからないなりに考えてみると、娘を自身のクローンのように見なして憎悪の対象にしていた母親の元から主人公が自分を回復して出ていく、というメタファーなのかな、と思うんです。分身のような母娘関係からの脱却が主題なの? どうなの、と今ひとつ自信がない。

マライ それはオチとして成立しているんですか。

杉江 わからないですねえ。あと、風俗産業従事者の描き方はリアルなんだと思います。鈴木さんにはそのへんに題材を採った社会学の著書もありますよね。少なくとも『嬢王』(集英社)よりは女性の本音が書かれている、という感じなのかな。門外漢なんで私にはわかりませんが。何かの世界に取材してその中で生きている人間を克明に描くというのは、芥川賞の評価ポイントではありますよね。

マライ そうですね。歌舞伎町の描写はリアルだと思います。『龍が如く』(セガ)をプレイした者としては。いや、後半はジョークです(笑)。

杉江 ああ、でも私は小説に書かれた街の距離感覚がよくわからなかったです。たいした距離でもなさそうなのに主人公がタクシーで帰ったりするんですが、そこは歩けないのかな、と思ってしまって。主人公がやたらと足が浮腫んでいることを強調するんですが、あの意図もよくわからなかった。足に合ってない靴を履いているのか。

マライ 気になるのはそこですか。

杉江 この小説で私が気に入っているのは、母親に昔惚れていたという男性が出てきて、思い出話を語って主人公に大金を押し付けていくあたりですね。あの自分に酔っている感じの気持ち悪さは、男の自己愛の発露としておもしろく読みました。結局援助交際じゃん、その対価として置いていくのが800万かよ、とかいろいろ突っ込みながら読みました。あそこからもう少し母娘関係を掘り下げることもできそうな気はしたんですけどね。

高瀬隼子「おいしいごはんが食べられますように」批判しにくい「最強の善人」

「おいしいごはんが食べられますように」あらすじ

会社員として多忙な日々を送る二谷は食事に時間をとられることを憎んでいる。同僚の芦川さんは逆に会社を定時で帰ってお菓子作りをするような女性だ。芦川さんと交際しつつ、価値観が近い同僚の藤という女性とも二谷は会っている。共通の話題は芦川さんの悪口だ。

マライ 今回かなり個人的にインパクトを受けた作品です。実は私、たぶん日本特有であろう苦手なタイプが「基本、利他的な主張ばかりしているのに、なぜか結果的に他人の負荷やストレスを増してしまう、周囲からいちおう善人扱いされている」人なんです。でもその構造的なヤバみを指摘すると絶対コチラが悪人にされてしまうので、うかつに批判もできない。というか、口にしても誰もわかってくれなさそう度120%な。そういう人をここまで核心をついた形で作品化してしまうとは。いやー、文芸小説って捨てたもんじゃないですね。

杉江 それって、つまり作品の中心になっている芦川さんという女性ですよね。

マライ そうです。ちなみにドイツで芦川さんみたいな人は基本見かけないので、私は日本で初めて遭遇して、なかなか受け身が取れませんでした(笑)。

杉江 これ、芦川さんを巡る複層構造が肝だと思うんです。基層には、現代の価値観では会社第一ではなくて自分の人生を大事にすべきだ、という前提がある。その論理だと体が弱いと言って定時で帰ってしまう芦川さんは批判されるべきではないんですけど、その上に、とはいえ現実的に手の足りてない職場では自分の都合で仕事を投げ出して帰ってしまう人間は白い目で見られるというのがある。でもその上に作者は、主人公の過去から現在までの人生を垣間見せることによって、会社で働くことが人生における至上の目的ではなかったはずだ、という問題提起をするんですよね。その層ではまた芦川さんは肯定されるべき存在になるんですけど、やたらと食にこだわる彼女を主人公は冷やかに見ている。飯ばっかり食ってんじゃねえ、という身も蓋もない生理的嫌悪ですね。これだけの価値観の揺れが芦川さんを巡って行ったり来たりしています。批判しにくい「最強の善人」を一般社会に投げ込んで、周囲との人間関係の軋轢を書いた小説ですね。

マライ 主人公たちは芦川さんに対し、イジメといえる攻撃的な姿勢に出てしまうじゃないですか。彼女は「防御の達人」なので、あんなことしたら強烈な反動が来るのにな、と思って読みました。だからあの結末には、ほら言わんこっちゃない、と思う。そこが私はリアリティの欠如に感じてしまったのです。

杉江 最後には破綻が生じてしまうわけなんですけど、あくまで結果だけで、そこに至るまでは巧みに芦川さんを否定も肯定もしないように書いています。この否定も肯定もしない感じがすなわち芥川賞で評価されるポイントだと思うんですよ。受賞に最も近いんじゃないか、というのはそれが根拠です。主人公の二谷は、余裕なく生きている現代人にとってはとてもリアルなんですよ。とにかく時間がないから、自分の生き方を機能主義でしか評価できなくなっている。そういう人がかつての糸井重里じゃないですけど「おいしい生活」の実践者である芦川さんと接触したら、それはイラっとするだろうな、と。

マライ なるほどなーっ。私は二谷さんが芦川さんが作ったケーキを食べたくもないのに無理やり食べているときの「まずそうな描写」が最高によかったです。おいしいはずのケーキを拷問のツールとして描き上げた作者はすごい!と思いましたね。やばい。「おいしいごはんが食べられますように」の魅力度が自分の内部でアップしてしまった(笑)。

杉江 また芥川賞は、ああいう「描写」に弱いから、そこも推されそうな気がするんですよ。物語性よりも文章という。『推し、燃ゆ』(164回受賞作/宇佐見りん)の描写が絶賛された例もありますし。

マライ それは説得力ありますね。

杉江 あと、二谷がそこまで見下している芦川さんを「嫁」の候補として考えるじゃないですか。あのへんの人格を無視する感じも、まだ現代日本に根強く残っている男性像の典型をよく表していて、嫌な感じだけど小説としてはいいなと思いました。

年森瑛「N/A」「叫び」の表現力が見事

「N/A」(エヌエー)あらすじ

生理の不快さを嫌う松井まどかは、13歳の時に食を絞ってそれを止めることにした。高校生になったまどかは教育実習生として知り合ったうみちゃんと試験的に交際している。誰も理解されないが、彼女が欲しいのは「かけがえのない他人」であって恋人ではないのだ。

マライ これは傑作です。現代女子高生の内的言語を徹底的に使って書かれた小説ですが、あらゆる読み手の感覚をグイッと引きずり込むカリスマ性があります。語り手は自身の生理を憎悪していますが、それは女を象徴するモノだからだと思います。それとは別に、彼女はLGBTQがらみのことに否応なしに巻き込まれてしまうことに葛藤を覚えます。こう書くといかにもジェンダー系作品っぽいのですが、実際に印象に残るのは、語り手の抱える世代的なストレスと、情報過多の社会、特にネットを通じて強制的に押し付けられる自分の「属性」とどう向き合うか、というしんどさです。私は埼玉の高校で10年ほどドイツ語のアシスタント教員をやっていろいろ見てきましたが、この小説で描かれる心象風景はかなりリアルだと感じました。

杉江 言葉遣いの隅々にもそのリアルさが行き渡ってますね。

マライ 現代の学生たちは主張すべき自己を持っていながら悪目立ちしたがらない、むしろ周囲とうまく調和しながら埋没したいという特徴があります。でないと人生はコスト高になりすぎる。そんな若者の内的な叫びのもっとも重要な部分を、上の世代にも通じる普遍性をもって再構築することに成功した小説だと思います。静かで心あまりて、な「叫び」の表現力が見事ですよ。私には刺さりました。

杉江 ちょっと気になるのは女子高生の内的言語だけで完結している点で、もう少し外部からの侵食がありそうな気はするんです。主人公の摂食障害問題とかもそうです。ただ、都合よく自閉して終わるかと思ったら、最後に彼女が拒絶したはずの元恋人が現れて、主人公のことを否定しましたから、そこで世界がちゃんと開いていることは示しました。

マライ あのラストは、作者の底力のすごさを示していると思います。リアルで、そして全くありきたりではない。

杉江 私は「百合」みたいな言い回しが苦手で、そうやって名付けた瞬間に抜け落ちてしまうものがあると思っているんです。だから主人公が「恋人」ではなくて「かけがえのない他人」を求めている、というところに強い共感を覚えました。

マライ 単語で定義されると、それ未満のものになってしまう宿命がありますからね。年上の恋人であるうみが主人公にLGBTQとしての共闘を求める場面は、何かを既存文脈に押し込めてしまうことの観念的な罪業を描いて秀逸です。LGBTQとジェンダー問題について欧米ではかなり議論が進んでいます。ノンバイナリージェンダーやアセクシュアルはマイノリティの中のマイノリティで、自分の性や属性を謳歌しているLGBTQコミュニティの中で意外と理解されないということがあって、そういう問題をよく描いていると感じました。うみちゃんを「わるもの」に見立ててしまう主人公の哀しさがいいんですよ。

杉江 どこかに属しないと渡っていけない世間のありように対してそこはかとない恐怖を持っている若い読者はいると思うので、そういう人たちにぜひ読んでもらいたいですね。

山下紘加「あくてえ」唯一の手段は自分の言葉

「あくてえ」あらすじ

間もなく20歳になる〈あたし〉は母親の〈きいちゃん〉、そして〈ばばあ〉と同居している。〈ばばあ〉はきいちゃんが離婚した夫の母親だ。老人がわがままに振る舞うこと、母親がそれに従順であることに〈あたし〉は苛立つが、できるのは〈あくてえ〉をつくことだけだ。

杉江 最後に私のイチ推し作品です。

マライ 祖母が発する理不尽な神経的暴力に対し、温厚な母親を支えながら19歳の娘がひたすらパワフルに戦う物語で、でも最後までそれで終わっちゃうんです。理不尽な暴力にひたすら耐える話といえば直木賞候補作の『絞め殺しの樹』(河崎秋子)もあるわけですが、あれみたく観念的な大技があるでもなし、サイドストーリー面で凄みと膨らみがあるかといえばそうも感じられず。そのへんの推しポイントを杉江さんに伺いたく思います。

杉江 さっきもちょっと言いましたけど、今回の私の芥川賞評価軸は、「世の中の多様なありかたに白黒をつけない」なんですよね。「あくてえ」のばばあは自分と血のつながっている者だけを重視するエゴの塊で、老いを口実に息子の妻と孫を奴隷のように扱っています。ただし老いた人間が弱者であることは事実です。主人公は弱者に怒りをぶつけるような人間ではないので、基本的には相手の面の皮に阻まれて攻撃力のない「あくてえ」をぶつけることで自身の気持ちを処理するしかない。どうしようもないことに対して内なる叫びをあげるしかない。そこで他者を罰する方向にいかないところを私は評価したいんです。また、主人公がもどかしさを処理するための唯一の手段は自分の言葉です。彼女は作家志望でありながら自分の表現で人生を救済できない。しかも小説執筆でも結果を出せずにいる。そこもいいですね。

マライ なるほどです。今の説明は納得できるんですが、個人的にこの小説の各描写は、なんとなく既視感のカタマリという印象があります。それで入りこめないのかもしれません。各パーツがお約束で書かれている感じがしたんです。

杉江 あー、その指摘はなんとなくわかります。ちょっとエンタメ寄りに感じられるところはあるのかも。さっきの言い方に引き付けて言えば、オリジナルの強さがある描写が少ないんですよ。そこが、受賞にはちょっと弱いかな、と思ったところでした。

マライ あ、そこか。なんか腹落ちしました。

杉江 好きな小説なんですけど、今言ったような意味で高瀬隼子のほうが強いかな、というのが今回の判断なんです。

芥川賞候補作総括●個人対家族、特に母親という構図

杉江 さて、以上ですべての候補作の検討が終わりました。最初にも言いましたけど、候補作家が全員女性でした。このことについて、何か傾向のようなものは感じられましたか。

マライ 芥川賞・直木賞両方にまたがった話ですが、「女性の生きづらさ」描写の文芸的超一流フルコースが候補作全体で成立した感があります。その意味では全作を読んでみると発見も多いのではないでしょうか。

杉江 同感です。私は芥川賞について言えば、個人対社会ではなくて、個人対家族、特に母親という構図が多かったことが印象的でした。自分が含まれる社会の最小単位がまず家族である、ということですよね。男性が書くと家族は生得的なもの、自分に従属する一部みたいになりがちな気がするんです。家族に着目した点が今回の収穫なのかな、と。それ以外の点からマライさんにもう一度芥川賞を総括していただきたいのですが。

マライ コロナ問題をどう文芸的に消化するかという喫緊の課題がここしばらくはあったわけですが、そこに、コロナ問題で変質しきった日常を我々はどう飲み込んだのか、という感じで、冷静に内面を深掘りする雰囲気が出てきたのが印象的です。コロナどうのこうのと正面から構えるほうがむしろ不自然な着地しかできないのかもしれない、という印象も今さらながらありますね。

杉江 10年以上が経過してまだ臆病な言及しかできていない震災文学と比較すると消化が早いですよね。コロナは外在する問題で、内在化した震災と向き合うほうが難しい、ということなのかもしれません。

芥川賞と共に、7月20日に選考会が行われる第167回直木賞をマライ・メントライン、杉江松恋のふたりが全作を読んで、受賞作を予想する。

関連記事

-

-

マヂカルラブリー×岡崎体育、自分を一番出せるキャパ「大勢の人を笑わす方法を知らない」【『DAIENKAI 2025』特別企画】

『DAIENKAI 2025』:PR -

ジュースごくごく倶楽部、対バンで見つけた自分たちのかっこいい音楽とボーカル阪本の成長【『DAIENKAI 2025』特別企画】

『DAIENKAI 2025』:PR