7月20日、第167回直木賞が発表される。浅田次郎、伊集院静、角田光代、北方謙三、桐野夏生、高村薫、林真理子、三浦しをん、宮部みゆきの9名の選考委員による本家選考会にさきがけ、書評家・杉江松恋と文学を愛するドイツ人、マライ・メントラインが全候補作を読んで徹底討論、受賞作を予想する。

■第167回直木三十五賞候補作

河崎秋子『絞め殺しの樹』(小学館)初

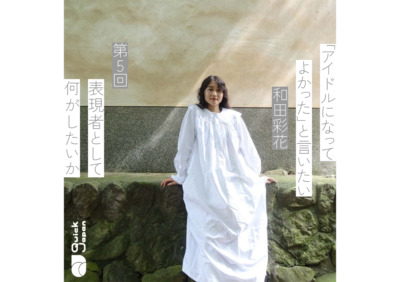

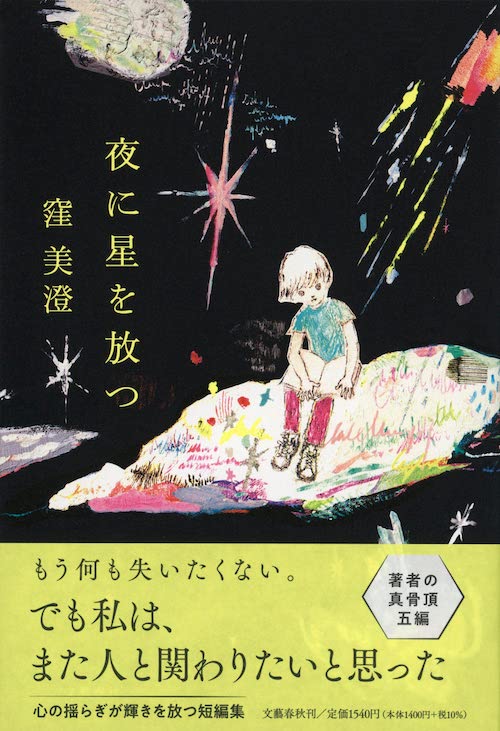

窪美澄『夜に星を放つ』(文藝春秋)3回目

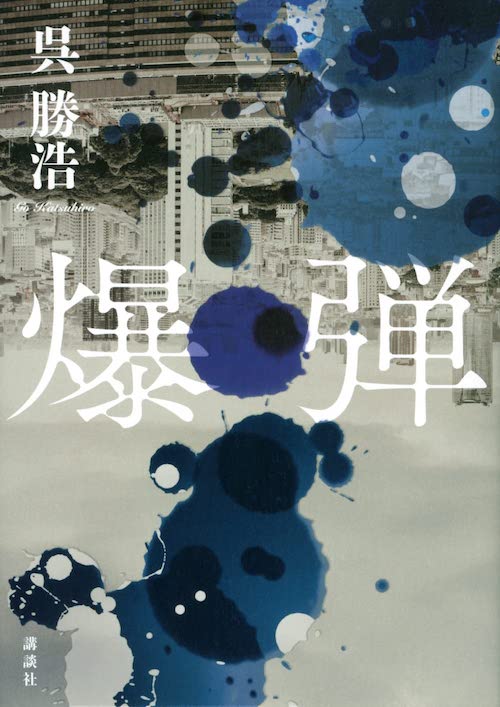

呉勝浩『爆弾』(講談社)3回目

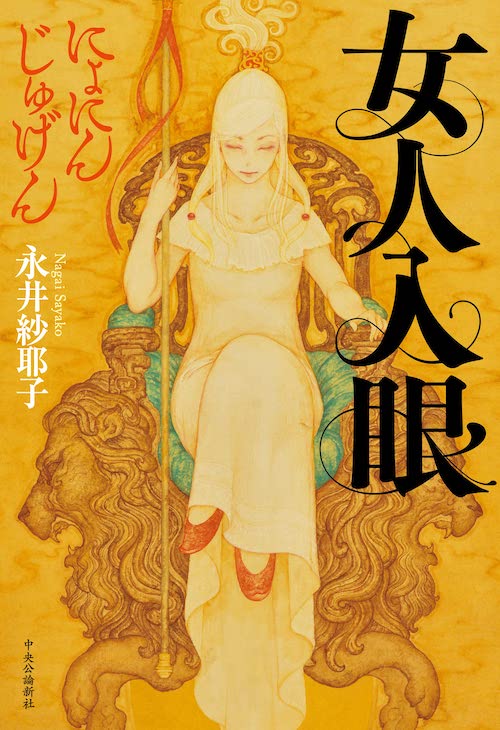

永井紗耶子『女人入眼』(中央公論新社)初

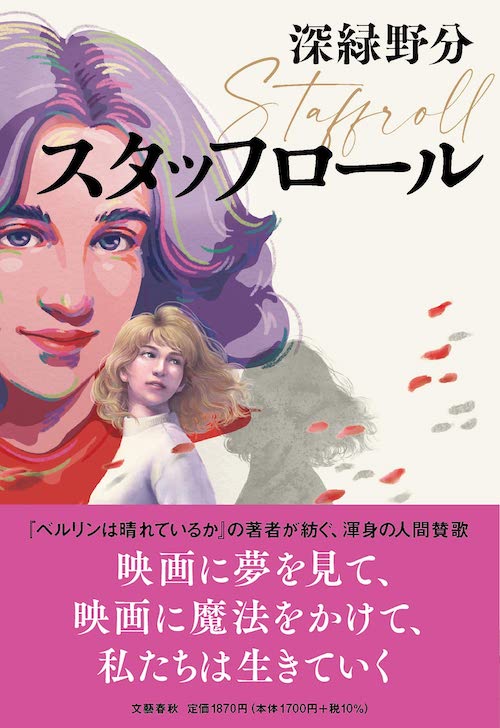

深緑野分『スタッフロール』(文藝春秋)3回目

(河崎の崎は、正式にはタチザキ)

目次

河崎秋子『絞め殺しの樹』現実に起きうることしか起きない

杉江松恋(以下、杉江) 今回は窪・呉・深緑が3回目の候補、河崎・永井が初。私はイチ推し、受賞予想とも『絞め殺しの樹』です。

マライ・メントライン(以下、マライ) 迷いますね。何らかの面で見どころアリアリなのは『絞め殺しの樹』『女人入眼』『スタッフロール』なんですが、決めきれないんですよ。邪な見方ですけど、『絞め殺しの樹』が受賞するといわゆる説話的価値観への痛烈な一撃になって社会を揺さぶる戦略的効果があるかもしれない。なので受賞は『絞め殺しの樹』、個人的推しは『女人入眼』『スタッフロール』で行きたいと思います。

『絞め殺しの樹』あらすじ

両親の顔を知らない橋宮ミサエは母が昔世話になったという根室の吉岡家に引き取られる。そこで待っていたのは奴隷のように使役される生活だった。さらに女郎屋に売られかけたところを救われ、教育を受けて保健婦となったミサエは辛い記憶のある根室で働き始める。

杉江 では、その『絞め殺しの樹』からですね。

マライ 強烈ですね。薄幸の女性がひたすら理不尽なイジメに耐えて耐えて耐え続ける前半。そして彼女の息子が人生を切り拓こうとする後半、いわば奪われた人生の負債を『闇金ウシジマくん』(小学館)ばりに「劇的回収」せよ!とは言わないまでも、何かこう反撃展開を期待するじゃないですか。しかしなんと、逆転なく単に昇華してしまうという。でも納得するんです。あの展開は暴力を触媒とした共依存メカニズムの肯定と言えてしまうのではないかという疑念もあるのですが、既存のイジメ系ドラマの説話性にガツンと反論を加えた意味は大きい気がします。

杉江 ああ、説話性というのは、因果応報で悪が滅びる的なことですか。それはありますね。私の今回の直木賞テーマは、キャラクターなんですよ。

マライ おお、それは興味深い観点。

杉江 キャラクター重視というのは濃い登場人物を出せ、ということではなくて、ちゃんと生きて動いている人間で小説を書け、ということです。『絞め殺しの樹』は現実に起きうることしか起きない。主人公には容易に救済が与えられなくて、ひとりの人間として限界を感じながら生きて、死んでいく。そういう描き方は、この作品がいちばんだと思いました。なので、受賞もコレなんですね。

マライ 納得です。でも正直、素晴らしいけど読むのはしんどいんですね。読みにくいのではなく、精神的に辛いです。これをがんがん読めてしまう人はけっこうな手練ですよ。それは「エンタメ系小説の最高峰」直木Show小説として果たしてどうなのか。ハードル高いぞ。同じ近代ジャパンを舞台にした薄幸イジメ小説であれば、多くの読者は「わたしの幸せな結婚」に向かってしまうのが現実では、とか思ってしまうのです。うーむ。

杉江 辛いでしょうね。だって幸せにならないんだもの。

マライ この小説で特にグッときた描写は、母になった主人公が駄々をこねる娘に対して、どうしても優しく接せないところです。現代なら何かしらのカウンセリングを受けるべきケースなのに、けっきょく母と娘がお互い理解しあえず最悪の結末を迎える。

杉江 時代性ですよね。人権意識が希薄だった昭和日本だからそういうことになる。ロシアの農奴小説とまったく同じことです。高村薫は絶対推すな。

マライ 複雑な虐待の連鎖小説で、社会そのものの暴力性をよく描いていますね。救済は訪れないけどありがちでなくて、そこに「おお!」と思わせるサムシングがある。

杉江 虐待というか、女性からの搾取が罷り通っている社会なんですよね。その時代にあったこととして、きちんと歴史を書いています。救いがあるとしたら、主人公が死んだあとにその息子の雄介が理性ある怒りを表明することかな。そのけじめの取り方もいいです。

マライ 読んでいる途中でも、読み終えたあとでも、ずっと作品について考えていました。かなり考えさせられる作品です。

窪美澄『夜に星を放つ』時代に求められている作品

『夜に星を放つ』あらすじ

突如として妻と子に去られた〈僕〉は、家族が暮らしていた部屋にひとりで暮らしている。隣室は沙帆ちゃんという名の子供と船場さんという女性のふたり暮らしだ。〈僕〉は母娘と言葉を交わすようになる。「湿りの海」ほか、現代人の孤独な姿を描いた5つの心打つ物語。

マライ 「人はどう生きるのがよいのか」という、ビミョーに芥川賞的な空気感を漂わせた連作短編集で、きれいに書けているなとは思うのだけどメッセージ性とかよくわからなかったです。杉江さん的にはいかがでしょう?

杉江 おっしゃるようにきれいに書けていますが、私の好みからすると、ちょっとウェルメイドだったな、と感じました。窪美澄さんは弱者に寄り添う小説を書き続けておられます。その視点は徹底されていると思うんですよ。

マライ 今はそれだけで評価される時代でもないような。

杉江 他の候補作と比べてこの点が突出していい、と感じたところは正直なかったんですよね。でも5編の中にはすごく気に入った作品もあります。母子家庭を主人公がただ見守ることしかできない「湿った海」のやるせない感じなんかは窪さんの真骨頂だと思いますし、天の星座をモチーフに用いて、地上にいる人間の孤独な心と対比させる全体の趣向なんかもとてもいい。「星の随に」の、ふたりの母親の間で身の置き所なく生きている少年像なんかも胸に迫るものがありました。ただ、巻頭の「真夜中のアボカド」なんかは、主人公の自己愛だけが剥き出しに感じられて、愛されたいオーラでちょっと胸やけがしました。そういうキャラクターなので、先が読めてしまうというデメリットもある。

マライ ううむ。でも、こういう作品を求める読者層がいることも確かなんでしょうね。

杉江 はい、時代に求められている作品だと思います。マライさんと私が求められていないだけなんですよ(笑)。私のように斜に構えるような人間に向けて書いてはおられないと思うので、作者からすれば余計なお世話だと思います。

マライ そうか、求められていないのか。

杉江 うん。でも、せっかく候補にするなら今回のこれじゃなくてもよかったんじゃないかな、ということは言っておきたいですね。貴重な候補作の回数をひとつ消費しちゃうわけですから。窪さんはちなみに今年から「女による女のためのR-18文学賞」選考委員に就任されたんですが、同時になられた柚木麻子さんの『ついでにジェントルメン』(文藝春秋)という短編集が期間内に出ていて、そっちが私にとっては心の直木賞候補作だったんです。いいユーモア小説集だったんで、選ばれなくてちょっと残念。

呉勝浩『爆弾』ミステリーとしては高く評価

『爆弾』あらすじ

粗暴な犯行で逮捕された男はスズキタゴサクと名乗る。留置された荻窪署で取り調べを受けるうちに彼は、都内で爆発事件が起きることを予言した。それは見事に的中、タゴサクによれば爆発はさらに続くという。自供を引き出そうとする取調官との間で心理戦が始まった。

マライ 着想とコンセプトはとてもいいんです。スズキタゴサクというトリックスターが具現化している現代社会の負け組的怨念も素晴らしい。でも前作の『おれたちの歌をうたえ』(文藝春秋/165回候補作)と同様、心理描写のオーバーアクション感と、作者が見せたい絵のためにキャラクターを誘導する強引さが目についてしまって、読んでて私はドライヴしきれませんでした。ああ、このキャラはこれからおもいっきり翻弄されて犯人側の見せ場の材料になっちゃうんだな、と露骨に見えてしまったりして。心理劇として『羊たちの沈黙』(トマス・ハリス)のフォロワーではあっても格の上で超えてない、という印象が残ってしまう。

杉江 いや、トマス・ハリスと比べられても。

マライ でも男性読者の気を惹くカリスマ性はありそうな気がします。汗くささの「汗の質」が上等なんだ、いいダシが取れるぜ!みたいなトコで(笑)。

杉江 プロット主導というのはそのとおりだと思います。

マライ あと、これは著者の責任ではないのだけど、安倍元首相暗殺事件の直後ということで、状況的に受賞は厳しいんじゃないかなとか邪推してしまったり。そういうのってどうなんでしょうか。

杉江 うーん、今だからこそ逆に『爆弾』を推す、となる選考委員はそんなにいないでしょうね。この作品の原点にあるのは、無差別の暴力行為が出現すると社会は歪んでしまって普段は見えないものが噴出する、ということだと思うんです。テロは前提というわけでもなくて、そういう構造に呼ばれて出てきた要素だと思うので、タイミングが悪かったですね。読み切れなくて、ふざけているのか、と言い出す選考委員もいるでしょう、たぶん。スズキタゴサクという名前だけじゃなくて、大量殺人を前提にしてどんどこ爆弾が爆発する内容なので、そこに諷刺性があることを読み取ってもらえないかも。

マライ 諷刺でカバーできないところまで現実が突き抜けてしまったので、そういう意味でも不利ですね。

杉江 選考委員に作者の意図が伝わらないかもしれないので、世情がやたらと騒がしい時代には忌避される可能性がある、と美しくまとめておきましょうか。で、さっきマライさんがおっしゃった、プロットにキャラクターが従属してしまって心理描写が納得いかない、という点については、構造的な弱点だと思います。たしかにそういう面はあって、状況から呼ばれて出てくるキャラクターが多い作品ではあります。私の、「キャラクターが重視される直木賞」という観点からすると、やはり『爆弾』は推し切れないんですよね。でも、犯罪小説として見た場合には素晴らしい作品です。相手の腹の読み合いだけでほぼ物語は終始しているわけで、ミステリーとしては高く評価されるべきだと私は思います。

永井紗耶子『女人入眼』恐ろしくも美しい歴史絵巻

『女人入眼』あらすじ

源頼朝により幕府が開かれて数年、衛門の名で女房として六条殿に出仕していた周子は父の名を受けて鎌倉に下向した。頼朝と政子の娘である大姫を京の内裏に入れる工作のためだ。鎌倉で暮らすうちに周子は、大姫が心に重い鬱屈を抱えていることに気づいていく。

マライ あらすじの地味さ、表紙・タイトルその他から漂うジェンダー系小説っぽさから、勝手な先入観を持って読み始めたのですが、ごめんなさい。むちゃくちゃ予想外な読み心地の逸品で驚きました。特に、主人公が鎌倉入りして大姫の家庭教師として動き始めるあたりからはノンストップのおもしろさでしたね。最初の数ページの背景・家系・人脈解説のかったるさを突破すれば後は一気読みです。何が素晴らしいかといえば、貴族時代から武家時代へのシフト、それに伴うパワーゲーム原理の質的な変化というものをストーリーの中で自然に展開させていて、それにより主人公の視野と現実観が更新されていくあたりです。仏教的な観点を隠し味に使っている点も重層的でナイスです。世界を敵に回すにはミクロとマクロ双方の観点、典雅さと野卑さ、愛と権謀術数、すべてが必要だということが作品を通じて示されますが、とはいえ人間には限界があり、すべてを受け止めるのは難しい。なのでこの小説の登場人物は壊れていくんですね。実に恐ろしくも美しい歴史絵巻でした。それまで悪辣さと暴力性の権化に見えていた北条政子に別の魅力を与えて幕を下ろす演出も見事です。

杉江 おっしゃるとおりパワーゲーム小説としておもしろいですし、そこに主人公の衛門と大姫の心の交流を描いて、大状況と小さな人間関係を対比するあたりは好みでした。

マライ あと、前回の『黒牢城』(米澤穂信/166回受賞作)と同じく、戦乱の「普遍」まで描けている点もよかったですね。本格的乱世に突入した2022年のジャストナウ国際情勢を、本来的な意味で受け止めた知的深みを持つ作品であるように感じます。日本社会は慣れ親しんだ冷戦期由来の泰平的思考フォーマットから、生存戦略に適した新思考フォーマットに移行できるのか、といった知的議論のきっかけにもなるでしょう。

杉江 私はこれ、映画『王様と私』の構造だと思うんですよね。野蛮な鎌倉に都から家庭教師として行った衛門こと「私」が現地の人々の論理を知ってそこに溶け込むという。『王様と私』はハッピーエンドのために無茶をするんですが、そうならないバランスのよさも評価します。和歌を通じて大姫と衛門が心を通わせていくあたりからは小説にドライヴ感がありますね。ただ、そこまでちょっと刈り込んでいい気もして、第三章は思い切って削ってしまってもいいのでは、と思いながら読んでました。第四章でおもしろくなっていくんだから、大姫が政子に叛旗を翻してからが、心理闘争としては読みどころなんだし、それ以降をもっと書いてもらいたかったな、ということですね。大姫が入内するかしないか、という議論が意外な形で幕を下ろされますけど、あれはあれで余韻があっていいものの、衛門が見た味気ない現実は小説的題材としてはもっと使えたと思うんです。

マライ うーんなるほど。源平合戦周辺も戦国時代と同様、物語の題材として使われ尽くしているので、みなを納得させるのは難しいのかも。私のように知識はあるけどあまり思い入れがない人のほうが読者として向いているのかもしれないです。

杉江 鎌倉と京都の対立、その結果としての後鳥羽上皇の悲劇は歴史の大きな転換点であって、文学的関心度も高いですからね。

深緑野分『スタッフロール』キャラクター小説としても突出

『スタッフロール』あらすじ

マチルダ・セジウィックは父親に反対されつつも映画業界に入り、名の知られた特殊造形師となる。だが彼女は、キャリアの頂点で突如引退、隠棲してしまった。時が流れて現代、アニメーターのヴィヴィアン・メリルはマチルダの業績に関心を抱く。ふたりはいつ出会うのか。

マライ 著者の映画愛と職人的専門技術に対する取材の丁寧さが印象的、といった観点で称賛されることが多い作品です。個人的にはそれ以上に、承認欲求地獄というものを多角的におそろしく深く描き抜いた、という点を評価したい。群衆に埋もれ、目立たず、誰にも知られることなく日々を送っている人物ではなくて、才能が活用され、専門家の間では評価されたにもかかわらず、なぜか結果的に名前が残らない。スタッフロールに明記され、記録に留められてもおかしくないのになぜなのか、という苦悩がインパクト大な筆致で語られます。この点は非常に興味深いのですが、一般読者の心に刺さるかどうかは私にはよくわからない。いかがでしょうね。

杉江 これは語弊があるかもしれませんが、作品からここしばらく迷っている感じがしていた深緑野分が本作で再生したと思うんです。おっしゃったように、創造の衝動と、それが社会的に評価されるかどうかのふたつの観点から映画産業の従事者を捉えなおしていて、仕事小説として非常に丁寧だと思います。映画産業がどういうものかを、これでもかこれでもか、という取材で書いていて、様子が浮かび上がりますよね。でもディテールはあくまで道具であって、その中で生きている人が何を考えて行動しているのか、に焦点が絞られているのが本作最大の美点だと思います。結局、マチルダ・セジウィックが何を考えているのかを知ることが物語のテーマじゃないですか。映画産業を舞台にはしているけど、中心にあるのはそこで働いている人の心だと思います。これが「直木賞はキャラクター」という今回の私のテーマからすると、非常に評価が高い。過去の深緑作品の中で、最もキャラクターの書き方がいいのはこれだと思いますね。

マライ キャラクター濃度アップとその効果の件、同感です。あと、いつもの深緑作品と同様で取材が非常にしっかりしていると思うのですが、この作者は文章の読みやすさ、脳への沁み込みのスムーズさが鬼レベルですごいので、説明が量的に多くても相殺される効果があるというのが個人的な意見なんですよ。

杉江 そこは同意です。文章密度が高いですよね。背景を解像度の高い文章で書き込むことで、短い表現でくっきりとイメージが見えるように書くのが深緑野分の武器ですよね。過去の作品では、キャラクターの造形が事物の描写に追いついていなかったと思うのです。それが今回改善されたと思っています。

マライ それとも関連する話ですが、主人公の専門に対する愛の持ち方に呪いに近接した何かを感じます。それがこの作品の読ませる要素のひとつになっているように感じました。

杉江 造形への愛が、実は人生の呪縛になっているということですよね。何かが好きだからやる、のではなくて、やらないと生きていけない、という人を書くのに深緑さんは合っているんでしょうね。小説の人物造形って、キャラクターの人生と不可分にあるものを特徴として描くものだと思うんです。それがキャラを立てるということだと。そういう意味で『スタッフロール』は、キャラクター小説としても突出していると思います。『絞め殺しの樹』が主人公を運命の側から書いているのと対象的で、とことん動機の側から書いていますよね。だから『絞め殺しの樹』が受賞するとしたら、その価値観は『スタッフロール』とは相容れないのではないかと。選考委員で誰が推すかな、と考えてみたとき、誰か、というのがちょっとわからない感じはあります。

マライ もし『絞め殺しの樹』と『スタッフロール』がダブル受賞したりしたら、直木賞もなかなかですね(笑)。

杉江 そのくらい振れ幅が大きいと賞の度量も広く思われますよ、と選考委員には言っておきますか。

直木賞候補作総括●テーマや空気感が芥川賞っぽい?

杉江 さて、候補作すべての検討が終わったところで、最後にマライさんに賞の概観をお話しいただきたいと思います。

マライ はい。今回は、直木賞的な文脈に挑戦・挑発を行う「黒い羊」的な作品がなかった気がします。代わりに、現代的・ネット民的な話題要素を、文芸本流的な作法の中で消化させようとするタイプの作品が来た印象があり、それはそれでなかなか興味深いと感じました。あと、テーマや空気感が芥川賞っぽいものが微妙に増えた気がします。ひょっとして選考サイドも両賞の内容的なクロスっぽさとか、ひそかに意識していたりするのかもしれない。

杉江 別のところでも書きましたが、直木賞らしさなるものが見えなくなっているとは思います。それが社会と切り結ぶ方向性なのだとしたら、いったんそれを突き詰めてもらいたいですね。

直木賞と共に、7月20日に選考会が行われる第167回芥川賞をマライ・メントライン、杉江松恋のふたりが全作を読んで、受賞作を予想する。

関連記事

-

-

マヂカルラブリー×岡崎体育、自分を一番出せるキャパ「大勢の人を笑わす方法を知らない」【『DAIENKAI 2025』特別企画】

『DAIENKAI 2025』:PR -

ジュースごくごく倶楽部、対バンで見つけた自分たちのかっこいい音楽とボーカル阪本の成長【『DAIENKAI 2025』特別企画】

『DAIENKAI 2025』:PR